PostgreSQL設計ガイドライン

免責事項

- 有志で作成したドキュメントである。フューチャーには多様なプロジェクトが存在し、それぞれの状況に合わせて工夫された開発プロセスや高度な開発支援環境が存在する。本ガイドラインはフューチャーの全ての部署/プロジェクトで適用されているわけではなく、有志が観点を持ち寄って新たに整理したものである

- 相容れない部分があればその領域を書き換えて利用することを想定している。プロジェクト固有の背景や要件への配慮は、ガイドライン利用者が最終的に判断すること。本ガイドラインに必ず従うことは求めておらず、設計案の提示と、それらの評価観点を利用者に提供することを主目的としている

- 掲載内容および利用に際して発生した問題、それに伴う損害については、フューチャー株式会社は一切の責務を負わないものとする。掲載している情報は予告なく変更する場合がある

はじめに

本ガイドラインはPostgreSQLを使用する開発者向けに、DBのテーブルやカラムの命名・型桁・制約などのスキーマ管理に加え、履歴・排他制御・マルチテナント対応などアプリケーション設計を含む内容についての設計標準を紹介する。これにより、DB設計の主な論点/設計項目/設計観点を提供することで、開発者の考慮漏れを防ぐとともに、チームでの設計上の合意形成を手助けし、システム開発における標準ラインとなる設計手法を提供することでナレッジやツールの横展開を容易にすることを目指す。

前提条件

作成にあたって以下の想定を持つ。

- 利用データベース:PostgreSQL

- ワークロード: OLTP(オンライントランザクション処理)の業務システム開発

- 主にクラウド上のマネージドサービスの利用(Amazon Auroraを利用など)

テーブル種別

DBで利用するテーブルを、以下のような分類で捉えるとチーム内で認識が一致しやすい。本ガイドラインでは次のような名称を利用する。

- トランザクションテーブル(トラン)

- 日々発生するイベント、契約、指示、やり取りや操作などを記録するテーブル

- 例) 販売システムにおける売上履歴や、銀行の取引履歴などが該当

- 改廃あり(保持期間:比較的長い)

- マスタテーブル (マスタ)

- システムにおけるリファレンスに該当するデータ

- 例) 顧客テーブル、商品テーブル

- 顧客が増えるというイベントは日々発生するが、帳簿としての利用ではないため顧客マスタと呼称させることが多い

- 改廃無し

- ワークテーブル (ワーク)

- トランやマスタに反映するためや、帳票や画面出力するために中間的に利用される

- 例)バッチ処理の中間結果の保存目的

- 例)複雑なクエリを実行する際の中間結果の保存

- 改廃あり(保持期間:短い)

- サマリテーブル(サマリ)

- 日次、週次、月次などの統計をバッチによって集計して作成する。経営情報のビューの高速化のために利用する

- 例)月別売上実績サマリ

- 例)日別在庫分析サマリ

- 改廃あり(保持期間:比較的長い)

ワークテーブルの派生として、以下のようなテーブルが存在する。

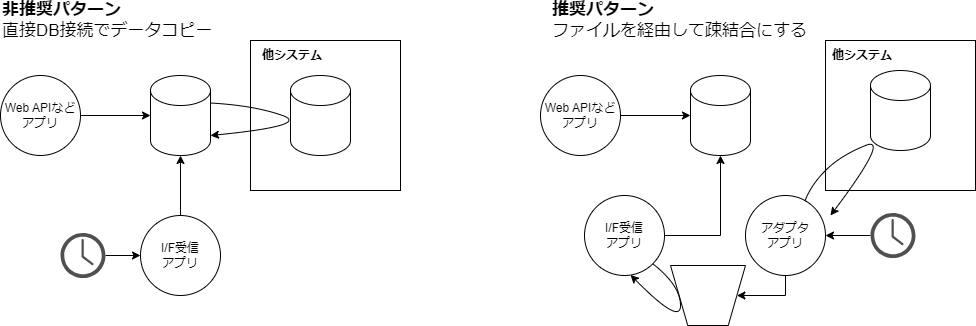

- I/F受信ワークテーブル

- I/F送信ワークテーブル

正規化

原則、第3正規形を基本とする。

非正規化については、データ整合性の観点から極めて慎重に取り扱いを検討する。例えば以下の場合に非正規化を検討する。

- インデックス設計、実行計画の最適化では対応できないほど、応答要件が厳しいクエリが存在し、リレーションの結合回数を減らすために、非正規化が有効な選択肢である場合

命名

バリュードメイン

DB設計における「ドメイン」は定義域とも呼ばれ、その属性が取りうる値の集合を示す。例えば、NUMERIC(10, 2) というデータ型は、定義域の1つの形態である。他にも、性別区分などの区分値を示す定義域のようなものがある。ドメインと呼ぶこともあるが、Webのドメインや、ドメイン駆動開発のドメインなどと区別がややこしいため、ここではISO 11179での呼称であるバリュードメインと呼ぶ(一般には型ドメインと呼ぶことも多い)。

バリュードメインを整理することで、個々のカラムのデータ型設計の揺れを減らすことができる。例えば、顧客コードというドメインを作成し、請求先顧客コード/取引先顧客コードといった具体的なカラムと紐づけることで、データ型の揺れを減らすことができる。またそういったメタデータをデータサイエンティストが利用することで、データ利活用を促進できる可能性がある。

推奨は以下の通り。

- 個別のカラムやデータ型の設計を行うと同時に、バリュードメインを整備していく

論物変換

PostgreSQLの識別子(テーブル名、カラム名、シーケンス名、インデックス名、制約名、関数名など)の最大はPostgreSQL 文書 4.1.1. 識別子とキーワード によると63文字である。業務システムでは、専門用語の組み合わせで長くなる傾向がある(例: 配送センター別商品在庫数量: inventory_quantity_by_distributioncenter)。業務用語とのマッピングは後述する論物変換辞書で行うが、その際は、なるべく短く簡潔な名称になるよう設計する。

論物変換とは論理名を物理名に変換する行為を示す。名称揺れ/翻訳揺れが無いよう、辞書を用意し文言管理をする。辞書は論理名と物理名の対応がなされていれば形式を問わない。

例)

ID,id

記事,article

ヘッダ,header

タイトル,title

内容,content辞書では分解不可能な粒度の単語から順に定義し、固有名詞としての登録は可能な限り避ける。例えば、「商品一覧」という単語を辞書で定義する場合、「商品」 「一覧」を単語として登録し、「商品一覧」は登録しない。

「商品一覧」のように、単語の合成で構成される用語を辞書に登録してしまうと、一部の物理名が変わった際に二重メンテナンスが必要になってしまい、命名揺れから品質低下に繋がる危険性がある。ただし、変換対象の単語が専門的、または論物変換結果が著しく長大になった場合に、短縮したい場合は、分解可能な粒度であっても一語として登録する。

#OKパターン

商品,item

一覧,list

#NGパターン

商品,item

一覧,list

商品一覧,item_list論物変換ツール

ER図がA5M2により作成されていれば、下記ツールにより論物変換が可能である。

CSV形式で論理名と物理名の対応表を作成する。

区分値

区分値とは、DMBOKでは参照データ(リファレンスデータ)とほぼ同義で、例えば性別コードのような意味のある値の集合のことを指す。画面上のプルダウンで選択できる検索条件や、業務上の意思決定を行うためのレポート作成の集計軸などで扱われる。

区分値の例:

- 購入区分「

00:未購入01:購入済02:予約済」 - 性別区分「

0:不明1:男性2:女性9:適用不能」

区分値の管理手法として以下の2つがある。

| # | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 連番コード値で管理 | 01、02などのコード値と、業務上の区別したい状態を紐づける。 初期値を00としたり、90を不明にするなど体系を持つことがある | 購入区分: 00:未購入 90:不明 |

| 意味のある文字列で管理 | 未購入を00ではなく、unpurchasedといった文字列で管理する方法 | サイズ区分: L:Large M:Medium |

それぞれの特徴を下表でまとめる。

| # | 連番コード値 | 意味のある文字列 |

|---|---|---|

| 容量増による性能劣化/費用増 | ✅️優れている | ⚠️富豪的と言える |

| キャッチアップコスト | ⚠️主要な区分は慣れれば覚えるが、当初は理解しにくい | ✅️直感的に理解できる |

| 視認性 | ✅️桁が揃っている | ❓️人による |

| 拡張性 | ✅️容易 | ✅️容易 |

| 入力ミス | ✅️typoミスは抑えられる | ⚠️typoなどが発生しやすい |

| データサイエンティストの利用 | ⚠️常に最新のドキュメントを連携する必要があり、変更管理時の運用設計も必要 | ✅️項目値である程度判断可能 |

推奨は以下の通り。

- 「連番コードでの管理」とする

- 費用/性能の観点と、typoミスを減らすことで品質/生産性を安定させることを優先したいため

区分値や表示名称の紐づけをはじめとした、区分値の管理には、RDM(Reference Data Management)を導入することもある。システム開発においては、区分値一覧のような設計ドキュメントを作成し管理することも多い。開発上は以下やその組み合わせで利用することが考えられる。

| 項目 | 1. ソースコードで管理 | 2. 区分値管理テーブルで一括管理 | 3. 区分値別に参照テーブルを作成 |

|---|---|---|---|

| 説明 | ソースコードやJSON/YAMLなどの定義ファイルで管理する方法。 定義ファイルを正とする場合はコード生成と組み合わせることがベター | 区分値グループコードと、区分値コードで管理する方法 | 区分値ごとにテーブルを作成して管理する方法 |

| Pros | ✅️バージョン管理が容易 ✅️CI/CD環境との相性が良い | ✅️区分値追加でもテーブル変更が不要 ✅️アプリケーションのデプロイなしに区分値の追加・変更が可能 | ✅️そのままデータ基盤に連携すれば、メタデータ連携の手間などを省ける |

| Cons | ❌️データ基盤/データサイエンティストに信頼できるドキュメントを提供し続ける必要 | ❌️区分値テーブルのメンテナンスコスト ❌️データサイエンティストが区分値特定に手間が必要 | ❌️区分値の種別追加でテーブル追加になり開発の手間がある |

推奨は以下の通り。

- (1)を採用し、開発効率を上げる

- データ基盤連携時には、(3)を採用することで、データ利活用を促進する工夫を取る

参考

物理名の命名ポリシー

業務用語をローマ字表現にするか、英訳するかはチームごとのポリシーを持って決定する。そのうえで「論物変換辞書」を運用し、揺れを無くすように命名する。

昨今はデータ利活用の観点から、対象のシステムだけに特化した名称にするのではなく、全社データガバナンスの観点から、体系を合わせて命名することが好ましい。本ガイドラインで記載する以降の内容も、対象企業内のデータガバナンス/統一的な設計ポリシーがあればそちらを優先し適用する必要がある。

予約語はテーブル名やカラム名に利用しない

like offset constraint order などの予約語をテーブル名やカラム名にすると、SQLでの扱いが面倒になる(予約語との区別のためにクォートで囲む必要があり、可読性も下がる)ため避けること。通常は、CREATE文でもクォートでの囲みが必要だが、ツールなどで自動生成すると気が付かない可能性があるため注意する。

-- テーブル名 like に囲み文字が必要

CREATE TABLE "like" (

like_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

user_id VARCHAR(32)

);

-- カラム名 order に囲み文字が必要

CREATE TABLE sales (

sales_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

"order" VARCHAR(32)

);

-- テーブル名 like に囲み文字が必要

INSERT INTO "like" (user_id) VALUES('1');

-- カラム名 order に囲み文字が必要

INSERT INTO sales ("order") VALUES('1');推奨は以下の通り。

- PostgreSQL: Documentation: 17: Appendix C. SQL Key Words に記載された全てのキーワードをテーブル名やカラム名に利用しない

- 正確には、「Table C.1. SQL Key Words」のPostgreSQL列が

reserved以外のキーワードは利用できる - しかし、DBリプレイスや今後のバージョンアップ時の互換性を意識して、使用しない方針とする

likeやorderであればuser_likes(関連するテーブル名を付与) やorders(複数形にする)でも回避できるが、テーブル種別の識別子 やカラム名 にあるように、t_likeなどのプレフィックスや、order_idのような命名ルールにすることで自然と回避できる

- 正確には、「Table C.1. SQL Key Words」のPostgreSQL列が

テーブル種別の識別子

商品マスタを item_master m_item のどちらにするかといった揺れをはじめとして、保守運用性のためには、命名規則を作り統制を取ることが望ましい。本ガイドラインでは以下の方針を取る。

- テーブル種別がプレフィックスで識別可能とする

- プレフィックスは最大文字数の制約からなるべく短い識別子とする(下表)

- 最大文字数の制約から、テーブル名は複数形にしない

- 例: orders -> order

- 例: employees -> employee

| テーブル種別 | 識別子 | 例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| マスタ | m_ | m_item | masterの略 |

| トラン | t_ | t_sale | transactionの略 |

| ワーク | w_ | w_item | workの略 |

| 受信ワーク | wr_ | wr_item | work receiveの略 |

| 配信ワーク | ws_ | ws_item | work sendの略 |

| ビュー | v_ | v_m_item | view の略 |

| マテリアルビュー | mv_ | mv_m_item | mviewの略 |

| 一時表 | tmp_ | tmp_item | temporaryの略 |

| サマリ | s_ | s_sale | summaryの略 |

| 履歴 | h_ | hist_sales | historyの略 |

期間の粒度が異なるサマリテーブル

日次サマリ、週次サマリ、月次サマリなど異なる粒度のサマリテーブルが複数存在する場合は、それぞれday week month から先頭1文字をもらって、 sd_ sw_ sm_ などとルールを決めて区別すると良い。

カラム名

全社データガバナンスのポリシーを優先して命名する。もし、存在しない場合は、バリュードメインに応じて、論物変換辞書を作成してマッピングすべきである。その上で、以下のような命名ルールを作成することを推奨する。

【命名ルールの例】

| 対象 | ルール例 | 備考 |

|---|---|---|

| 日付 | {カラム}_date | order_dateなど |

| タイムスタンプ | {カラム}_at | ordered_atなど |

| 名称 | {カラム}_name | item_nameなど |

| ID | {カラム}_id | item_idなど。IDは重複がない数値やUUIDなどのサロゲートキーで、基本的に画面などに出ないもの |

| コード | {カラム}_code | item_codeなど。コードは商品コードなどのナチュラルキー(ビジネスキー)で画面などに表示される可能性があるもの。 重複がない方が望ましいが、ISBNなどのようにビジネスルール上再利用の可能性がある |

| フラグ | is_{カラム}has_{カラム} | is_expired |

| 区分 | {カラム}_typ | item_category_typ |

| 整数 | {カラム}_min{カラム}_km | route_distance_kmなど。単位を記載する |

| 数量 | {カラム}_count | order_countなど。発注数などの想定 |

テーブル名とカラム名を同じ名称にしない方が良い

PostgreSQLでは、テーブル名とそのテーブルに含まれるカラム名を同じ名称にすることが可能である。

CREATE TABLE tag (

id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

tag TEXT UNIQUE NOT NULL -- タグ名 (テーブル名とカラム名が同じである)

);

-- データの挿入例

INSERT INTO tag (tag) VALUES ('プログラミング');

INSERT INTO tag (tag) VALUES ('データベース');

-- データの参照例 (テーブル名とカラム名が同じでも問題なく動作する)

SELECT id, tag FROM tag WHERE tag = 'データベース';推奨は以下の通り。

- テーブル名とカラム名は同じ名称にしない

- コードの可読性が下がるため(SQLでテーブルかカラムのどちらを指しているか混乱する)

- 影響度調査などで、コードを検索する必要がある場合に精度が低下するため

- テーブル種別の識別子 やカラム名 にあるように、テーブル名は

m_tag、カラム名はtag_nameのような命名ルールにすることで自然と回避できるが、それに従わない場合も同一名称は避けた方が良い

インデックス名

インデックスは通常、アプリケーション開発や運用時に明示的に指定することは減っており、命名規則を設けるメリットは減ってきている。一方で、以下の場合は名称を指定することがある。

| 操作内容 | SQL例 |

|---|---|

| インデックスのリビルド | REINDEX INDEX your_index_name; |

| ヒント句でのインデックス名指定 | SELECT /*+ Index(your_index_name) */ * FROM your_table WHERE your_column = 'value'; |

| インデックス項目の追加、削除 | ALTER INDEX your_index_name …; |

また、インデックス名はスキーマ内で一意である必要があるため、名称の構成要素にテーブル名を持たせることが望ましい。

そのため、以下のような命名規則を作ることが望ましい。例として紹介する。

【命名ルールの例】

pk_{テーブル名}uk_{テーブル名}idx_{連番}_{テーブル名}

文字数制限が厳しい要件がある場合

物理名が長くなりがちな業界、業務領域がある。そのような条件に一致する場合はなるべくプレフィックスを短くすることを推奨する。特にインデックスはPKやUKより長くなるため、i{連番}_{テーブル名} といった体系を採る方が防御的である。

シーケンス名

シーケンスは、開発/運用時に名称を明示的に指定し操作することは減っている。例えばシーケンスでは、IDENTITY列での自動採番や、TRUNCATE時のシーケンスリセットオプションを利用すれば、直接シーケンスオブジェクトを意識することは減ってきている。

一方で以下のようなケースは引き続き、シーケンス名を指定する場合があり、何かしら命名規則に従っていることが望ましい。

| 操作内容 | SQL例 |

|---|---|

| データ移行でシーケンス値を明示的に進める | ALTER SEQUENCE your_sequence_name RESTART WITH 3000; |

| テーブル名/カラム名変更に合わせて、シーケンス名もリネームする | ALTER SEQUENCE name RENAME TO new_name: |

命名規則は以下のような2つの方針が考えられる。1の場合は、テーブル名/カラム名それぞれ29文字を超過した場合、オミットされることに留意が必要である。

seq_{テーブル名}_{カラム名}seq_{テーブル名}_{連番}

推奨は以下の通り。

- (2)のテーブル名と連番で管理する

インデックス

インデックス設計全体に共通する、推奨は以下の通り。

- 最初から様々な機能を使い込んでいくのではなく、シンプルに保つ

- 必要になったタイミングで、各種のチューニング(設定)を行う

理由は以下の通り。

- 例えば、後述する部分インデックスなどは、設定しなくても要件を満たせる場合がある。その場合、あえて部分インデックスにした意図が不明瞭になるため

- 設計者によって使う/使わないの揺れが生じ、統制が取れなくなることを防ぐため

インデックス種別

PostgreSQL 16時点では、以下のインデックス作成方法を選択できる

- B-tree、btree(デフォルト)

- Hash、hash

- GiST、gist

- SP-GiST、spgist

- GIN、gin

- BRIN、brin

- bloom

PostgreSQL 16.4文書に使い分けについては以下のように記載がある(btree, hash以外は省略)

<<==>=>やbetween、inを用いたクエリを利用する場合、btreeを用いる- 等価比較のみ

=にアクセスが絞られる場合はhashを用いる

推奨は以下の通り。

btreeを利用するhashを含めそれ以外の利用は非推奨とするhashは等価条件=の場合に有利だが、業務処理では大半の場合ORDER BYが必要となり、ソートのためにhashインデックスの利用ができないため

インデックス設計

インデックスの追加は書き込み性能に悪影響を及ぼすため、むやみに追加せず、必要最小限に抑える方針を取ること。

また、使用していないインデックスを定期的に削除することを推奨する。複数ノード存在する場合は、マスタ、リードレプリカそれぞれで確認すること(リードレプリカでは使用していないが、マスタでのみ利用していたり、その逆はよくあるため)。

注意点は以下である。

- PostgreSQL 17時点では、Oracleと異なり複数パーティションにまたがるインデックス(いわゆる、グローバルインデックス)が未対応。全てローカルインデックスとなる

インデックスは文脈とその特徴によって次節で表現する名称で呼ぶことがある。

推奨は下表の通り。

| 名称 | 利用方針 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 1.複数列インデックス | 任意 | 4列以上の場合は有識者確認 |

| 2.ユニークインデックス | 一意制約より優先して利用 | デフォルトはNULL許容 |

| 3.式インデックス | 原則利用禁止。個別カラムにインデックス追加で代替する | 乱用すると運用者が混乱する可能性 |

| 4.部分インデックス | 原則利用禁止。チューニング時に必要に応じて利用する | クエリパターンとカーディナリティ見極めが重要 |

| 5.カバリングインデックス | 同上 | インデックスサイズ増大懸念や、テーブルのワークロード見極めが必要 |

| 6.付加列インデックス | 同上 | 同上 |

1.複数列インデックス

複数の列にまたがるインデックスのことを強調したい場合に、複数列インデックスと表現することがある。1列のみのインデックスは、単一列インデックスと呼ぶ。

推奨は以下の通り。

- パーティションキーはインデックス項目に含める必要はない

- 4つ以上の複数列インデックスを用いる場合は、アーキテクト/DBA確認を推奨する

- 公式ドキュメント(※11.3. 複数列インデックス)にも4列以上のインデックスは不適切の可能性があると記載がある

2.ユニークインデックス

UNIQUE制約をつけたインデックスのことを強調したい場合に、ユニークインデックスと呼ぶことがある。

CREATE UNIQUE INDEX name ON table (column [, ...]);一意制約と機能上は同じである(一意制約も暗黙的にユニークインデックスが作成される)。一般的に両者の使い分けを決めることが望ましい。

推奨は以下の通り。

- 一意制約ではなくユニークインデックスを用いる

- 一意制約の方がデータモデルとして一意であることがより明示的であるが、ユニークインデックスの構成カラムの変更などの作業を考えると、ユニークインデックスの方が保守性で有利と考えられるため

- 後述するオプション・部分インデックス・式インデックスなどと組み合わせたいなど特殊対応が必要になる場合は、そもそもユニークインデックスで対応する必要がある

利用について、以下に注意する。

- パーティションテーブルの場合は、ユニークインデックスにパーティションキーを追加する必要がある(付与しないと作成する際に実行時エラーになる)

- デフォルトでは、NULLの重複は許容される。許容しない場合はNULLS NOT DISTINCTを追加する

- 後述する、文字列型のデフォルト値を空文字にする方針だと、NULLとは異なり重複は許容されない

-- NULL許容しないユニークインデックス

CREATE UNIQUE INDEX idx1_example ON sample (name) NULLS NOT DISTINCT;3.式に対するインデックス(関数インデックス)

式インデックスは、式や関数の結果に基づいたインデックスである。例えば、受注で unit_price(単価) と quantity(数量) があり、これらの積に対してインデックスを作成できる。

CREATE INDEX idx01_total_amount ON orders ((unit_price * quantity));式インデックスを使わない場合は、total_amount カラムを追加しインデックスを貼り、アプリケーション側で行った計算結果を保存することになる。

以下に比較表を示す。

| 式インデックス | 個別カラムにインデックス追加 | |

|---|---|---|

| DB負荷 | ⚠️データ更新時にインデックス更新が走るため、式の内容によっては高くなる | ✅️アプリ側にオフロードするため、スケールする |

| ストレージ容量 | ✅️ | ⚠️計算結果を保存するカラム分、追加で容量が必要 |

| データ整合性の維持 | ✅️DB側でインデックスが自動で更新されることを強制付けられる | ⚠️アプリケーション側で担保する必要がある |

| 保守性 | ⚠️複雑な計算結果の値を後で確認したい場合に不便である。後々、別の式の結果をインデックスに乗せたい場合、既存の式インデックスに気が付かず、カラム追加する方針を取ってしまう懸念がある | ✅️開発者が意識しやすい。データがカラムに振り下ろされているので確認しやすい |

推奨は以下の通り。

- 式インデックスは原則、利用禁止

- 開発者にとって設計手法の揺れをなくすという観点に立つと、式インデックスにするか、個別カラムにするか判断基準を設けることが難しく、開発者によって揺れる懸念があるため

- リリース前後などでどうしても改修が難しいなどの場面で、最後の手段として式インデックスの利用を検討する。その際は利用について設計ドキュメントに注意書きを残すこと

4.部分インデックス

部分インデックスは、特定の条件にマッチする行だけに対してインデックスを作成する方法で、インデックスサイズを小さく抑えることができる。

-- orderテーブルで、statusが完了になっているレコードのみに部分インデックスを貼る例

CREATE INDEX idx_completed_orders ON order (order_date) WHERE status = 'completed';推奨は以下の通り。

- 最初から適用せず、チューニングが必要になったタイミングで利用する

- シンプルな構成を維持することで、設計の揺れを減らす/ハマりどころを減らす/チューニング条件を明瞭にするため

- データのカーディナリティとチューニングしたいSQLクエリをよく見極めた上で利用する

- アーキテクト/DBAと相談の上で利用する

5.カバリングインデックス

カバリングインデックスは、クエリで必要とされるすべてのカラムの値を保持したインデックスを指す。いわゆる、 Index-only-scan になると実表を見なくて済むため、性能を向上させることができる。

推奨は以下の通り。

- 原則、カバリングインデックスの利用禁止(最初からこれに頼った設計にしない)

- どうしても性能を出す必要がある処理(画面検索などでシビアな要件がある)の場合に限り導入を検討する

理由は以下の通り。

- インデックスサイズが想定以上に大きくなること

- インデックス更新コストが増加すること

- Index-only-scan になるための条件として、可視性マップ(VM:Visibility Map)で各ページのビットが立っている必要がある(更新が多いテーブルの場合、直近VACUUMされている必要がある)など、クエリ単体以外の考慮が必要

- 後述する、付加列インデックスの方が細かい調整が効く分有利であるため

6.付加列インデックス

付加列インデックスは、カバリングインデックスの一種と言える。検索用列に加え、値を返すだけの列もインデックスに含めることができる(つまり、付加された列は、ソートや検索には使用されない)。PostgreSQL 11以降で利用でき、次のようにINCLUDEを用いて指定する。

CREATE INDEX idx_employee_with_include ON employees (first_name) INCLUDE (last_name, department);カバリングインデックスと比較して以下の点で有利である。

- 検索列としては必要ない列をインクルード列として追加できるため、インデックスのサイズを最小化しつつ、Index-only-scanを狙うことができる

推奨は以下の通り。

- 原則、利用禁止する

- 課題や制約が、カバリングインデックスと同様であるため

- 万が一必要になった場合は、性能チューニングの最後の手段として、アーキテクト/DBAと相談する

参考

カラム

生成列

生成列は他の列から計算されるビューのようなものである。 生成列には格納と仮想の2種類があり、PostgreSQLは格納生成列のみサポートされている。

- 格納生成列は実際にストレージが割り当てられる、マテリアライズドビューに似ている

- 仮想生成列は列の参照時に計算される、ビューに似ている

以下の特徴がある。

- 生成列に関して、明示的にINSERT/UPDATEができない(DEFAULTキーワードの指定は可能)

- 現行の行のみを指定できる

- 生成式はほかの生成列を参照できない

- 生成列はパーティションキーにできない

- 概念的には、生成列はBEFOREトリガーが走った後に更新される

主なユースケース例は以下である。

- 単価・数量カラムで「金額」を生成

- 氏名カラムから、「フルネーム」を生成

- JSON項目のある要素を、別カラムとして生成する(下に例を記載)

- pg_bigmで部分一致検索用途に、小文字変換した検索用のカラムを追加

-- JSONBを含むテーブル

CREATE TABLE json_data_table (

id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

data JSONB NOT NULL,

name TEXT GENERATED ALWAYS AS (data ->> 'name') STORED,

age INTEGER GENERATED ALWAYS AS ((data ->> 'age')::INTEGER) STORED

);

-- データの挿入

INSERT INTO json_data_table (data) VALUES ('{"name": "John Doe", "age": 30}');

INSERT INTO json_data_table (data) VALUES ('{"name": "Jane Doe", "age": 25}');

-- 参照

SELECT id, name, age FROM json_data_table;

id | name | age

----+----------+-----

1 | John Doe | 30

2 | Jane Doe | 25推奨は以下の通り。

- DB論理設計については 導出属性 章の考え方に準じる

- 生成列は、原則利用しない

- 生成列で実現したい要件は、ビジネス要件に近くアプリケーションライフサイクルに近いため

- 生成列の式変更のリリース作業が難しいため(AccessExclusiveLockと全レコード探索を必要とするため)

参考

データ型

PostgreSQLにはユーザーが使用可能な豊富なデータ型が存在する。そのうえで、システムで利用するポリシーを統一することで開発生産性/保守性を高めることができる。例えば、商品コードを数値型、社員コードを文字列型で定義した場合、「コード値」でありながら型が揺れることとなり、DB利用者が少なからず混乱してしまう。設計の一貫性を保つためには、何かしらの方針が必要である。

推奨は以下の通り。

- 利用するデータ型種別数をなるべく絞り込む方針とする

- 設計者によってどの型を利用するか、判断のゆらぎをなるべく減らすため

- DBスキーマからコード生成する場合や、独自ツールを開発するうえで、ハマりうる事項をなるべく減らすため

- 多少の非効率さ(データ容量、処理性能)より、業務システムでは上記の設計品質の安定性、開発生産性を重視するため

【凡例】✅️:必須で付与する

| カラム値種別 | データ型 | 非NULL | Default | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| コード | varchar(n) | 商品コード、支店コードなど。 コード値が数字であっても、文字列として扱う。 | ||

| 区分 | varchar(n) | ✔ | 値が数字だとしても、区分はコードの一種として扱うため文字列とする(例: 性別区分: Not known:0 Male:1 Female:2 Not applicable:9)。 上記ISO 5218で定義されている区分値については、数字以外取りうることが無いため、idとして格納するほうが本来効率的である(参考: 文字列型の使い分け - Let's POSTGRES)。一方で、業務区分値は現時点で数字のみだったとしても、将来的に変化する可能性は否定できない。安全側に倒し、一部の非効率さより設計の一貫性を重視するため、varcharを用いる。 | |

| 日時 | timestamptz (timestamp with time zone) | タイムゾーン付きを選択する。 | ||

| 日付(yyyy-MM-dd) | date | date ではなく varchar(10) を用いる流派もあるが、好みの問題である。より入る値が明示的となるdate型を利用する。 なお、日付項目はパーティションキーとして利用することが多いが、date、varcharのどちらを利用しても機能としては問題ない。パーティションキーの場合はNOT NULL制約を付ける。 | ||

| 年月(yyyy-MM) | varchar(7) | 月次パーティションを作成する場合に利用することが多いカラムである。パーティションキーの場合はNOT NULL制約を付ける。 ハイフンをいれるかどうかだが、PostgreSQLのデフォルト日付フォーマットが yyyy-MM-dd の拡張書式であるため、それに合わせる | ||

| 数量 | bigint integer | 在庫数/受発注数/入出荷数など。連番がbigserialを用いる規則であるため、それに相当するカラムの場合はbigintを利用する。 なお、業務およびシステム上、integerで事足りる場合はこれらを利用することも許容する。デフォルト値は0にしない | ||

| 連番 | bigint | ✔ | integer/serialの場合、一巡によりシーケンスのリセットや後々bigint/bigserialに切り替えるなどの作業が発生する懸念がある。安全側に倒すためbigintを用いる。IDENTITY列にすることでserialは利用しない | |

| 係数 | numeric(p, s) | 割引率/消費税率 など。floatは利用しない。要件次第だがデフォルト値は0にしない | ||

| 金額/計算結果 | numeric(p, s) | 支払金額/請求金額/使用量など、正確な計算結果の格納が求められる場合。要件次第だがデフォルト値は0にしない | ||

| 文字列 | varchar(n) | 名称/説明文など。textは桁数が不明となり、システム間連携やデータサイズ見積もりで扱いにくいため、使用しない | ||

| フラグ | boolean | ✔ | false | 必ずNOT NULL制約を付与する。MySQLではbooleanはtinyint型に置き換えられる。tinyintは0と1以外の値を格納することが可能なので、厳密なboolean型を扱うには挿入・更新時に値チェックが必要になることから、MySQLではbooleanの利用は考慮が必要である。PostgreSQLでは上記の問題ないとして推奨する。 フラグの表現として、char(1)やsmallintで表現する流派もあるが、入力値が明確になるという点でbooleanを用いる。boolean型を別の型にできないか考える 章も参考にする |

| UUID | uuid | UUID型かvarchar(36)の選択があるが、UUID型の場合は16byteで済み、性能/コスト上のメリットが大きい。なお、gen_random_uuid()もUUID型である | ||

| 配列 | [] | 原則、配列は正規化を行い利用しない。もし、利用する場合はjson/jsonb 型と同様の利用方針とする。 | ||

| 構造化データ | json jsonb | 原則JSONデータは正規化を行い、json/jsonb 型は利用しない。 ただし、次の1、2のような場合は許容する 1️⃣外部のWeb API応答の生データをログ的に保存したい 2️⃣システム間連携で、自システムで利用せず横流しするだけの場合※JSON型は挿入が高速、JSONB型は検索が高速であるため、例えば2️⃣のケースではJSON型を利用する |

なお、次のデータ型は利用しない。理由は以下の通り。

timestamp( timestamp without time zone)- 代わりに

timestamptz(timestamp with time zone)を用いる - Web APIなど異なるタイムゾーンの日時情報の入力があり、アプリケーション側でタイムゾーンの正規化が行われなかったとしても正しい時間で保存/利用できるため

- 海外拠点でのアプリケーション利用など、異なるタイムゾーンでの利用時にも対応しやすくなるため

- 代わりに

char- 代わりに

varchar(n)を用いる - データサイズの削減メリットがあり、対象のカラム値が最小桁数=最大桁数 である場合に、明示するという目的で

charを利用をしたい場合がある - テストデータ投入・データパッチ・アプリケーション不備等が原因で、桁不足があると末尾にスペースが入る。それにより動作検証でハマる事が多い

- 本ガイドラインでは後者の開発生産性観点を優先とし、利用を禁止とする

- 代わりに

textおよび長さの指定がないvarchar- 代わりに長さを指定したvarcharを用いる

- Don't Do This - PostgreSQL wiki には、

varcharではなくtextを使おうととあるが、これに従わず本ガイドラインでは禁止とする。 - システム開発、特に基幹系やそれに近い領域であると、システム間の連携が通常であり、連携用のWeb APIやファイルのスキーマ定義が求められる。その際に桁数の上限が存在しないとすると、連携先システムの都合(採用しているDBなどの制約)によっては対処ができない場合があるため

- 桁数があると、テーブルサイズの見積もりにも役立つ

text型にindexを貼ると、データサイズによってはエラーになるため、通常インデックスを貼る用途は無いと考えられるが、万が一利用する場合は注意する(https://zenn.dev/onozaty/articles/postgresql-text-index)

serial- 代わりに

bigint(IDENTITYカラム)を用いる - 当初は呼び出し数が少ないと想定しても、想定以上のアクセス数が来ることや稼働が続くと、

integer/serialで不足するケースも否定できない - シーケンス値が1周すると、アプリケーション改修が大変になることが多いこと。型を

integer/serial->bigint/bigserialに変更する運用の難易度が高いため。最初から保護主義的にbigintを採用する serialの代わりに、よりSQL標準であるIDENTITY列を利用する

- 代わりに

smallint- 代わりに

integerまたはbigintを用いる - 設計者に選択させる余地をできる限り減らすため

- 代わりに

float- 代わりに

doubleを用いる - ドキュメント(PostgreSQL: Documentation: 17: 8.1. Numeric Types)によると、

float型の精度は小数点6桁程度、double型は15桁程度。DBの型がJavaやGoなどの型にマッピングされることが多く、計算結果の精度の影響することを考えると、最初からdouble型を利用し、精度落ちを事前に回避する方針とする

- 代わりに

money(通貨)型- 代わりに桁数と適切な精度を設定した

numericを用いる

- 代わりに桁数と適切な精度を設定した

integer ではなく bigint に統一すべきかどうか

整数型はintegerとbigintを使い分けることが本ガイドラインの推奨だが、設計の揺れを防ぐためや、考慮漏れなどでinteger から bigint への型変更を完全に避けるために、多少のオーバーヘッドを犠牲にbigint に統一する考え方もある。これについては意見が分かれることが多く、採用についてはシステムのワークロードや設計上のトレードオフを考慮して検討すること。

char(n) 型にハマる

char(n) 型はカラム値が桁数未満の場合に、半角スペースでパディングされる仕様がある(桁数超過の場合はエラーになるが、桁数以下の場合はエラーにならない)。 そのため、単体テストデータの比較などで、見た目は正しいが半角スペースの存在で値が不一致となり、テストが落ちてしまうことがある。初心者が良く陥るミスの1つであるが、初見殺しである。

以下に例を示す。

CREATE TABLE sales_category (

code_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

category_code CHAR(8) -- 固定長8文字

);

-- ダミーデータ登録(5文字)

INSERT INTO sales_category (category_code) VALUES ('DUMMY');SQLで検索すると、表示上は DUMMY に見えるが、CONCAT() で文字列結合すると半角スペースが3桁でパディングされた値に 123 が追加されていることがわかる。

# SELECT category_code, CONCAT(category_code, '123') FROM sales_category;

category_code | concat

---------------+-----------

DUMMY | DUMMY 123

(1 row)回避策としては正しく宣言された桁数(先程の例では8文字)でテストデータを登録することが考えられるが、開発者の負荷が高まってしまう。そのため varchar(n) を代わりに使い、発生原因を根本から無くすことを推奨する。

IDENTITY列

PostgreSQL 10から、挿入する列に数値を割り当てるための構文「GENERATED AS IDENTITY」構文が追加された。SERIAL/BIGSERIAL型と似ているが、SQL標準準拠である点が異なる。

以下が定義例である。

CREATE TABLE color (

color_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

color_name VARCHAR NOT NULL

);また、IDENTITY列には、BY DEFAULT ALWAYS のオプションがある。

| 名称 | 説明 | 備考 |

|---|---|---|

BY DEFAULT | アプリケーション側で明示的に値を指定可能。SERIAL/BIGSERIAL と同等の挙動 | アプリケーション側からの誤登録がより起こりやすい懸念 |

ALWAYS | アプリケーション側で明示的に指定が不可。 ただし、INSERT文に、 OVERRIDING SYSTEM VALUE を明示的に記載すれば登録可能 | COPYを利用した場合は、IDENTITY列に明示的に値を指定しても登録可 |

推奨は以下の通り。

SERIAL/BIGSERIALではなく、よりSQL標準準拠なIDENTITY列を利用するALWAYSオプションを利用することで、アプリケーション側からの誤登録を防ぐ

次のように、DEFAULT キーワードを指定して、明示的なクエリを記載可能だが、DEFAULT の記載は禁止とする。

例: color_idにDEFAULTを指定

INSERT INTO color (color_id, color_name) OVERRIDING SYSTEM VALUE VALUES (DEFAULT, 'Black');利用時の注意事項

テーブル名、カラム名がそれぞれ29文字以上の場合、シーケンス名がオミットされて作成される。29文字超過時に自動生成された命名を利用するか、明示的にシーケンス名を変えるのか、一律体系を変えるのかはチームごとにポリシーを作成し統一すること。

参考

文字列のデフォルト値

文字列型のデフォルト値については、以下の3流派が存在する。

| 項目 | 1.何もしない | 2.空文字のみに限定 | 3.NULLのみに限定 |

|---|---|---|---|

| デフォルト値 | 任意 | 空文字 | NULL |

| 制約 | なにもしない | NOT NULL制約 | CHECK制約で空文字を拒否する |

| 備考 | 空文字/NULLを併用することになる。 SQLで文字列結合する際にエスケープの考慮が必要 | WHERE句では IS NULLを使わないよう注意 | Oracle DBの挙動に近づけたい場合に有効 |

これらの対応が求められた背景を具体例とともに説明する。

項目A || 項目Bとした場合、1の場合はどちらかがNULLだと連結結果もNULLとなる- 回避するためには、

coalesce(項目A) || coalesce(項目B)やconcat(項目A, 項目B)といった処理が必要 - デフォルト値を空文字にした場合、

項目A || 項目Bとしても、空文字でない方の項目の値が取得可能となり、機能横断的な考慮(≒NULL許容のカラムを文字列結合している全クエリで、適切な関数を使っているかのチェック)が不要にできる

1、2の手法のメリット、デメリットを下表にまとめる。

| 観点 | 1.何もしない | 2.空文字のみに限定 |

|---|---|---|

| 文字列結合 | concat(項目A, 項目B) などのエスケープ | 項目A || 項目B で実装可 |

| 初期値の比較 | IS NULL/IS NOT NULL を指定 | = '' <> '' などを指定する。数値や日付型は IS NULL などなので使い分けの注意が必要 |

| ストレージ容量 | 有利 | 空文字という値を確保するメタデータ分、わずかに不利 |

推奨は以下の通り。

- 新規構築(≒Oracle DBを利用したシステムのリプレイスではない)であれば、1または2を選択することが合理的であり、3は選択しない

- より品質が安定すると考えられる2を採用する

- NOT NULLの文字列カラムと、NULLを許容するカラムで回避処理の有無を開発者が個別に判断するのは抜け漏れが生じる懸念があるし、レビュアーの負荷も大きい

- NOT NULLの文字列カラムも含めて、一律エスケープさせるのは手間がかかり、可読性も低いと考えられるため

- INSERT/UPDATE時にNULLを空文字にエスケープする処理は、アプリケーション側のフレームワークなどで一律でカバーしやすいため

何かしらの事情で2ではなく1の手法を採用する場合は、 SQLによる文字列結合は一律concat() を用い、 || での文字列結合を禁止することを推奨する。

select concat('hello', ' ', null, 'world');

concat

-------------

hello world

(1 row)文字列型を空文字にする場合は、以下の点に注意する。

- 文字列カラムがNOT NULLからデフォルト値を空文字にした場合に、ユニークインデックスがあると、NULLとは異なり重複が許容されない。通常NULLになりえる項目を含んだユニークインデックスを作成することは無いと考えられるが留意すること

-- sampleテーブルにユニークインデックスを追加

postgres=# CREATE TABLE sample (

id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

name varchar(10)

);

CREATE TABLE

postgres=# CREATE UNIQUE INDEX sample_name_idx ON sample (name);

CREATE INDEX

-- 空文字の場合は、重複を許容しない

postgres=# INSERT INTO sample (name) VALUES ('');

INSERT 0 1

postgres=# INSERT INTO sample (name) VALUES ('');

ERROR: duplicate key value violates unique constraint "sample_name_idx"

DETAIL: Key (name)=() already exists.

-- NULLの場合は許容される

postgres=# INSERT INTO sample (name) VALUES (null);

INSERT 0 1

postgres=# INSERT INTO sample (name) VALUES (null);

INSERT 0 1この挙動はOracleと異なる。OracleではNULL値でも重複を許容しない。PostgreSQLにてOracle風の動作をさせたい場合は、NULLS NOT DISTINCT オプションを利用する必要がある。

JSON型

JSONデータ型には json jsonb型の2種類が存在し、それぞれの特徴は以下である。

| 1.json | 2.jsonb | |

|---|---|---|

| 導入バージョン | 9.2 | 9.4 |

| 得意なワークロード | 挿入 | 検索 |

| インデックス作成 | 非対応 | 対応(GINインデックス) |

| 重複キー | 保持する | 最後のキーのみ保持 |

| キーの順序 | 保持 | 保持しない |

ユースケースとしては次のようなケースが考えられる。

- ログ保存: アプリのJSON Lines形式のログをDBに格納したいケース。通常はAWS CloudWatch Logs、S3などにログを格納すると想定するが、運用保守観点で部分的にログをDBに格納したいケースが考えられる。外部のWeb API応答の生データをログ的に保存したい場合も該当する

- システム間連携で、自システムで利用せず横流しするだけの場合

- 設定データ保存: 取り出して表示するだけの設定データやテンプレート

JSONデータ型の利用方針

原則、構造化データは正規化して格納する方針であるためjson jsonb型の利用は非推奨とする。一方で、システム上は直接利用せず、画面や外部システムで横流しするだけのようなケースはjson jsonb型の利用を許容する。json型の方が挿入速度で有利であるが、jsonb型の方がバイナリ形式であるため、データ容量を抑えられる可能性があるため、処理性能とストレージ費用のどちらを優先するかで判断する。

バリデーションについて、以下のようにCHECK制約を付けることは可能であるが、性能劣化の懸念やスキーママイグレーション時のALTERによるテーブルロックなど、運用の難易度が上がることが多い。

CREATE TABLE api_response_log (

id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

data jsonb,

CHECK (jsonb_typeof(data->'age') = 'number' AND jsonb_typeof(data->'name') = 'string')

);また、外部キー制約を指定できないなどの制限もある。

そのため、JSONのスキーマのバリデーションは、アプリケーション側でJSON Schemaなどを用いて実施することを必須とする。

その他、利用上の注意点は以下である。

jsonjsonb型カラムのスキーマについては、別途テーブル定義書にJSON Schemaのパスなどリンクし、ドキュメントで管理する(野放図にしない)- 入力のチェックは、PostgreSQLのCHECK制約ではなく、アプリケーション側で行う

jsonjsonb型カラムに対して、途中でインデックスを貼りたくなった場合、正規化する。原則インデックスで検索させない- 正規化がシステム側の制御下にない場合(例えば、プラグインなどの仕組み、3rdパーティ製のツールとの連携など)は、例外として別途検討する

ラージオブジェクト

PostgreSQLには BLOB という名前の型は存在せず、類似の仕組みに「ラージオブジェクト」があり、実質的にBLOBの役割を果たしている。巨大なバイナリファイルなどラージオブジェクトを利用することで、ストリーミングアクセスで操作することが可能である。DB上で管理することで、以下のメリットがあるとされる。

- レコードとファイルを同一トランザクションで管理できる

- レコード削除でファイルの実態も削除可能

- ファイルもレコードと同一アクセス権限で管理できる

- バックアップがDB側の機能だけではなく、外部ストレージ側でも行う必要がある

また、レコードにファイルのリンクだけ格納する設計は「ファントムファイル」 と呼ばれアンチパターンであるとされる。

推奨は以下の通り。

- 巨大になりえるバイナリファイルはオブジェクトストレージに保存し、DB側はパスのみ保存する

- オブジェクトストレージの容量単価は通常、DBより安価であるため

- ユーザー向けのダウンロードは、オブジェクトストレージの署名付きURLを用いて容易・セキュアに扱えるため

- オブジェクトストレージ側が、トランザクションで守られないデメリットはあるものの、エラーハンドリング、リトライなどに気をつければ実用上問題ないことが多い

- オブジェクトストレージ側でも権限管理が必要なため手間が増えるのは事実だが、DBの権限とは独立してファイルへのアクセスを厳密に管理できるとも言える

- オブジェクトストレージ側の、バックアップ機能は豊富に存在するため。また、DB側のバックアップ時間を短縮できる可能性がある

参考

Amazon Aurora PostgreSQL が LO モジュールをサポートのアナウンスがあるように、ラージオブジェクトは2022年にAmazon Auroraでもサポートが始まった。

独自型

DOMAIN

CREATE DOMAINで新しいデータドメイン(特別な制約(設定可能な値集合に対する制限)を持つ)を作成できる。DOMAINの利用によりデータの整合性を保ち、コードの再利用性と読みやすさを向上させることができる。

-- 正の数値を持つドメインとテーブルを作成

CREATE DOMAIN posint AS integer CHECK (VALUE > 0);

CREATE TABLE example (id posint);

-- 成功

INSERT INTO example VALUES(1);

-- 失敗

INSERT INTO example VALUES(-1);便利なDOMAINであるが、以下の観点から利用は禁止とする。

- DOMAINを何かしらの理由で変更が必要になった場合、ALTER DOMAINで定義が変更可能であるが、該当のDOMAINを利用しているテーブルが新しい制約に準拠しているかチェックするため、テーブルロックがかかってしまうため、メンテナンスウィンドウが必要となる

- ドメインをvarcharなどの基本型に戻す場合は、ALTER TABLEを行うことになるが、

ACCESS EXCLUSIVEロックを取ってしまい、メンテナンスウィンドウが必要となる - DOMAINの内容はビジネスロジックと密接であることが多く、リリースライフサイクルがアプリケーションコード側と一致することが多い。通常、DBのスキーママイグレーションとアプリケーションでは、アプリケーション側のリリースのほうが容易であるため、アプリケーション側にバリデーションを寄せる

- データ整合性に対する全てのバリデーションをDB層に寄せることはそもそも不可能であり、アプリケーション側でバリデーション処理が残るのであればそちらに寄せる設計ポリシーにすることは妥当である

- データ移行など大量データの取り扱いで性能劣化の懸念がある

ENUM

以下のように、独自のENUM型を作成しカラムの制約として利用できる。

CREATE TYPE order_state AS ENUM ('Pending', 'Processing', 'Shipped', 'Delivered');

CREATE TABLE order (

order_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

customer_id INTEGER NOT NULL,

order_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,

order_status order_state NOT NULL

);適切にENUMを利用することで、DB層で整合性が保たれメリットも大きい。

ENUMのメンテナンスは作業内容によって以下の制約がある。

| 作業内容 | メンテナンスウィンドウ | |

|---|---|---|

| 1.ENUMの区分値リネーム | ALTER TYPE name ADD VALUE … | 瞬時 |

| 2.ENUMの区分値追加 | ALTER TYPE name RENAME VALUE… | 瞬時 |

| 3.ENUMの区分値削除 | ALTER TYPEで削除する構文が提供されていないため、元のENUMをリネーム、新規でENUM作成、ALTER TABLEで変更。 -- ENUMをリネーム ALTER TYPE order RENAME TO order_old; -- 区分値を減らしたENUMを作成 CREATE TYPE order_state AS ENUM ('Pending', 'Processing', 'Shipped'); -- テーブル側のカラムの方変更 ALTER TABLE order ALTER COLUMN order_status TYPE mood USING order_status::text::order_state; | ALTER TABLEで、ACCESS EXLUSIVEロックを取ってしまう |

ENUMの削除の代わりに、CHECK制約で代替することも考えられる。CHECK制約の場合は、区分値の削除時でもロックを限定的にできる(※NOT VALID、VALIDATEを利用すれば)ためである。その場合はCHECK制約側の利用ポリシーに依存する。

推奨は以下の通り。

- ENUMは原則利用を禁止する

- 区分値の削除のメンテナンスが大変であるため

- 区分値削除が必ず発生しないカラムに関しての、限定的な利用はDBA/アーキと相談の上で利用を許容する

- 同じ区分値だが、ENUMを使うカラム・使わないカラムが揺れないように、ポリシーを決定の上で検討すること

ltree

ltreeとは、格納されているデータのラベルを階層型ツリー構造で表すためのデータ型である。PostgreSQL拡張を有効にすると利用できる。Amazon RDS、Google CloudSQLなどで利用可能である。

推奨は以下の通り。

- 新規開発者の負荷が高いため通常利用しない

- 性能・開発生産性上、大きなメリットがある場合は、アーキ/DBAと相談して決定する

- 特定のPostgreSQL拡張を有効にすることで利用できるデータ型についても同様である

制約

主キー制約

利用について制限はない。データモデルに即して適切に設定すること。 「一意制約」 「ユニークインデックス」の章と関連があるため、参照すること。

外部キー制約

外部キー制約を用いることで、列の値が他テーブルの値と一致しなければならないことを指定することで、テーブル間の参照整合性を維持できる。アプリケーションではなく、DB層でデータ整合性を守れるため利点は大きい。

以下は売上ヘッダ/売上明細で外部キー制約を使った例である。

CREATE TABLE sales_header (

sales_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

sales_date DATE NOT NULL,

customer_id BIGINT NOT NULL,

total_amount NUMERIC(10, 2) NOT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

CREATE TABLE sales_detail (

detail_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

sales_id BIGINT NOT NULL,

sales_item_id BIGINT NOT NULL,

quantity INT NOT NULL,

sales_unit_price NUMERIC(10, 2) NOT NULL,

amount NUMERIC(10, 2) NOT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_sales_detail_sales_header FOREIGN KEY (sales_id)

REFERENCES sales_header(sales_id)

);推奨は以下の通り。

- 論理DB設計までは、論理設計として外部キー制約を作成する

- 実テーブルへのデプロイを行わない

理由は以下の通り。

| 観点 | 説明 |

|---|---|

| 設計の揺れや間違い | 外部キー参照の設計に揺れが生じやすい点がある。例えば、外部キー参照を付ける/付けないの判断基準を明確に設けることが難しい |

| 適切に設計を貫くコスト | 「関連がある=外部キー制約をかける」が適切ではない。例えばユーザアカウントと注文履歴は関連はあるものの、ユーザアカウントを削除した場合にも注文履歴は監査上残しておきたい場合がある。この例は分かりやすいが、より複雑なドメインでは設計ミスが発生しやすくなる(もちろん常に有識者をアサインし判断すべきだが、PJライフサイクルによっては不在になることもある)。 |

| 単体/性能テスト時のデータ登録 | 例えば、売上ヘッダ/売上明細の親子テーブルが存在するが、親または子しか参照していない機能をテストする場合にも、どちらのテーブルに対してダミーデータを登録する手間がかかる。回避するためにはテスト時のみ外部キーなど制約を外す運用が必要だが、これを非推奨としたい前提がある。 |

| データ移行 | 特に初期データ移行などCOPYで大量データを扱う際に課題になりやすい。外部キー制約を一時的に外すという手間がある。 |

| 誤ったCASCADE理解による事故懸念 | ON DELETE、ON UPDATEなどの挙動を理解しないと、誤ったデータ削除をしてしまう懸念がある |

| インデックス作成有無のハマり | 外部キー制約をつけた場合に、参照先/元の両方にインデックス追加が必要。これは教育やツール(Linter)などで回避可能だが、ケアできない場合は性能劣化の懸念がある |

NOT NULL制約

データモデルに合わせて適切に設定する。 データ型 章に関連する記載があるので、参照すること。

基本姿勢としてはできる限りNOT NULL化できないか考えることを推奨する。

例えば、NULL撲滅委員会 の記事には、「未コード化用コード」の例がある。

ISO の性別コードでは、1:男性、2:女性の他に、0:未知、9:適用不能という二つの未コード化用コードが体系に組み込まれています。

コード9は法人に使われます。

これは素晴らしい解決です。図らずもコッドが分類した二つの NULL、未知と適用不能に対応するコードが採用されています。

上記のように、「不明」を示す区分値を用意できないか検討する。

一時保存(下書き、仮登録)したいため、NOT NULL制約を付けられない?

NOT NULL制約の設計において、「一時保存(下書き、仮登録)といったステータス遷移があるため、画面で入力項目の全てを埋めてもらうことが難しい。そのため、NOT NULL制約の付与ができない」といった話題はしばしば行われる。

しかし、一時保存(下書き、仮登録)状態をマスタ・トランとして保存するのではなく、ワークテーブル等に分離しておくと、本体側のテーブルにNOT NULL制約を付与できる可能性がある。一概に別テーブルとして分離することが正しい訳ではなくケースバイケースであるが、一時保存(下書き、仮登録)したいという要件のためにNOT NULL制約を全て外す必要がある場合、別テーブル化できないかを第一に検討すべきである。

検査制約(CHECK制約)

以下のようなCHECK制約を用いることで、データ整合性を保証するとともに、許容される値の範囲や条件の設計意図を明確に示すことができる。

CREATE TABLE event (

event_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

start_date date NOT NULL,

end_date date NOT NULL,

CHECK (start_date < end_date)

);

CREATE TABLE contact (

contract_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

phone_number varchar(11) CHECK (phone_number ~ '^\d{3}-\d{3}-\d{4}$')

);適切にCHECK制約を利用することで、DB層で整合性が保たれメリットも大きいとされる。

推奨は以下の通り。

- CHECK制約の利用を禁止する(理由は DOMAIN 章と同様の観点から)

一意制約

一意制約を作成すると、内部的にはユニークインデックスが作成される。一般的に、一意制約を用いるかユニークインデックスを用いるか使い分けを決めることが望ましい。

推奨は以下の通り。

- 一意制約ではなく、ユニークインデックスを利用する

- 一意制約対象のカラムの追加/削除などのメンテナンスはゼロにできないと考えられる。そのため、一意制約で暗黙的に作成されるインデックスではなく、明示的に作成されるべきと考えられるため

ユニークインデックス の章を参照する。

排他制約

排他制約(EXCLUDE制約)は、主に空間/範囲の重複を排除するために利用する。一般的によく上げられる、典型的なユースケースは、会議室予約システムにおける同じ部屋が同じ時間帯の予約を不可とすることである。

CREATE TABLE room_bookings (

id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

room_id BIGINT,

start_time TIMESTAMPTZ,

end_time TIMESTAMPTZ,

EXCLUDE USING gist (

room_id WITH =,

tstzrange(start_time, end_time) WITH &&

)

);業務システム開発においては、マスタテーブルの適用開始日/終了日での利用が考えられる。

推奨は以下の通り。

- 適用開始日/終了日を持つカラムにおいては、積極的に利用する

- PostGISなど空間データについては、機能要件を踏まえ適切に導入を検討する

関数

一般的事実に基づいた普遍的な処理または、業務的に普遍的に近い処理であれば利用を許容する。テーブルを参照した関数の作成は禁止とする。理由はテーブルを参照すると、システム全体の依存関係の把握が困難になるためや、予期せぬ依存関係のためリリースによる障害を誘発する懸念があるためである。

例えば、以下のようなOracleとの互換性のために関数宣言することは許容する(Oracleデータベースで開発されたシステムの資産流用などを想定)。

-- 参考: https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/converting-the-sysdate-function-from-oracle-to-postgresql/

CREATE OR REPLACE FUNCTION <<Your schema>>.sysdate()

RETURNS TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE

AS

$BODY$

SELECT clock_timestamp() AT TIME ZONE '<<DB Timezone>>';

$BODY$

LANGUAGE sql;その他として、データ構造上避けられないビジネス共通ロジック的な処理も許容する。例えば、SKUコードが体系を持っていて、品番/カラー/サイズを取得するようなヘルパー関数である。

create or replace function を用いた関数の更新は、ロックが取られメンテナンスウィンドウを確保できない場合のリリースが難しいことにも留意する。

トリガー

以下のような運用上の課題が出やすいため、原則使用しない。最後に差し迫った際に利用する奥の手とし、ビジネスロジックの実装では原則利用しない。

- トリガーやトリガーが呼び出している関数の、デプロイにはロックを伴うため、メンテナンスウィンドウを確保する必要がある

- トリガーやトリガーが呼び出している関数が依存しているテーブル/カラムの定義が変更されたが、メンテナンスの追随を見落とすとスキーマ変更後の再稼働で、実行時エラーになり得る(業務影響があるシステム障害に繋がりやすい)

- データ移行など大量データを登録する必要がある場合、トリガーにより処理性能が劣化する場合がある

- トリガーの実行により、思わぬテーブルロック/行ロックが生じた場合、解析に時間がかかる

- アプリケーション開発者からは見えにくいため、責任分界点が曖昧となり品質担保の観点から課題となりやすい

上記方針を元に、一般的によくあるトリガーのユースケースと、本ガイドラインでの対応方針を下表でまとめる。

| ユースケース | 本ガイドラインでの対応方針 |

|---|---|

| 1.作成日時などシステム項目の登録 | アプリケーション側で明示的に登録する。それにより単体テストで検証可能な項目とする |

| 2.レコード物理削除時の別テーブルへ退避 | 別テーブルへの退避までがアプリケーション要件と見なす。そのためアプリケーション側で明示的に退避ロジックを記載し、単体テスト対象とする |

| 3.変更履歴を別テーブルへ残す | 変更履歴を別テーブルに残すことが、アプリケーション要件と見なす。そのためアプリケーション側で明示的に退避ロジックを記載し、単体テストの対象とする。 もし、監査などアプリケーション要件ではない場合から来ている要件の場合は、個別に利用の是非を判断する |

| 4.データ整合性チェック | データが挿入/更新前に特定の業務要件を満たしているかチェックしたい場合がある。 業務条件そのものであり、リリースライフサイクルがDB層ではなくアプリケーション層と異なるため、トリガーではなくアプリケーション側で実装する |

| 5.参照整合性の維持 | 4と同様に、業務要件を満たすように依存関係のあるテーブルのカラムを追加/更新/削除したい場合がある。 4と同様の理由で、アプリケーション側で実装する。 |

上記方針ではシステム要件を達成できないか大きな困難が生じるケース、あるいはトリガーを導入することで著しく品質や開発生産性が向上するなどの場合など、ごく限られた場面でのみトリガーの利用を検討する。

Pub/Sub

PostgreSQLにはAWS KinesisやGoogle Cloud Pub/SubのようなPub/Sub機能が備わっている。システムを非常にシンプルに構成できる可能性があり、通知やイベント駆動の非同期ジョブの実行に有用だと考えられる。利用についてはアーキテクト/DBAと相談の上、検討する。

テーブル物理設計

パーティション設計

PostgreSQL 10以降は、「宣言的パーティショニング」が利用可能となり、従来のトリガー関数を用いた実装が不要となり、利用時の敷居が下がった。PostgreSQL 11以前のパーティショニングでは、パーティション数が多すぎると実行計画作成に時間がかかりすぎることで性能が劣化する可能性があり、100以下が推奨だった。PostgreSQL 12以降はパーティション数が多い場合でも、興味のあるパーティションテーブルのみを参照するように実行計画の作成が改善された。

参考

PostgreSQL 13ではパーティション結合時の改善、14では更新/削除時のパーティションプルーニング運用性向上など、機能改善が続いている。

一方で、複数パーティションを参照しうるクエリの実行計画は、引き続き実行計画作成に時間がかかることは変わらない。そのため、大量のパーティションを作成することは非推奨とする。トータルのデータ量次第であるが、本ガイドラインでは引き続きパーティション数を100程度に保つことを推奨とする。

パーティションの制約

5.11. テーブルのパーティショニング を参照する。

特に、以下の点に注意する。

- PostgreSQL 17時点では、パーティションキーを含まない「グローバルインデックス」を作成できない

過去に存在した制約も存在するが、アップデートで改善した内容も多いので注意する。

- PostgreSQL 10以前は、パーティションにまたがるUPDATEやINSERT ON CONFLICTが不可だった。PostgreSQL 11以降はパーティション間の行の移動が可能となった。

パーティションキー

「日付(年月日)」カラムでのパーティション化を最初に検討する。この際、保持期間が最大100日となることが許容できない場合は、月次でのパーティション化(100ヶ月≒8年4ヶ月)を検討する。パーティションキーの更新があると、負荷が高くなってしまうため、避けること

パーティション化対象テーブル

データ量が巨大(数百万レコード以上)かつ、データ改廃が必要になるトランザクションテーブルはパーティション化する。DELETE改廃ではなく、DROPでパーティションごと改廃することで、自動バキュームを誘発せず効率的である。

パーティション化手法

パーティション化手法には、PostgreSQL 10では「レンジ (範囲)」 「リスト」、PostgreSQL 11に追加された「ハッシュ」の3種類が存在する。日次パーティションや月次パーティションを取る場合は、「レンジ」を用いること。

CREATE TABLE item_order

(

order_id varchar(10) NOT NULL,

order_date date NOT NULL,

name varchar(12) NOT NULL,

CONSTRAINT item_order_PKC PRIMARY KEY (order_date, order_id)

) PARTITION BY RANGE (order_date);

CREATE TABLE item_order_20241026 PARTITION OF item_order

FOR VALUES FROM ('2024-10-26') TO ('2024-10-27');

CREATE TABLE item_order_20241027 PARTITION OF item_order

FOR VALUES FROM ('2024-10-27') TO ('2024-10-28');

CREATE TABLE item_order_20241028 PARTITION OF item_order

FOR VALUES FROM ('2024-10-28') TO ('2024-10-29');「リスト」 「ハッシュ」のパーティション化は、それぞれに適した要件があれば、適時採用する。パーティションごとの件数の偏りが起こらないよう、できる限り実データを用いて検証する。

以下にそれぞれの特徴をまとめる。

| 手法 | 説明 | パーティションキー例 |

|---|---|---|

| レンジ | 指定された範囲に基づいてパーティショニング振り分けを実行 | 帳票作成日、帳票作成年月 |

| リスト | 値のリストによってパーティショニング振り分けを実行 | 店舗グループ地域コード、商品カテゴリコード |

| ハッシュ | パーティション対象のキーのハッシュ値に対して、指定された分割数の剰余で振り分けを実施 | テナントID、顧客ID |

コンポジットパーティション

複数のパーティションを組み合わせた、コンポジットパーティション(サブパーティション)の構成を取ることも可能である。

推奨は以下の通り。

- パーティショニング数を著しく増やす要因にもなるため、原則利用しない

- データ改廃については親パーティション単位で行い、参照性能についてはテーブル設計/インデックス設計を上手く設計することで回避できることが多いため

継承を用いたパーティション

パーティショニングはテーブルの継承を使用して実装可能であり、以下のメリットがある。

- 子テーブルは親テーブルに存在しない列を持てる

- ユーザーが選択した方法に従って範囲、リスト、ハッシュ以外の分割が可能

推奨は以下の通り。

- 継承を用いたパーティショニングは禁止

パーティション追加メンテナンス

PostgreSQLエンタープライズ・コンソーシアム WG2(移行WG) 2022年度活動成果報告 PostgreSQLのパーティショニング運用 によれば、パーティションの追加方法は以下の2種類が考えられる。

| (1)CREATE TABLE | (2)ATTACH | |

|---|---|---|

| Pros | ✅️1SQLでパーティション追加できる | ✅️ロックによる業務影響は発生しない |

| Cons | ❌️テーブルロックが発生する | ❌️複数のSQLを用いる |

2.ATTACHの例

-- ①パーティションの元のテーブルを作成

create table PART_T_P2023_03 (like PART_T including

defaults including constraints) with ( FILLFACTOR = 80);

-- ②パーティションテーブルに①をパーティションとして組み込みを行う。

alter table PART_T attach partition PART_T_P2023_03

for values from ('2023-03-01') to ('2023-04-01');メンテナンスウィンドウを確保できない場合は、2のATTACHによる手法を用いること。

パーティション削除メンテナンス

5.11. テーブルのパーティショニング から、パーティションの削除運用には以下の3つの手法が考えられる。

| No | 手順 |

|---|---|

| 1 | -- 直接drop DROP TABLE measurement_y2006m02; |

| 2 | -- detachしてからdrop ALTER TABLE measurement DETACH PARTITION measurement_y2006m02; その後にDROPする。 |

| 3 | -- concurrentlyオプション付きでdetachしてから、drop ALTER TABLE measurement DETACH PARTITION measurement_y2006m02 CONCURRENTLY; その後にDROPする |

1, 2の方法は、親テーブルにはACCESS EXCLUSIVEロックを必要とする。メンテナンスウィンドウを確保できない場合は、3の手法を取る。

一時テーブル

create temporary table を用いて作成する一時表は、セッション(トランザクション)の終わりで自動的に削除されるテーブルである。処理の中間データを一時的に保存し、複雑なクエリの性能改善や実行計画を安定させたいケースで効果的である。

主に以下のようなユースケースで用いる。

- 大量データのUpsertをする際に、一時テーブルへCOPY→insert into on conflict do updateの流れで高速化したい場合

- 画面検索条件に応じて、一時表にレコードを絞り込んだ駆動表を作り、検索性能の高速化や実行計画を安定化させる

推奨は以下の通り。

- 以下にある全ての条件を満たす場合に利用可能とする

- 一時テーブルを利用することで、処理性能が高速化する

- オンラインで利用し、バッチでは利用しない(バッチではスロークエリ時のSQLの実行計画などの再現に困るため)

- 該当のセッション(トランザクション)でのみ利用し、消えても問題ない

利用について以下の点に注意する。

- デフォルトではセッションの終了で、領域が開放されるので、常駐プロセス+コネクションプールしている場合、コネクション数とその最大容量まで、一時バッファ(temp_buffers)のメモリ領域を確保し続けるため、サイジングに注意する

- 一時テーブルを用いた後続のクエリがスロークエリになった際、一時テーブルのデータが消えているため性能調査の難易度が上がってしまう。実表に変える改修コストが存在するため(トランザクションIDなど一意となるカラムを追加するなど)、後々性能チューニングの発生を見込んでいる場合は、実表への切り替えを意識した対応を検討する

一時表はデフォルトの挙動で、セッション単位でデータが保持されるため、ON COMMIT DELETE ROWS でトランザクション終了時にDELETE(実体はTRUNCATE)することを推奨する。

-- 一時表の作成

CREATE TEMP TABLE IF NOT EXISTS tmp_usage ON COMMIT DELETE ROWS AS SELECT * FROM usage WHERE 0 = 1;一時表の替わりに実表を用いる場合、日付などでパーティション化を行い、カラムにUUIDや改廃のための日付カラムを追加し他のトランザクションからのデータ競合に注意する必要がある。これはDBの計算資源を余分に消費する上、パーティションメンテナンスの保守運用コストもかかるため、画面で利用されるテーブルにおいては実表で実現するのではなく、一時テーブルの利用を推奨する。

一方でバッチでは、スロークエリ時の性能調査時の再現の容易性を重視し、ワークテーブルを利用することを推奨する。

一時表的なワークテーブルを扱う場合は、以下の点に注意する

- ワークテーブルに駆動となるデータをインサートした場合、トランザクション未コミットの場合は統計上が更新されない。そのため、同一トランザクション内では実行計画が想定外になることがある

- 未コミットでもANALYZEで統計情報を更新できるが、1セッションでしかANALYZEを利用できないため、オンラインなど並列で動作させる必要がある場合は難しい

VIEW

VIEWは特定の列のフィルタリングや、複数の結合など複雑なSQLの簡略化に便利である。 作成/利用についてVIEWの共通ルールは以下とする。

推奨は以下の通り。

- ネストした宣言は禁止(VIEWやMVIEWを元に別のVIEWすることの禁止)

- カラム定義は必要最小限とする(FROM句の全カラムを定義しようとしない)

- (任意)VIEWで結合するテーブルに、適切なインデックスを作成する

- 定期的に棚卸しを実施し、どこにも利用されていないVIEWは削除する

- 3箇所以上(※各チームで具体的な値は書き換え推奨)から利用されている場合に限って作成を許容する

- PostgreSQL 9.3以降で、「更新可能VIEW」が使え、FROM句に1テーブルのみを指定するなどの条件を満たせば、VIEWに対してUPDATE/DELETEなどを実行できる。本ガイドラインでは各アプリケーションから発行されるSQLの解析観点などから、VIEWの更新は原則禁止とする。

- CREATE TEMPORARY VIEWを利用することで、そのセッションのみ有効なVIEWを作成できるが、本ガイドラインでは原則禁止とする。理由は以下である

- 発行したSQLが、スロークエリなどで検知されてもそれ単体で実行ができず、調査や性能チューニングのコストが上がるため

VIEWと実行計画

クエリプランナーはVIEWの定義を展開し、基になるテーブルに対して効率的な実行計画を生成するため、直接元テーブルを使用した場合と同様の条件でインデックスが使用された実行計画が作成される。言うまでもなく、MVIEWと異なりVIEW自体にインデックスは作成できないため、アクセスパターンに応じて元テーブルのインデックスを確認すること。

MVIEW

MVIEW(MATERIALIZED VIEW)は、VIEWと似ているが、SQLクエリの結果を物理的に保存する点が異なる。そのため、大量データの集計や複雑なクエリに対してキャッシュとして利用できる。

VIEWと共通する推奨は以下の通り。

- ネストした宣言は禁止(VIEWやMVIEWを元に別のMVIEWすることの禁止)

- カラム定義は必要最小限とする(FROM句の全カラムを定義しようとしない)

- (任意)MVIEWで結合するテーブルに、適切なインデックスを作成する

- 定期的に棚卸しを実施し、どこにも利用されていないMVIEWは削除する

MVIEW独自の推奨は以下の通り。

- MVIEWの利用は、元テーブルの更新についてMVIEWのデータ整合性が許容できること。また、アプリケーションの高速化に大きく寄与できる場合に限る

- MVIEWのリフレッシュ時刻/間隔は、テーブル一覧などの設計書に記載し、ドキュメント化を行う

- MVIEWはPostgreSQL 17時点では、全件リフレッシュしか対応していないため、元テーブルの更新で差分が出た場合の書き換えに時間がかかってしまう

- 増分ビューメンテナンスは開発コミュニティによって議論中である。参考: PostgreSQL のマテリアライズドビューを高速に最新化する:<コミュニティへの機能提案と拡張モジュール pg_ivm >

- メンテナンスウィンドウを確保できない場合、CONCURRENTLY オプションをつけることで、リフレッシュ中もSELECT可能とする。指定しない場合は、

ACCESS EXCLUSIVEロックを取得してしまう

MVIEWの増分ビューメンテナンスは、 pg_ivm 拡張を用いることで実現できる。本ガイドラインでの利用方針については、pg_ivm の動作検証が未実施につき、記載を割愛する。

| 対応状況(2024年10月時点) | 備考 | |

|---|---|---|

| Google Cloud SQL | ✔ | 2024.10.4から対応 |

| Amazon RDS | ー | |

| Amazon Aurora | ー | |

| Azure Database | ー |

MVIEWの代わりに、独自で実表としてサマリテーブルを利用すべきかどうか

実テーブルをTRUNCATE + INSERT SELECTすることで、REFRESH MATERIALIZED VIEW相当の振る舞いをさせることは可能である。

推奨は以下の通り。

- 実表ではなくMVIEWを利用することを推奨する

- TRUNCATEすることで、サマリテーブルが0件になってしまう余地があること(あるいはロックのために参照すら待たされること)

- トランザクション内でTRUNCATEを利用するか、別名でサマリテーブルを作成、トランザクション内のALTERで新旧を切り替えてしまえば上記を防ぐことが可能。ただし、テーブルのロックは取ってしまう

- DELETEを用いると余計なVACUUMでリソースを消費してしまうこと

- MVIEWというRDMSが正規に提供する機能を用いることで、設計意図を開発者に明確に伝えることができる(MVIEWであるためそのテーブルがアプリケーションから更新不可で、参照専用であることが伝えられる)

- なお、MVIEWもインデックスを作成可能であり、インデックス観点で実表を利用する理由にはならない。パーティションテーブル化はできないため、パーティションごとにデータを洗い替える必要がある場合は、実表にする必要がある

- TRUNCATEすることで、サマリテーブルが0件になってしまう余地があること(あるいはロックのために参照すら待たされること)

継承

PostgreSQLはテーブルの継承(5.10. 継承)が行え、以下のような特徴がある。

- 親テーブル上の検査制約と非NULL制約は、NO INHERIT句を指定しない限り、子テーブルに自動的に継承される

- 他の種類の制約(一意性制約、主キー、外部キー制約)は継承されない

- テーブルは1つ以上の親テーブルから継承可能で、列の和を取る

例えば、システム共通項目を定義したベーステーブルと、それを継承した受注テーブルなどの関係を作ることができる。

-- 基本のテーブル(システム共通の項目)

CREATE TABLE base_table (

created_at TIMESTAMP NOT NULL,

created_by VARCHAR(50) NOT NULL,

created_tx_id VARCHAR(50) NOT NULL,

updated_at TIMESTAMP NOT NULL,

updated_by VARCHAR(50) NOT NULL,

updated_tx_id VARCHAR(50) NOT NULL,

version INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL,

patch_id INTEGER,

patched_by VARCHAR(50)

);

-- 業務テーブル(base_table を継承)

CREATE TABLE orders (

id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

product_id BIGINT NOT NULL,

quantity INTEGER NOT NULL,

amount NUMERIC(10, 2) NOT NULL,

customer_id VARCHAR(50) NOT NULL

) INHERITS (base_table);推奨は以下の通り。

- テーブル間の継承は利用しない

- 継承を利用することでテーブル間の関係が複雑になるため

- レビューが難しくなるため

ナチュラルキー/サロゲートキー

ナチュラルキー(ビジネスキー)、サロゲートキー(代理キー)の主な特徴を下表にまとめる。

| 観点 | ナチュラルキー | サロゲートキー |

|---|---|---|

| 概要 | 業務上、一意となる項目の組合せを主キーとする | 連番やUUIDを採番し主キーとする |

| データモデルの表現力 | ✅️業務上の概念と一致させやすい | ⚠️ナチュラルキーにユニークインデックスを貼ることで代替だが、主キーだけでは業務データの把握が行いにくい |

| カラム数 | ✅️業務キーのみ | ⚠️サロゲートキー分が増える |

| 開発生産性 | ⚠️業務キー項目が多いとSQL条件句が冗長になりやすい | ✅️SQLがシンプルで生産性、品質を一定にしやすい |

| 業務キーのコード体系変更 | ❌️ PK更新となり性能課題になりやすい | ✅️サロゲートキーであれば回避できる |

| 業務キーの増減 | ❌️ 結合処理全般に条件追加 | ✅️影響を局所化できる |

推奨は以下の通り。

- トランテーブルはサロゲートキーを用いる

- 例えば受注テーブルで、「得意先コード+連番」でも一意性は担保できるが、受注IDをシーケンスやUUIDで採番する

- マスタテーブルは条件によってはナチュラルキー可だが、確信が持てない場合はサロゲートキーを採用する

- 業務キー自体の更新(M&Aやブランド再編などで商品コード体系を変えたいなど)の可能性がゼロではない場合、サロゲートキーを利用

- 2B、2C向けのアプリ開発で、試行錯誤を繰り返す仮説検証型のプロセスで開発しているなど、業務キーの増減が読めない場合は、サロゲートキーを利用

- 業務が安定しており、変更が発生しないと確信できる場合はナチュラルキーをPKとする。例えば、社員番号の再利用しない会社の社員マスタは、社員番号をPKとする

- 複数の事業部があり、それぞれで固有のナチュラルキー採番を採用している場合は、意図せぬ重複の可能性がある。部門コード、支社コードなどをすべてのテーブルに持たせて、そのキーとの複合主キーにするなどの対応が必要になる可能性がある。後述のマルチテナントについても参照のこと。

- 複合キーについては後述する

適用期間付きデータについて、サロゲートキーを用いるが複合主キーとしたい場合もある。

【例】

- 商品マスタ: 商品ID+適用終了日 で主キー

- 単価マスタ: 単価ID+適用終了日 で主キー

- 単価IDの代わりに、例えば「商品ID+取引先ID」を採用も可能だが、主キーの粒度が変わるような要件変更が発生する可能性がゼロでは無いとし、非推奨とする

推奨は以下の通り。

- 別テーブルサロゲートキー+適用終了日でPKを取ることができる場合も、フロントエンドからの扱いやすさを考慮し、一律別のサロゲートキーを払い出し、複合キーを用いない

- 商品マスタであれば、商品IDでPK。商品コード+適用終了日でユニークキー制約とする

サロゲートキーを採用してもナチュラルキーにユニークインデックスを作成できない場合がある

過去のISBNコードのように、ナチュラルキーの再利用がありえるケースは、ユニークインデックスを作成できないため、インデックスからUNIQUEオプションを外すしかない。

連番/UUID

連番はDBシーケンスにより採番され、シリアル型やIDENTITYカラムで利用される値のことを指す。UUIDは UUID v7(時刻順序を考慮したユニーク識別子)の利用を前提とする。UUID v1、 v4はDBMSによっては生成順とソート順の相関がなくパフォーマンスに影響(B-treeと相性が悪くインサート効率が低い。検索も直近データの参照が多いと考えられるため効率が悪いことが多いと推測できる)があるため、利用しない。

| 連番 | UUID v7 | |

|---|---|---|

| 概要 | シーケンスで採番する。CACHEオプションで高速化できるが順序不同となる | 発行されるIDが時系列順なので、UUIDv4に比べてパフォーマンスの改善が期待できる |

| キーの生成場所 | DB側で自動採番させる(シーケンスを明示的に指名して値を取得も可能) | アプリ側(Webフロントエンド/バックエンド)で生成可能。拡張を入れればDB側でも可能。ID生成がSPOFになってパフォーマンス状のネックになることがない |

| シャーディング との相性 | ⚠️良くない(採番を中央集権的に管理する必要がある) | ✅️DBMS側にアクセスせずにキーを確定させることができるため、シャーディングに使いやすい。X(元Twitter)のSnowflakeもID生成が1つのDBに集中しないように分散して作っても問題がないように作られたが、それと同様 |

| データサイズ | ✅️64ビット | ⚠️128ビット。0-fまでの文字表現で32文字、base64で22文字 |

| キーの予測性 | ⚠️ビジネス規模の推測ができてしまう懸念 | ✅️困難なためWeb URLに表示されても安全性が高い |

| 結論 | 単一DB(クラスター)前提では、連番が適している。ただし、URL要素への利用は懸念あり | シャーディング前提ではUUIDの利用が適している |

推奨は以下の通り。

- 単一DB(または単一DBクラスター)前提であれば、連番を用いる

- (将来的に)シャーディングを前提とするのであればUUID v7を利用

- もし、2B/2C向けのアプリケーションでインターネット公開する場合は、連番をURLに利用せず、検索用にpublic_idカラムを作成しユニークインデックスを作成、UUIDをBase64などで変換したキーを作成する

参考

共通カラム

データ調査/トラブルシューティング/データ移行などのシステム運用での利用を想定し、すべてのテーブルに共通のカラムを付与する。「システム共通カラム」 「お約束カラム」などと呼ばれることもあるが、ここでは「共通カラム」と呼称する。一律設定することで、システム運用の統制を取るとともに、テーブルの設計コストを抑えることができる。

項目として以下がある。命名はあくまで例示であり、各システムの命名方針に従うこと。lock_noだけは画面更新での排他制御で利用する目的だが、画面での操作を目的としない場合であっても、検討余地を減らすため一律付与する。

| 分類 | 項目名 | 論理名 | 作成 | 更新 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 作成 | created_at | 作成日時 | ✔ | ||

| created_by | 作成者 | ✔ | 画面操作の場合は、ログインユーザIDを登録する、バッチ起動の場合はcreated_pgm_cdと同値 | ||

| created_pgm_cd | 作成プログラムコード | ✔ | 機能やプログラムを一意に識別する値を登録する。 | ||

| created_tx_id | 作成トランザクションID | ✔ | アプリケーション側で採番された、Web APIやバッチ処理の呼び出しそれぞれで一意となるIDを登録する。 | ||

| 更新 | updated_at | 更新日時 | ✔ | ✔ | INSERT時にも登録 |

| updated_by | 更新者 | ✔ | ✔ | INSERT時にも登録 | |

| updated_pgm_cd | 更新プログラムコード | ✔ | ✔ | INSERT時にも登録 | |

| updated_tx_id | 更新トランザクションID | ✔ | ✔ | INSERT時にも登録 | |

| 排他制御 | lock_no | ロック番号 | ✔ | ✔ | INSERT時にも登録(デフォルト値: 1) |

| パッチ | patched_at | パッチ日時 | データパッチ作業がない限り、NULL値 | ||

| patched_by | パッチ実行者 | データパッチ作業がない限り、NULL値。 作業者が特定できる値を登録する。 | |||

| patched_id | パッチID | データパッチ作業がない限り、NULL値。 課題管理システムのチケット番号を登録する |

テーブル設計における、共通カラムは以下のルールを守る。

- 原則、全テーブルに付与する

- 追記のみ(更新がない)テーブルであっても、「更新」 「排他制御」 「パッチ」分類のカラムも付与する

- 一律的に付与することで、カラムが増えるという冗長性よりも、万が一アプリケーションやシステム運用で更新処理やデータパッチが行われた場合の記録漏れを防ぐことを優先し、ガバナンスを図るため

アプリケーションコードからの利用については以下のルールを守る。

- 共通カラムをアプリケーションロジックで利用(参照)しない

- (例1)商品マスタの、最終更新日、更新ユーザーIDといった表示項目に、共通カラムを利用しない。要件で必要な場合は、別途カラム定義する

- (例2)直近5営業日に変更があった商品を検索する際に、共通カラムを利用しない。要件で必要な場合は、別途カラムを定義する

- 作成日時、更新日時は

CURRENT_TIMESTAMPを利用せず、アプリケーションからプレースホルダーを用いてバインドする- created_at, updated_at についても単体テストの検証項目とすることで、 テスト品質を高めるため

- レコードを作成する場合は、created_xxx など作成系だけではなく、 updated_xxx など更新系の共通カラムも登録する

info updated_at や updated_by くらいは画面表示に利用してもよいのは?

最終更新日時、最終更新といった項目を、画面表示するユースケースは多く、item_updated_at、 item_updated_by などアプリケーションカラムを追加することで設計上の冗長さを感じることが多い。 そのため、updated_at、 updated_by だけであれば、共通カラムのアプリケーション利用を許容しても良いのでは? という意見もあるが、以下の観点で非推奨としている。

- 共通カラムに複数の意味を持たせない(システム運用で利用する以外の意味を持たせない)

- 異なる設計上のライフサイクルである項目を混ぜない(共通カラムは不変的、業務カラムは業務要件の変更で可変)

共通カラムを画面などアプリケーションで利用すると、例えば以下のようなバッドケースがありえる。

- 画面要件で、ユーザー操作に限った最終更新日時にしたい(バッチ処理の変更は無視したい)といった変更があると、対応できない(項目追加+データ移行+アプリ改修が発生する)

- 画面要件で、最終的に操作した更新ユーザーIDではなく、何かしらの業務における申請ユーザーIDにしたいといった変更があると、対応できない(項目追加+データ移行+アプリ改修が発生する)

また、当初限定した共通カラムの利用が、徐々に別の共通カラムにも広がってしまいガバナンスの欠如に繋がるため、一律利用を禁止とする。

データパッチを行う際の共通カラムの更新ルール

共通カラムのうち、patched_at, patched_by, patched_id のみを更新し、updated_xxx、revision などは更新しないようにする。

データパッチ操作とシステムによる操作を分離し、データパッチ操作によりシステム側の証跡を残すようにするためである。

作成者/更新者、プログラムコード、トランザクションIDについての注意

本ガイドラインで想定する共通カラムは列数が多く、データ容量も大きくなってしまう傾向があるため、登録/更新性能が低下する懸念がある。

そのため、共通カラムで利用する値は、なるべく短い項目長にすることが望ましい。良くない例として、プログラムコードを、「機能ID_IF連携先コード_データ種別_ファイル名」など100文字を超える値としてしまう例がある。運用上便利かもしれないが、DB観点では好ましくないため必要最低限にすること。トランザクションIDもUUIDを想定しているが、より短い桁数での採番することが望ましい。

チューニング観点での共通カラムの取り外し

先述の通り、シビアに性能が求められるワークロードの場合、共通カラムのオーバーヘッドが大きくなる。例えば、追記だけで更新が存在しないワークテーブルへの書き込みを最適化したい場合、必要に応じて更新部分の共通カラムを取り除くことも考えられる。本ガイドラインとして、なるべく一律共通カラムを付与することで設計余地を減らすことを重視するが、性能などどうしても超えなければならない課題がある場合は、状況に応じて共通カラムをなくすという判断を否定する訳では無い

テーブル論理設計

スナップショット属性

受注時に、商品の単価を商品マスタから受注明細にコピーする場合がある。この振り下ろされたカラムを、スナップショット属性と呼ぶ。スナップショット属性を用いることで、マスタ変更などで契約時と異なった値になった場合でも正しく当時の記録を残すことができる。

推奨は以下の通り。

- 「商品単価」とそのままの名称にせず、「受注商品単価」といったように、別名にする

参考

正規化 | I/F設計ガイドライン にもスナップショット属性についての記載がある。

導出属性

導出属性とは同じテーブルの中で、「その値が他のカラムから計算可能である」値のことを指す。例えば受注テーブルの合計金額は {単価×数量} から導くことができるため、導出属性である。導出属性について下表で特徴をまとめる。

| 導出属性の利用 | 参照時に動的に計算 | |

|---|---|---|

| データ使用量 | ⚠️不利である | ✅️カラム追加無しで済む |

| 登録/更新性能 | ⚠️ | ✅️影響無し |

| 検索性能 | ✅️キャッシュの役割 | ⚠️参照の毎に計算コストが掛かる |

| ビジネスロジックの管理 | ✅️登録/更新時に寄せることができる | ⚠️複数の参照があった場合、計算ロジックが複数クエリに記載する懸念がある |

| 設計意図の明確化 | ❓️ | ー |

| データサイエンティストへの連携性 | ✅️分析しやすい | ⚠️計算ロジックは自明でない場合や、仕様変更があった場合に大変 |

推奨は以下の通り。

- 導出属性は以下の条件の場合に作成する方針とする

- 画面、帳票上に表示される項目であり、重要な意味をもつ価格などのカラム

- その値を出すための計算が複雑なビジネスロジックがあり、データサイエンティスト視点で、別カラムに振り下ろしておいた方が好ましいケース

boolean型を別の型にできないか考える

例えば、boolean 型の is_verified ではなく timestamp with time zone 型の verified_atを用いることで、確認有無に加えて確認した時間も同時に保持できる。

推奨は以下の通り。

- できるかぎり

boolean型を避け、別の型で表現できないか検討する

| 検討パターン | Before例 | After例 |

|---|---|---|

| (1)boolean型を日時型に | is_verified | verified_at(nullable, timestamp with time zone) |

| (2)boolean型を区分値に | is_completed | status(varchar型、デフォルト値を未処理0などにする) |

| (3)boolean型を数値型に | has_comments | comment_count(integer型) |

注意として、(3)のパターンはコメント追加の度に comment_count を更新する必要があり、has_commentsより更新処理の負荷が上がるトレードオフがある。

業務日付管理

システム日付とは別に業務日付を管理することで、業務運用の正確性を向上させ、システム全体の柔軟性と信頼性を高めることができる。

業務日付管理には以下の目的/メリットが存在する。

- 店舗の営業時間が26時などの場合に、コンピューターの持つ日付(システム日付)とずれた営業日単位で登録/集計を可能とするため

- 日をまたぐバッチ処理や画面操作(システムメンテナンスなどを想定)に対して、データ整合性を保ちやすくなる

- 障害調査や結合テスト/負荷検証などで、特定の日付におけるテストを再現しやすくできる

推奨は以下の通り。

- バッチ処理/オンライン処理ともに、業務日付を利用する

- オンライン開局中に、前日のバッチ処理のリカバリーを可能するため、オンライン用とバッチ用で業務日付を分離できる定義が望ましい

- システムがマイクロサービスで構成されている場合は、各マイクロサービス単位(≒DB単位)で管理する

- モジュラモノリス構成の場合、各サブシステムで業務日付を保持するかどうかは、業務要件に応じて設計する。将来的にマイクロサービスへの切り出しの可能性が高い場合は、最初からサブシステム単位で業務日付を保持する

- 業務日付はパーティションキーなどに利用される

- システム日付はシステム共通項目の作成日時や、受注日時など、実際に生成されたシステム日時を登録する場合に利用する

- そのため、業務日付と受注日時の日付ズレがありえる

- 業務日付は、業務日付管理テーブルに登録する

- 業務日付管理テーブルの更新は、ジョブワークフローエンジン上で適切なバッチ処理により自動化する

- 例えば、バッチ処理であればその業務日付内に終わらせるバッチ処理終了後に、日替わりジョブを呼び出す。オンライン業務日付は、閉局があれば閉局のタイミングで呼び出す

- 複数システム間連携では各サブシステムが同一業務日付でのDB操作を行えるように、最上流のシステムで業務日付を取得し、サブシステム連携時に引数でこの業務日付を渡して持ち回るようにする。最上位システムでは業務日付管理テーブルとのJOINは許可するが、サブシステムでは引数で渡されたものを正として利用する。

以下のような場合は、業務日付を利用しなくても良い。

- 複雑なバッチ処理が存在しない、シンプルなアプリ

- パーティションテーブルが存在しないか、あってもデータ量がごく限定的なアプリ

業務日付管理テーブルの例を以下に記載する。サブシステム単位の制御が必要な場合は、これにサブシステムコードなどをキーに追加する。

CREATE TABLE m_biz_date (

id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,

biz_date DATE NOT NULL COMMENT '業務日付',

category VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'バッチまたはオンライン',

UNIQUE (biz_date, category)

) COMMENT='業務日付管理テーブル';適用期間付きデータ

以下のように、開始日(start_date)/終了日(end_date)付きのテーブルを、適用期間付きテーブルと呼ぶ。

CREATE TABLE unit_price (

unit_price_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

item_id VARCHAR(50) NOT NULL,

unit_price NUMERIC(10, 2) NOT NULL,

start_date DATE NOT NULL,

end_date DATE NOT NULL,

CONSTRAINT unique_item_end_date UNIQUE (item_id, end_date),

EXCLUDE USING gist (

item_id WITH =,

daterange(start_date, end_date, '[]') WITH &&

)

);例えばインフレで仕入れコストが上がった結果、来月からの販売単価を変更することは良く起こり得る。そういった場合に、開始日/終了日を設定することで期間を表現して対応する。なお、開始日/終了日の条件で指定する日付に何を指定するかは業務要件で整理する(例えば、システム日付ではなく、受注日/出荷予定日にするかなど)。

推奨は以下の通り。

- サロゲートキーをPKとする

- 一意制約には、start_dateではなく、end_dateを指定する。これにより最新のレコード取得をインデックスアクセス可能とする

- 排他制約を設定し、期間の重なりを防ぐ(重なりの漏れは防げないので注意)

- 適用開始日の最小は、

0001-01-01を、 最大は9999-12-31を指定する(これにより、開始日/終了日はNOT NULL制約を付ける) - 適用開始日/終了日の代わりに範囲型(tsrangeなど)を適用できるが、使用しない

例えば、以下のようなデータとなる。

unit_price_id | item_id | unit_price | start_date | end_date

---------------+---------+------------+------------+------------

3 | 301 | 100.00 | 0001-01-01 | 2022-12-31

4 | 301 | 150.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31

5 | 301 | 200.00 | 2024-01-01 | 9999-12-310001-01-01 / 9999-12-31 の代わりに infinity / -infinity の利用する方が良いのではないか?

infinity および -infinity は、期間の開始・終了が無期限であることを明確に表現でき、SQLレベルでの期間演算も扱いやすいメリットがある。

しかし、以下の点に注意する必要がある。

- アプリケーションでの互換性

- JavaやGoの標準ライブラリでは

infinityを直接表現できず、ドライバーの拡張クラスなどを利用するか、infinityをLocalDate.MAXなどの定数に変換する処理が必要となる - uroboroSQLではResultSetの拡張ポイントが用意されているため、問題なく扱えるが、利用しているライブラリによっては、

infinityが扱いにくい可能性がある

- JavaやGoの標準ライブラリでは

- DBの移植性

infinityはPostgreSQL固有の機能であり、別のDBMSへの移植性は低下する

- データ基盤/他システムへの連携の手間

- Redshift、BigQuery、Snowflakeなど主要なクラウドDWHは、

infinityという概念を持たないため、データ連携時には変換処理が必要となる

- Redshift、BigQuery、Snowflakeなど主要なクラウドDWHは、

- ゼロETLとの相性

- ゼロETLはAurora や RDSから Redshift へ、ETL パイプラインを構築せずにデータを複製する仕組みであるが、

infinityには対応していない

- ゼロETLはAurora や RDSから Redshift へ、ETL パイプラインを構築せずにデータを複製する仕組みであるが、

特にデータ基盤や他システムへの連携までを考慮すると、 0001-01-01 や 9999-12-31 で表現した方が利便性が高く堅牢であると言える。そのため、特別な理由がない限りは infinity を利用しないことを推奨する。

参考

世代管理

ここでいう世代とは、適用期間付きデータとは別の概念で、更新した値の過去バージョンを参照可能にすることを指す。例えば、単価マスタの例では下表における、2023-01-01 ~ 2023-12-31の単価を150円から160円に更新した時に、過去バージョンを参照できるようにすることを指す。バージョン管理/履歴管理とも呼ぶことがあるが、適用期間付データも履歴と呼ぶことがあり混在しやすいので、本紙では「世代」と呼称する。また、本紙では世代管理の対象を「マスタ」のみに絞って記述する。

適用期間付きデータかつ、世代管理が必要な場合の例を上げる。

| 商品コード | 単価 | 開始日 | 終了日 | 世代番号 |

|---|---|---|---|---|

| 301 | 100 | -inifinity | 2022-12-31 | 1 |

| 301 | 150 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |

| 301 | 160 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2(最新) |

| 301 | 200 | 2024-01-01 | inifinity | 1 |

実現方法として、主に2方式がある。

| (1)単一テーブルで世代番号管理 | (2)履歴テーブル管理 | |

|---|---|---|

| 概要 | 同一テーブルに過去世代のレコ-ドも保持する方法。過去の世代も同時にアクセスするユースケースが多い場合には直感的 | メインのテーブルには、最新世代のみ保持し、履歴テーブル側に過去世代を持つ。履歴テーブルは追記オンリー |

| 排他制約 | ⚠️排他制約を貼りにくい(is_latestなどのカラム追加などの工夫) | ✅️メインのテーブルに対しては問題無し |

| 最新版の取得 | ⚠️不利(最新版に最新フラグを付与する方式もある) | ✅️有利 |

| 過去世代含めた取得 | ✅️過去世代を含めて一覧表示するような要件がある場合でも、単一テーブルへアクセスすればいいだけであり、比較的クエリが簡易 | ⚠️過去世代を含めて一覧表示するような要件がある場合、メインのテーブルへのアクセスと履歴テーブルへのアクセスをunionで書く必要があり、単一テーブルパターンと比較してクエリが複雑化する |

| 改廃 | ✅️通常、マスタは改廃しないため影響なし | ✅️通常、マスタは改廃しないため影響なし |

| テーブル定義変更 | ✅️一つのテーブルのみにDDLを反映すれば良い | ⚠️メインテーブルと履歴テーブルの同期を取る必要があり、DDL反映の手間がかかる。 |

| その他 | is_latestカラムを追加する場合、INSERTと同時にUPDATEが必要 | 追加情報を振り下ろしやすい |

推奨は以下の通り

- 排他制約による整合性担保しやすい、(2)の履歴テーブル管理を推奨

単一テーブルパターンにおける性能考慮

世代管理対象がマスタの場合、そこまで多くのデータ件数が見込まれないケースも多くある。 そういった場合、クエリ性能や改廃の考慮優先順位は高く置かず、単一テーブルパターンを選択する余地は十分にありえる。

履歴テーブル側の更新方法は以下の2種類が考えられるが、アプリケーション側での操作を推奨する。

- 同一トランザクションかつアプリケーションで登録

- 履歴テーブルとトランテーブルを同時更新する

- アプリケーション側で実施、履歴テーブルも単体テストの検証対象

- トリガー

- トリガーの使用は非推奨

単一テーブルで世代管理番号の排他制約

以下のように、最新世代のレコードのみis_latest=trueとするようなテーブル定義をすれば、排他制御もis_latest=true のときの部分インデックスで実現できる。

CREATE TABLE unit_price (

unit_price_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

item_id VARCHAR(50) NOT NULL,

unit_price NUMERIC(10, 2) NOT NULL,

start_date DATE NOT NULL,

end_date DATE NOT NULL,

version INT NOT NULL,

is_latest BOOLEAN NOT NULL,

EXCLUDE USING GIST (

item_id WITH =,

tsrange(start_date, end_date) WITH &&

) WHERE (is_latest),

CONSTRAINT unique_item_version_start_date UNIQUE (item_id, start_date, version)

);一方で、同一item_id、start_dateで複数のis_latest=trueレコードを防ぐことが制約上できず、テーブル定義としてやや複雑度が上がるため、適用期間と世代管理はテーブルを分離することで役割を分けることを本ガイドラインでは推奨している。

論理削除

論理削除フラグは、SQLアンチパターン「とりあえず削除フラグ」にあるように避けることが一般的に推奨される。本ガイドラインでも同じ立場である。よく言及されるように、以下のような不都合がある。

- クエリの条件にdeleted_flg が増えることとなり、可読性/保守性が低下

- 性能劣化の懸念

- 一意制約など整合性を維持しにくくなる

論理削除したい場合は、以下の流れで検討を実施する。

- 論理削除ではなく、より業務的に意味をなすカラム名に設計する。例えば以下のようなカラムにすることが考えられる

- 社員マスタにおいて、「退職フラグ」

- メッセージ通知トランにおいて、「既読フラグ」

- キャンペーントランにおいて、「有効期間切れフラグ」

- 商品マスタにおいて、「廃盤フラグ」

- 承認依頼において「ステータス区分」

- 本当に削除する要件の場合

- 物理削除(DELETE)を行い、必要に応じてアーカイブテーブルにINSERTする

- アーカイブするかどうかの是非は、削除データの復元要件(誤操作時の救済)や、ユーザーが監査などの目的で削除データを参照する可能性の有無に依存する。ECなどでユーザーの解約にともなう削除は、GDPRなど法律やビジネス上の要求でアーカイブ無しでの物理削除が求められるケースもある

参考

クライアント管理

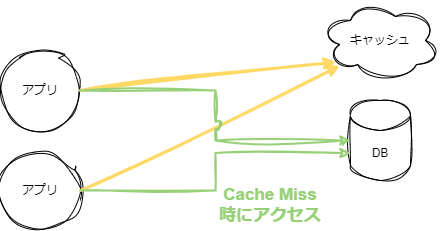

コネクションプール

コネクションプールは、DBとの接続をあらかじめ確保しておき、それを再利用する仕組みである。Webサーバーなど常駐型のアプリケーションがDBに接続する際、毎回新しい接続を確立するのではなく、プールから既存の接続を取得して使用することで、コネクション生成時の負荷を軽減し、応答時間を短縮できる。

コネクションプールの設定値を決定する際には、アプリケーションの特性やDBの負荷状況などを考慮して設定する必要がある。最終的には本番相当のシナリオで性能試験を行ったうえで設定値の妥当性を担保することが望ましい。

| 項目 | 推奨 |

|---|---|

| 最小アイドル数 | コネクションプールのアイドル状態で保持する接続数を設定する。通常のリクエスト量に対して対応できる接続数を最低限として設定する |

| 最大接続数 | コネクションプールが確保できる最大の接続。ピーク時にも耐えられる接続数を設定する。過度に大きな値はDBそのものに影響を及ぼすため、避ける |

| 最大待機時間 | コネクションプールから接続を取得する際に、接続が空くまでの最大待機時間を設定する |

| 最大寿命 | コネクションプールに生存する最大時間。 定期的にコネクションを破棄することで、意図せず不安定になったコネクションを取り除き、自律的な復旧が可能になる。必須で設定する |

なお、プロセスが短命なバッチ処理の場合は、利用するDBアクセスが通常1つであるため、アプリケーションでコネクションプールを利用しないほうが効率的である。小さなバッチ処理が大量に起動するような場合は、RDSプロキシのようにミドルウェア側にコネクションプールを持たせることも検討する。

O/Rマッパ

O/Rマッパ(Object-Relational Mapping)はプログラミング言語のオブジェクトとDBテーブルを対応付ける仕組みで、これを用いることで以下のメリットがある。

- SQLを書かずに済む

- 画面から複数の検索条件を指定できる場合に、サーバー上で動的にクエリを作成しやすい

推奨は以下の通り。

- SQLを記載しないタイプのO/Rマッパ(クエリビルダー)は利用しない

- クエリ結果をその言語のオブジェクトなどにマッピングするライブラリの利用は問題ない

- 動的なクエリ作成は、2Way-SQLの利用を推奨する

- バッチなど、動的なクエリを作成する必要がない場合は、sqlc などSQLを解析してコードを生成できるツールの利用を推奨する

理由は以下の通り。

- スロークエリが発生した場合に、O/Rマッパを利用しているとDBAなど必ずしもその言語/フレームワークに精通しているとは限らない専門家が、チューニングを実施しにくい

- O/Rマッパの関連テーブルの扱いでトラブルになった時に検知しにくい。そういった機能の有無を調査する必要がある。一口にO/Rマッパといっても、期待値がメンバーで揺れやすい

- コードレビュー時にレビュアーが、O/Rマッパの発行したクエリを確認しにくい

- ヒント句による実行計画の制御が行いにくい

単一テーブル操作のSELECT/INSERTなどの操作は許容したい?

SQLで結合しないSELECT/INSERTなどの操作は許容したいという声も多いが、以下の観点から許容しない。

- 単一テーブル操作が、SQL/O/Rマッパでの実装が揺れる可能性がある。揺れさせない場合、単一テーブル時はO/Rマッパの使用を強制することになり開発ルールが増える

- 将来的なのDB切り替えを伴うリプレイスでの、SQL自動変換対象のスコープを絞るため

- 実装方針を寄せない場合、影響度調査などのコストがあがる(静的解析などの手間も)ため、許容できない

- 例えば、どのアプリケーションが、どのテーブル×カラムを利用しているか調査したい場面も多い。実装方針が統一されているとLinterだけではなく、こういった解析ツールの手間も減る

- 単一テーブル操作がO/Rマッパ実装を許容した場合、保守運用フェーズなど、プロジェクトライフサイクルの最後までテーブル結合が必要になったタイミングでSQLにリライトすることが守られるかと言うと疑問であるため

SQLチューニング方針

SQLの書き方は https://future-architect.github.io/coding-standards/documents/forSQL/ に準じる。

ヒント句については以下の方針とする。

- 開発時に全クエリに記載せず、原則プランナーが作成する実行計画に委ねる

- もし、実行計画が何かしらの理由で想定通りにならない、安定しないなどの理由で固定化したい場合に限り、ヒント句、後述のSET、WITH句(CTE(Common Table Expressions)によるクエリの書き換え)で固定化する

理由は以下の通り。

- ヒント句を知ったばかりの時は、できる限りヒント句による調整を行いたくなってしまうが、SQLクエリの保守運用性が低下するため

- なぜそのヒント句を付けたか、引き継ぎされたメンバーが混乱する

- クエリ改修時に、ヒント句と整合性を保つことが難しいため

ヒント句を記載したが上手く効かない場合は、SETでのパラメータ調整をしたくなる場合がある。例えば、Nested Loop Joinに限定したい場合に、マージジョイン、ハッシュジョインの無効化できる。書き方としては、SETで実行時パラメータとして渡すか、SQLでの記載の3種類が存在する。本ガイドラインでは3を推奨する。

| 手法 | 例 | 説明 |

|---|---|---|

| 1.アプリからSET LOCAL呼び出し | SET LOCAL enable_mergejoin = off; SET LOCAL enable_hashjoin = off; | SQLクエリチューニング時に調整しにくい。 |

| 2.SQL中でSET LOCAL | SET LOCAL enable_mergejoin = off; SET LOCAL enable_hashjoin = off; SELECT xxx FROM (省略) | SQLクエリチューニングでは問題ないが、コード生成などツール面でハマる可能性がある |

| 3.SQLヒント句上に記載 ☆推奨 | /_+ Set(enable_mergejoin off) Set(enable_hashjoin off) Leading((a b)) NestLoop(a b) _/ SELECT xxx FROM (省略) | SQLクエリチューニングに適し、ツール面でハマる可能性が低い(SQLコメントとして解釈されるため) |

参考

海外対応

国際化

国際化対応アプリケーションを実装する場合は多言語化がどのレベルで必要なのかを考慮する必要がある。また、アプリケーション内部でのみ対応すればよいのか、データも多言語化が必要なのかを考える必要がある。

例えば、ユーザーインタフェースなどの多言語化だけであれば、アプリケーションにi18nのビューライブラリを利用してメッセージの切り替えだけ実装すれば対応でき、DBへの変更は不要。

商品マスタなどで最終的なアプリケーションユーザーに表示される商品名、説明文がマスタに入っている場合は対応が必要だが、もし次のような対応が可能であればDB上の対応は不要。

- アメリカ向け、日本向け、中国向けなど、動作する場所ごとにDBインスタンスが完全に分かれており、各国のサービスは単一の言語のみをサポートする場合

- 同一DBインスタンスであるが、英語圏向け商品、日本語圏向け商品を(実態は同一であっても)別の商品として登録する場合

ただし、これらの場合も商品マスタを上流のシステムから取り込むときに、必要なラベル情報を選択して取り込むなどの対応は必要となる。

1つのDBで複数言語に対応し、自由に切り替えられるようにする(日本語でも英語でも同一エンティティの商品にアクセスする必要がある)場合は、表示ラベルマスタなどのテーブルを定義し、元のマスタテーブルから表示用のラベル情報を正規化して分離し、フロントエンドに返すときに結合して返す。

表示言語の選択はWebアプリケーションの場合は、 Accept-Languageヘッダーフィールドの言語を使うことで対応できるが、非同期処理の通知メール送信などがある場合は、必要なタイミングで情報が得られないため、ユーザーマスタに利用したい言語を持たせる必要がある。あるいは、対応する言語数が2つ程度であれば、日本語・英語併記のメール文面にしてしまうことも可能。

タイムゾーン管理

オライリーから出版されている「ソフトウェア設計のトレードオフと誤り」によると、時間を持つ情報があるシステムは時刻情報とともに、その時のアクションを行ったユーザーのタイムゾーン情報を持つべきと紹介している。

例えば、8:00に商品購入したとして、UTCに変換してDBに登録してしまうと、もし夏時間が始まってからそのログを見た時に、9:00と出てしまうことになる。ユーザーの感覚は「そのときの時計の時刻」が正であるため、結果の改ざんに見えてしまう問題が発生する。

PostgreSQLのタイムゾーン付きのタイムスタンプのデータは、内部的にUTCに変換してしまうため、この用途では使えないため、このフィールドとは別にタイムゾーン情報を持たせる必要がある。

下記のテーブル例では、購入日時(purchased_at)をアプリ側でUTCに変換後、utc_offsetを用いて購入時のタイムゾーン(オフセット)で復元してユーザーに表示する必要がある。

-- 商品購入履歴テーブル

CREATE TABLE hist_purchase (

purchase_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

item_id BIGINT NOT NULL, -- 商品ID

quantity INT NOT NULL, -- 購入数

unit_price NUMERIC(10, 2) NOT NULL, -- 単価

purchased_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, -- UTC時間で保存

utc_offset INTERVAL NOT NULL -- UTCオフセット(-08:00 などの情報)

);夏時間は廃止方向なので、厳密に対応しない、というのもビジネス判断として可能性がある。その場合はUTCに変換して、ブラウザなどの表示側でローカル時間に変換する方法で十分である。また、バッチ処理の時間をどのタイムゾーンの0:00でやるか、というロジックが必要になった場合、サーバーが仕向け地ごとに立っているのでなければ、ユーザーごとのタイムゾーン情報をユーザーマスタに追加する必要がある。ただし、現在はソーシャルゲーム等ではUTCの時刻を扱って地域差を考慮しないケースも増えてきているため、用途によっては不要である。

マルチテナント

B2Bサービス開発においては、通常マルチテナント設計を求められる。基本的にはテナント間のデータを分離する必要があり、あるテナントが別のデータにアクセス可能な状態になりえることは許容できない。

テナント分離設計

大きな設計ポイントとして、どの粒度でテナントを分離するかがある。主に以下の4パターンが存在する。

| 分類 | No | 方式 |

|---|---|---|

| サイロモデル | 1 | テナントをインスタンスで分離 |

| ブリッジモデル | 2 | テナントをDBで分離 |

| 3 | テナントをスキーマで分離 | |

| プールモデル | 4 | テナントを単一テーブルで管理しRow Level Security(RLS)で分離 |

MySQLやSQLiteの場合はスキーマが存在しない

他RDBMSではスキーマ分離の設計案が転用ができない可能性がある。また、MySQLは2025年5月時点ではRLSをサポートしていない。

| 分類 | 観点 | インスタンス分割 | DB分割 | スキーマ分割 | RLS分離 |

|---|---|---|---|---|---|

| リソース | ノイジーネイバー対策 | ✅️ | ❌️コネクション数制御 | ❌️弱い。DBユーザー共有 | ❌️弱い。DBユーザー共有 |

| リソースの平準化 (費用最適化) | ❌️完全分離 | ✅️同一インスタンスで平準化できるため | ✅️同一インスタンスで平準化できるため | ✅️同一インスタンスで平準化できるため | |

| 性能 | コネクションプール共有 | ❌️テナントごとに異なるコネクション | ❌️DB単位にコネクションを作成するため | ✅️SET LOCAL ROLEでテナント単位にロールを切り替えた前提 | ✅️current_setting()などからテナントIDを指定する方式ならば |

| セキュリティ | 権限の分離性 | ✅️ | ✅️ | ⚠️きちんと制御すれば | ⚠️きちんと制御すれば |

| アプリユーザ権限 | ー | ー | ⚠️SET ROLE 権限が追加 | ー | |

| 拡張性 | リソースの柔軟性 | ✅️特定のテナントのみ増強可能 | ⚠️しにくい | ⚠️しにくい | ⚠️しにくい |

| スケールアウト | ✅️最初からスケールアウト済み | ✅️ シャーディングで対応可能 | ✅️ シャーディングで対応可能 | ✅️ シャーディングで対応可能 | |

| テナントグループの設計コスト | ✅️無し | ⚠️あり | ⚠️あり | ⚠️あり | |

| 保守運用 | DB拡張 | ⚠️pg_hintなどの拡張機能もDB単位でセットアップが必要 | ⚠️pg_hintなど拡張機能はDB単位で設定が必要 | ✅️ | ✅️ |

| アップグレード粒度 | ✅テナント単位 | ⚠️複数テナントまとめて対応 | ⚠️複数テナントまとめて対応 | ⚠️複数テナントまとめて対応 | |

| マスタ配信コスト | ❌️テナント毎に連携 | ❌️テナント毎に連携 | ✅️共有用のスキーマを参照することが可能 | ✅️ | |

| スキーマ管理コスト | ❌️テナント毎に適用 | ❌️テナント毎に適用 | ⚠️テナント毎。スキーマ共有で緩和可能 | ✅️ERD変更が少なくて済む | |

| 可用性 | 性能監視 | ⚠️ | ⚠️pg_stat_activityなどのカタログはDB単位のため、横断検索が不可 | ✅️ | ✅️ |

| バックアップ | ✅️テナント単位 | ⚠️インスタンス単位なので、複数テナントが混ざる | ⚠️インスタンス単位なので、複数テナントが混ざる | ⚠️インスタンス単位なので、複数テナントが混ざる |

スキーマ分離の方式についての補足

マルチテナントにおいては以下のように3つの分離パターンが考えられる。

| 観点 | 1.スキーマ単位でDBユーザー | 2.単一ユーザー+search_pathで切り替え | 3.単一ユーザー+SET ROLEで切り替え |

|---|---|---|---|

| 概要 | テナント毎にスキーマで分離、それぞれのDBユーザーを作成。DB接続時に切り替え | DBユーザーは各テナントで共有し、接続後にSET search_path TO tenant_1; といった形で切り替え | DBユーザーは各テナントで共有し、SET LOCAL ROLE tenant_1; で切り替え |

| セキュリティの分離性 | ✅️ | ⚠️スキーマ指定で他テナントのデータが参照可 | ✅️最初にSET ROLEすることで厳密な制御が可能 |

| コネクションプール | ❌️テナント単位で作る必要 | ✅️複数テナントで共有可能 | ✅️複数テナントで共有可能 |

もっともバランスが取れた「3.単一ユーザー+SET ROLE」の方式を採用する。

ノイジーネイバー問題に対するリソース制限

アプリケーション側で、テナント毎に適切なRate Limitをかけることで、間接的にDB負荷を平準化させることも同時に検討する。

なお、コネクションプールせずに、DB接続の都度コネクション接続する方式であれば、DBユーザーを共有してもテナントごとにコネクション数による制限も可能だが、コネクション作成コストはPostgreSQL 17時点では重い処理のため考慮していない。

RDSプロキシの利用

アプリケーション側で都度コネクションを張る方式を利用すると、DBサーバー側の負荷が高いと考えられる。その場合、RDSプロキシを導入することで緩和は可能。アプリケーションとRDSプロキシ間は都度コネクションを張るが、RDSプロキシとDBサーバー間はコネクションプールされた状態であるためである。各プロキシは最大200まで接続先を持てるため、仮にテナント数が2000であれば、RDSプロキシは最低でも10必要となる。この場合、あるテナントに接続するときにどのRDSプロキシを経由するかは、アプリケーション側で機械的に振り分けるようにする。

推奨は以下の通り。

- 費用の許容度が高く、ノイジーネイバーの問題をゼロにする強い制約があればインスタンス分離する(しかない)

- テナント数が多大であれば、スキーマ適用コストを抑えるためにRLSを採用する

あるテナントのみ独自カラムを追加することは非推奨

あるテナントのみトライアル機能を提供することはありえるが、最終的にはテナント間で、スキーマに差は発生させるべきではない。保守運用観点からスキーマに亜種を生じさせないようにする。

参考

サイロモデル、ブリッジモデル、プールモデルは、AWS でのマルチテナントストレージモデルの構築 の「SaaS パーティション分割モデル」章にある用語を用いている。

マルチテナントのシャーディング

テナント分離方式に、「インスタンス分割」以外の3つの方式を採用した場合、テナント数の規模によってはDBシャーディングが必要になってくる。この場合はどのような粒度でテナントを相乗り/分割するかによって、リソースの効率性を上げ、ノイジーネイバー問題を抑えることが可能となる。

テナントの振り分けは、パーティションと同じようにハッシュ、IDの範囲などの方式が考えられる。

以下のような設計案が考えられる。

| 設計案 | 1.テナントIDハッシュ/範囲 | 2.大口のみ分離+残りは設計1 |

|---|---|---|

| 概要 | 機械的にハッシュで振り分け。各テナントでリソースの偏りが大きくない場合に有効 | 大口顧客のみDBを分離し、小口顧客はDB共有で対応 |

| ノイジーネイバー対策 | 確実ではないが平準化される | 特定の大口顧客を分離するため、リスクが多少軽減 |

| 設計コスト | ✅️機械的に対応可能 | ⚠️何をもって大口顧客とするか定義が曖昧かつ、顧客のサービス利用実体の変化追随が大変 |

| アップグレード運用 | 各テナントを意識せず、各DBノード単位で実施 | 大口のみリリース時期をずらすなど個別調整が可能 |

推奨は以下の通り。

- 基本的にはテナント毎に区別せず、テナントIDを用いての機械的にシャーディングを行う

- あるテナントのみが非常に大きいなどで機械的なシャーディングが不可な場合のみ、特殊ロジックを入れる

排他制御

排他制御とは、複数のトランザクションが同時に同じデータにアクセスする際に、データの一貫性や整合性を保つための制御方法のことを指し、データの競合や不整合を防ぐことを目的とする。

トランザクション分離レベル

トランザクションの分離レベルは、標準SQLでは下表で規定されている。

| 分離レベル | 説明 | 補足 |

|---|---|---|

| READ UNCOMMITTED | 未コミットの変更を読み取る可能性 | PostgreSQLでは利用不可 |

| READ COMMITTED | コミット済みの変更のみを読み取る。 | デフォルト |

| REPEATABLE READ | トランザクション開始〜終了 まで一貫した読み取りが保証される。ファントムリードは防げない | |

| SERIALIZABLE | トランザクションは完全にシリアル化され、同時に実行された複数のトランザクションが順序づけられるかのように扱われ、一貫性が最も保証される。 |

推奨は以下の通り。

- PostgreSQLデフォルトである「READ COMMITTED」で動作させる

- 理由1: SELECT FOR UPDATEで排他ロックを取ることで、業務処理で必要な整合性を守ることができる

- 理由2: PostgreSQLでは「REPEATABLE READ」以上のレベルにすると、MySQL よりも積極的・予防的に競合エラーを起こすようになっているため

「REPEATABLE READ」を利用する方針としては以下のいずれかの条件に一致する場合とする。

- 条件1: WHERE 句に含まれるサブクエリの SELECT から自己参照が発生する場合(業務上、利用することはほとんど無い想定)

-- WHERE 条件のフィールドを UPDATE するのって,明示的にロックしてなくても安全?全パターン調べてみました! #MySQL - Qiita より引用

UPDATE products

SET remaining_amount=remaining_amount-1

WHERE EXISTS(

SELECT * FROM (

SELECT * FROM products WHERE id=1 AND remaining_amount>0

) tmp

);- 条件2: 複雑なレポート生成など、トランザクション中での数値計算の整合性を保ちたい場合(業務上、利用することはほとんど無い想定)。ただし、ファントムリードは防げないため、REPEATABLE READを信用しすぎないこと。また本当に業務要件で求められる整合性はよく整理すること。

アプリケーション排他制御

バッチ処理の同時実行数制御などは、共有ファイルを用いた手法が存在するが、本ガイドラインの対象外とする。DBを用いてのロック手法には以下の2種類が存在する。

| ロック手法 | 説明 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 楽観的ロック | データを変更する前にロックを取得せず、更新時にデータのバージョンを確認し、競合がないことを確認し整合性を担保する | 主に読み取りが多いシナリオで効率的。競合が発生した場合、トランザクションをリトライする必要がある≒変更内容を再入力してもらうことが許容できるかの考慮が必要 |

| 悲観的ロック | データ変更前にロックを取得し、他のトランザクションが該当レコードにアクセス不可にさせる手法だが、Webシステムでは通常、実現が難しい。ロック/ロック解放もアプリケーションで実装する必要がある。 | 変更前に検知できるため、競合を確実に回避可能(手戻りを無くせる)。長時間ロックを保持してしまうとユーザビリティが低下する懸念 |

| DBによる行ロック | UPDATEなどの更新処理でRowExclusiveLockを取るため、他のトランザクションからの更新を待たせることができる。そのことから更新条件や更新結果を上手く扱うと整合性を担保できる | SQL単発のため最も効率的。一方で更新条件、更新件数などの結果で、業務上正しく更新できたか判定する必要がある。在庫引当のような数量の更新では有効、マスタの設定変更のようなケースには不向き |

推奨は以下の通り。

- 複数のユーザーやバッチ処理が、あるテーブルのレコードを同時に変更しうる場合は、上記ロックを取得して競合を防ぐ(ユーザー間の別のだれかの変更を誤って上書きしないようにする)

- 楽観的ロックを優先的に採用する

- 業務上不可欠でなければ(入力中データの破棄がどうしても許容できない限り)悲観的ロックな思想の画面設計を可能な限り避ける

- DBによる行ロックは在庫の引き当てなど性能上クリティカルになりえる処理においてのみ検討する

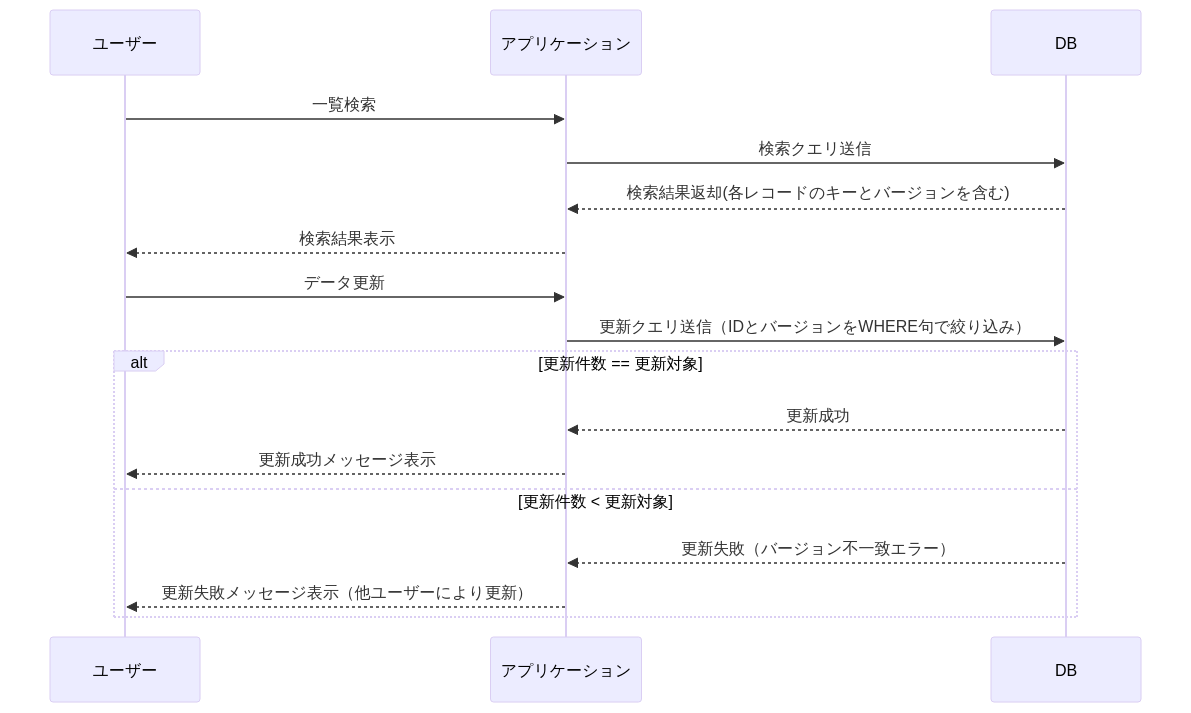

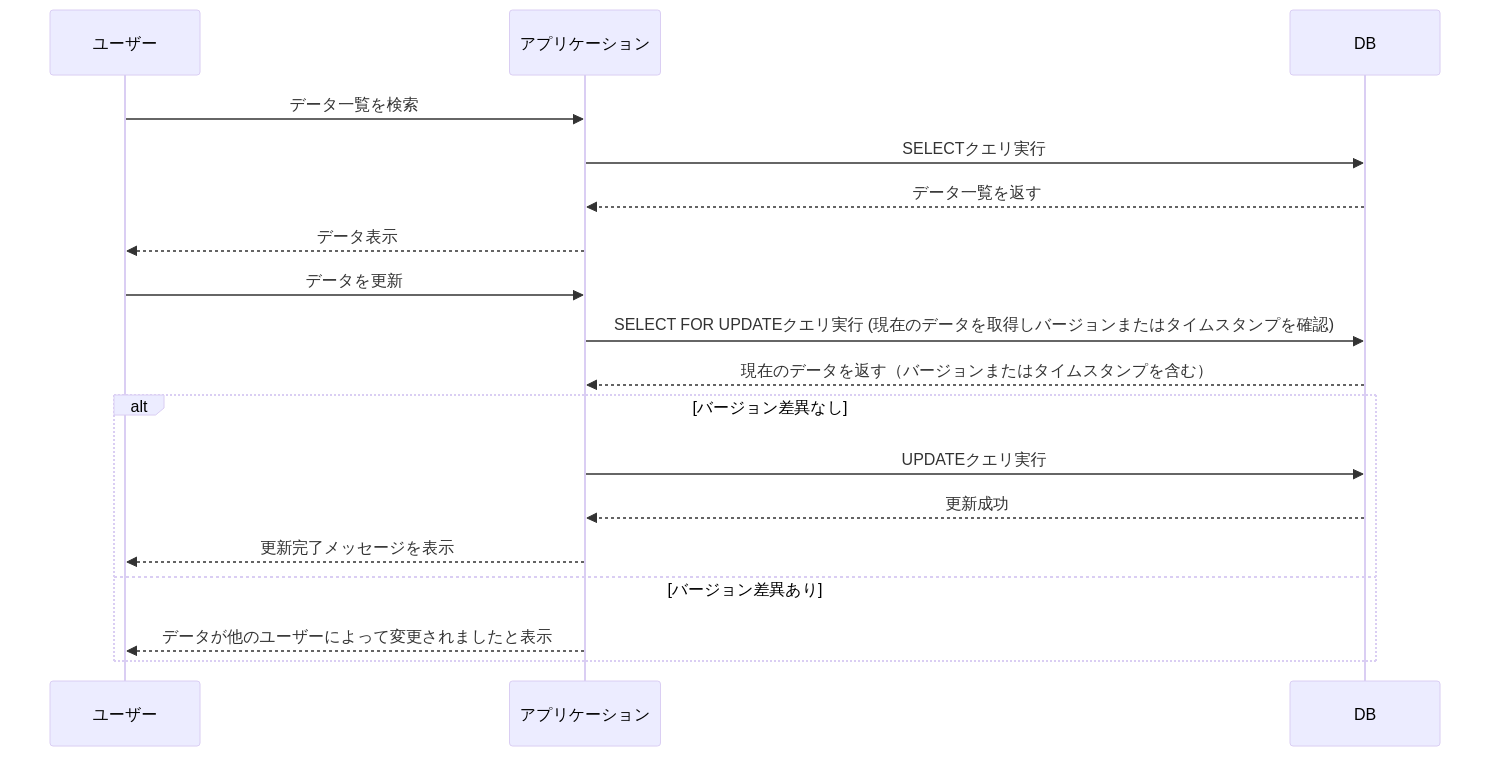

楽観的ロック

以下の2案の設計方式があり、案2が推奨である。

なお、ロックについては以下のオプションがある。画面からの要求に対するロックはNOWAITを指定することが多いが、要件に合わせて待機時間を調整する。

| オプション | SQL例 | 説明 |

|---|---|---|

| オプション無し | SELECT * FROM sales WHERE id = 1 for update; | デフォルトで待機時間は無限 |

| タイムアウト指定 | SET LOCAL lock_timeout = 5000; SELECT * FROM sales WHERE id = 1 for update; | ミリ秒単位で待機時間を指定 |

| 待機時間無し | SELECT * FROM sales WHERE id = 1 for update NOWAIT; | 待機時間無し(ロック未取得の場合即時エラー) |

| ロック取得不可レコードはスキップ | SELECT * FROM sales WHERE id = 1 for update SKIP LOCKED; | ロック取得不可のレコードはスキップし、その他のレコードはロックを取る |

TIP

ロック番号はバージョン番号と呼ぶこともある。 ロック番号の代わりに、最終更新日時で比較することもあるが、より厳密に制御できるロック番号の利用を推奨する。

悲観的ロック

3層型C/Sアプリケーションにおいて、最初の一覧表示時点でSELECT FOR UPDATEで行ロックを取得して悲観的ロックを実現できない。HTTPリクエスト/レスポンスでDBトランザクション境界を超えるためである。そのため、SELECT FOR UPDATEは「楽観的ロック」節の方式2にあるような使用方法となる。

もし、3層型C/Sアプリケーションにおいて画面表示時点で悲観的ロックが必要になるような要件があった場合は、要件の調整を推奨する。もし、どうしても業務上必要である場合は、ロックテーブルを作成し、行ロックのような仕組みをアプリケーション上で再現する必要がある。その際はロックの解放をどのようなタイミングで行うかも同時に設計する必要がある。

DBによる行ロック

処理フローを下図に示す。

上図ではユーザー2の在庫不足により、在庫引当が失敗したとする。この場合は、在庫不足である旨をユーザー2に通知し、業務判断を委ねることを想定する。ユーザー1とユーザー2の処理が全く同時であったとしても、PostgreSQL上でRowExclusiveLockを先取りした側の処理が優先され、もう片方は待機することになる。

「DBによる行ロック」が適用できないケースは多い。

- マスタメンテナンスのように、前回の値が重要であるケース(後勝ちでの上書きが許容できないケース)

- 仮受付 -> 受付 -> 完了 といったステータス遷移を伴う更新

特に理由がない場合は、楽観的ロックによる実装を推奨する。

参考

オンライン中バッチ

バッチ設計ガイドライン を参照すること。

テスト

テスト定義と方針

DBを含んだテストは以下のように1〜3の分類に分けることができる。

| 項目 | 1.DB単体テスト | 2.アプリ単体テスト | 3.E2Eテスト |

|---|---|---|---|

| 説明 | クエリや関数の単体テスト | Web APIやバッチのアプリケーションテスト | 画面からの一気通貫のテスト。 1画面操作=1Web API要求とは限らないため、トランザクション境界を超える必要がある |

| ツール例 | pgTAP | 各言語のxUnitライブラリ | Playwright |

| トランザクションの扱い | Rollback | Rollback | Commit |

| テストスコープ/サイズ | Integration/Medium | Integration/Medium | E2E/Medium |

推奨は以下の通り。

- 本ガイドラインではトリガーや関数に大きなロジックを持たせず、アプリケーション側に寄せる方針である。そのため、DB単体テストは実施しない方針とする。代わりに、アプリケーション側の単体テストを実施する

- アプリケーション側の単体テストは、DBに対してモックを利用せずローカルマシン上にPostgreSQLプロセスを起動させそれに対してアクセスするとする(必要に応じて、Dockerなどコンテナ上で動かすようにチームでの開発環境を整える)

- E2Eテストは実行時間がかかり保守コストも高いため、費用対効果を鑑みて追加する

各テストにおけるトランザクションの扱い方

各テストにおけるトランザクション制御の推奨は以下の通り。

| テスト分類 | テストケース毎の動作 | 並列実行 | 備考 |

|---|---|---|---|

| アプリ単体テスト | 1.BEGIN; 2.利用テーブルの全レコードをDELETE 3.事前データ登録 4.テストコード実行 5.事後データ検証 6.ROLLBACK; | テストプロセスの並列化 | 3の条件で4を複数実行したい場合は、3の時点でSAVEPOINTを設定する。なお、アプリ上でTRUNCATEなどを実行されると、AccessExclusiveLockが取られ並列実行不可/効果限定的となる |

| E2Eテスト | 1.利用テーブルの全レコードをTRUNCATE 2.事前データ登録 3.COMMIT 3.E2Eテストコード実行 | DB、アプリセットで並列化 | 構成上、トランザクションによるRollbackは不可であり、DBを共有すると並列テストは不可となる |

テストはCIでこまめに動かすことを想定すると、テスト時間が長いことにより開発リードタイムが伸びる懸念がある。そのため、テスト実行時間をなるべく短くなるように工夫することと、並列で動かせる割合を増やすことを意識する。

スキーママイグレーション

スキーマ変更の対応手順

巨大なテーブル(多くはパーティションテーブル)に対してのスキーマ変更は、時間がかかりすぎることへの懸念や、適用中に思わぬACCESS EXCLUSIVEロックを取得してバックグラウンドのアプリケーションが動かなくなるなどリスクがある。いくつかのスキーマ変更に対しては、リスクを抑える手順が存在するため、まとめる。

| 項目 | 手順 | ロック | 全レコード探索 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| テーブル名変更 | ALTER TABLE {テーブル名} RENAME TO {テーブル名}; | AccessExclusive | ||

| カラム名変更 | ALTER TABLE {テーブル名} RENAME COLUMN {カラム名} TO {カラム名}; | AccessExclusive | ||

| 文字列カラムの桁数を上げる | ALTER TABLE {テーブル名} ALTER COLUMN {カラム名} TYPE VARCHAR(桁数); | AccessExclusiveLock | パーティションの子テーブル単位での実行は不可。一瞬で終わる | |

| 数値型カラムの桁数を上げる | ALTER TABLE {テーブル名} ALTER COLUMN {カラム名} TYPE NUMERIC(桁, 精度) | AccessExclusiveLock | ✔ | パーティションの子テーブル単位での実行は不可。おそらくレコードを見ている? 低速な場合は、新規カラム追加、データコピー、古いカラムを削除、新規カラムをリネームの手順も取れるが、一時的にカラムが存在しなくなる |

| デフォルト値無しカラム追加 | -- カラム追加 ALTER TABLE {テーブル名} ALTER COLUMN {カラム名} SET DEFAULT {デフォルト値}; -- アップデート UPDATE … | AccessExclusive | カラム追加後のUPDATEは、静止点が取れるのであれば別テーブルで作成しSELECT INSERTでデータ登録。リネームで切り替えが安心である。 | |

| デフォルト値ありカラム追加 | ALTER TABLE {テーブル名} ALTER COLUMN {カラム名} SET DEFAULT {デフォルト値}; | AccessExclusive | PostgreSQL 11でALTER時にはデフォルト値のUPDATEは行なわない仕様に改善されたため | |

| NOT NULL制約の追加 | -- (1) CHECK制約を追加 ALTER TABLE {テーブル名} ADD CONSTRAINT {検査名} CHECK ({カラム名} IS NOT NULL) NOT VALID; -- (2) CHECK制約の既存行への適用 ALTER TABLE {テーブル名} VALIDATE CONSTRAINT {検査名}; -- (3) NOT NULL制約を追加 ALTER TABLE {テーブル名} ALTER COLUMN {カラム名} SET NOT NULL; -- (4) 不要になったCHECK制約を削除 ALTER TABLE {テーブル名} DROP CONSTRAINT {検査名}; | AccessExclusive +ShareUpdateExclusiveLock | ✔ShareUpdateExclusiveLockの際 | PostgreSQL 12以降で可能。直接ALTER TABLE ALTER COLUMN SET NOT NULLすると、AccessExclusive+全探索になる |

| インデックス新規追加 | 1.各パーティションテーブルに対して、CREATE INDEX CONCURRENTLY 2.親テーブルにCREATE INDEXする | 1:ロック無し 2:ShareLock | ✔1の場合 2は無し | 親テーブルにはCONCURRENTLYオプションを指定できない。CONCURRENTLYオプション無しだと、ShareLock(書き込みロック)を取る。回避策は子パーティションテーブルにCONCURRENTLYオプションを付けてインデックスを作成してから、親テーブルにインデックスを作成する方法がある |

| インデックス項目追加 | 1.ALTER INDEX {インデックス名} RENAME TO {インデックス名}_old; 2.CREATE INDEX CONCURRENTLY {インデックス名} ON {テーブル名}(カラム1, カラム2); 3.DROP INDEX {1でリネームしたインデックス名}; | 同名で作成する場合はDROP & CREATEになるが、リネームしてから同名でCREATEしても良い。ヒント句などでインデックス名を指定している場合に便利。パーティションテーブルの場合は、新規追加と同じ手順を組み合わせて実施する |

参考

スキーママイグレーションツール

スキーママイグレーションツールを利用することで、テーブル定義変更の取りこぼしを防ぎ手順の標準化ができる。以下に主要なツールとその特徴を上げる。

| ツール名 | 説明 |

|---|---|

| Flyway | マイグレーションファイルを手動で準備し、適用はFlywayのプロセスに任せる。実行履歴はflyway_schema_historyというテーブルに記録される。 |

| sqldef | DDLファイルと実際のスキーマを比較し、その差分に基づいて自動的にマイグレーションスクリプトを生成できる。MySQLなど複数のDBに対応 |

| pg-schema-diff | スキーマファイルとDB間の差分から、DDLを作成する。なるべくダウンタイムを極小化するDDLを生成する(前説のNOT NULL制約の追加のような手順をツール側が作成してくれる)。名前の通り、PostgreSQLに対応 |

本ガイドラインとしては、各ツール側の進化も著しくある断面で推奨を出すことは難しいため、具体的なマイグレーションツールの指定は行わず、利用法の例のみを紹介する。

利用例

- Flywayとpg-schema-diffの2つを利用

- DBの理想的な状態をddl.sqlファイルに記述し、Gitコミットする

- pg-schema-diffで、ALTER文などが記載されたマイグレーションファイルを作成する

- 3で作成したファイルをチェックし、必要に応じて修正する

- 4で確認したファイルを、Flywayのマイグレーションファイルとして保存する

リリース時にFlywayを実行して各環境のマイグレーションを実行する

pg-schema-diffを信用しすぎない

2025年5月時点の最新である v0.9.0 において、以下の変更には対応していない(READMEにも記載がある)

- View

- 権限

- 型(enumのみ対応している)

- リネーム(テーブルなどのオブジェクトの名前を変更すると、削除&作成になる)

例えば、VIEWについては、新規作成・変更・削除されてもpg-schema-diffのplan/apply上で何も表示されないし変更されない。そのため、pg-schema-diffだけに頼ることはできないため、あくまで補助的なツールとしての利用に留める必要がある。 pg-schema-diffが生成したスキーマ変更を必ずレビューし、過不足がないことを確認した上で適用すること。

バージョン

PostgreSQLは概ね、次の方針でバージョンアップが公開されている。

| # | 頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| メジャーバージョンアップ | 1回/年 | 機能追加 |

| マイナーバージョンアップ | 1回/3ヶ月 | バグ修正、セキュリティ対応 |

メジャーバージョンが最初に公開され5 年間はマイナーバージョンが公開されサポートされる。

LTS(AWS)

Amazon Auroraにおいて特定のバージョンが長期サポート (LTS) として指定される。Aurora PostgreSQL 長期サポート (LTS) リリースの使用によると、LTSはリリースされてから少なくとも3年間利用可能と定義されている。

Release calendars for Aurora PostgreSQL より、2024年10月時点のLTSは下表の通り。

| バージョン | コミュニティリリース日 | Auroraリリース日 | EOL |

|---|---|---|---|

| 14.6 (LTS) | 2022/10/10 | 2023/1/23 | 2027/2/28 |

| 13.9 (LTS) | 2022/10/10 | 2023/1/23 | 2026/2/28 |

| 12.9 (LTS) | 2021/10/11 | 2022/1/25 | 2025/2/28 |

LTSバージョンを利用するメリットは以下のような点がある。

- 同じバージョンを長く使用することが可能(通常より12ヶ月以上長くなる)

- 期間の終了通知は6ヶ月前のため、余裕を持って影響調査などの対応が可

なお、Amazon Auroraにおける特定のマイナーバージョンは、少なくても12ヶ月利用可能であるとされる。

採用するバージョンについては、次章「バージョンアップグレードポリシー」次第で変わるため、本章での記載は割愛する。

バージョンアップグレードポリシー

Amazon Auroraにおいて、バージョンアップデートについては以下の3つの方針が考えられる。

| 方針 | 説明 | メジャーアップデート | マイナーアップデート | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1.LTS運用 (塩漬け) | ・LTSバージョンに固定して運用する ・サポート期限が切れるタイミングで、最新LTSにアップグレードする | 消極的 | 消極的 | ・見かけの運用コストは最小だが、将来の対応コストは最大化する |

| 2.定期的にマイナーアップデート | ・メジャーアップデートは基本的に実施しない ・マイナーアップデートは1回/四半期~1回/半期 など定期的に実施 ・該当メジャーバージョンのサポート終了が1年以内になったタイミングで、メジャーバージョンアップを実施 | 消極的 | 積極的 | ・定期的にバージョンアップするため、LTSを選択する理由は無い ・アップデート作業の実績を積みやすい ・運用保守という枠組みで実施しやすい |

| 3.定期的にメジャーバージョンアップ | ・2に追加して、メジャーバージョンアップを1回/年など定期的に実施 | 積極的 | 積極的 | ・定期的にバージョンアップするため、LTSを選択する理由は無い ・新機能を利用しやすくなり開発生産性は上げやすい |

推奨は以下の通り。

- 運用保守の定常オペレーションとして方針2を採用する

理由は以下の通り。

- マイナーアップデートでセキュリティの修正が入るため、システム統制上、塩漬けではなく定期的にアップデートすることが望ましい

- LTS運用を想定していても、あるアップデートの適用が必要であるケースが生じると破綻する。途中から定期的にバージョンアップ運用が入ると計画、体制上に課題が出やすいため

- 塩漬けにすると、アップデート作業が2、3年に1回など忘れた頃にやってきて、事故リスクが増えてしまいがちである。そのため、数ヶ月など定期的に必ずアップデートするような運用が理想的であるため

- プロダクトが枯れ、開発体制が縮小されたタイミングでも1年に1回などアップデートできるように経験や文化を蓄積していくべきであるため

- メジャーバージョンが公開されて少なくても5年間は、マイナーバージョンが公開されサポートされるため、工数がかかるメジャーバージョンアップの間隔を伸ばせる

アップグレード手法

アップグレード手法は以下2点がある。

| # | 説明 | 利点 |

|---|---|---|

| (1)自動アップグレード | マイナーバージョン、パッチバージョンの変更を自動で適用する。 Auroraのクラスター作成時に設定したメンテナンスウィンドウの期間中に実施する。 メジャーバージョンの自動アップグレード機能は存在しない。 | 保守工数が最小化される |

| (2)手動でのアップグレード | 自動アップグレードを無効化し、手動で実施 | 差分をリリースノートから確認して影響度調査をするなど、計画上、堅い運用が可能 |

推奨は以下の通り。

- (2) を採用する

理由は以下の通り。

- 事前に影響度調査の期間確保の調整を行いやすい

- チーム内でDBのバージョンアップグレードを実施する合意形成が取りやすい

- 何か問題が生じた際の初動を早くしやすい(自動アップグレードの場合、適用タイミングを忘れがちで、原因分析に時間がかかる場合がある)

アップデートそれぞれの検証ポイントをまとめる。

| # | 説明 | 自動テスト動作検証 | ステージング環境動作検証 | スロークエリ調査 | 拡張動作検証 | メンテナンスウィンドウ確保 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| メジャー バージョンアップ | 下位互換性が無い変更が入るかもしれないため、動作検証、アプリケーション改修を含めた移行切り替え計画や、影響度調査が必要 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

| マイナー バージョンアップ | 動作変更を含まない修正とされるが、かならず事前に自動テストの実施、ステージング環境での一通りの検証を実施してデグレードが無いことを確認する | ✔ | ✔ | ✔ | ||

| パッチ バージョンアップ | 定期の手動アップデート時に、パッチバージョンしか上がっていない場合。 | ✔ |

メジャーバージョンアップ方針

PostgreSQLのメジャーバージョンが公開され、5年以上経過するとマイナーバージョンの更新がなくなりサポート外となる。利用するクラウドサービスとしても利用継続が不可(あるいは延長サポートが必要となり、通常費用が高くなる)となるため、定期的にメジャーバージョンアップを行う必要がある。

そのため、当初の計画としてメジャーバージョンアップの実施間隔(3~5年間隔など)・アップグレード先のバージョンなどを盛り込んでおくことが望ましい。

【例】メジャーバージョンアップ方針

| # | 値 | 説明 |

|---|---|---|

| バージョンアップ間隔 | 3年 | |

| バージョンアップ時期 | xxxx年3月 | 業務上の閑散期 |