AI Tips連載の2本目の記事となります。

はじめに

初めまして、フューチャーアーキテクト製造エネルギー事業部の門倉です。

会議での生成AI活用方法を例として、 “生成AIとの上手な付き合い方” について、備忘も兼ねて考えをまとめます。

本記事では主に、私が普段よく利用する下記2つのサービスのAI活用方法を記載します。

- Gemini

- NotebookLM

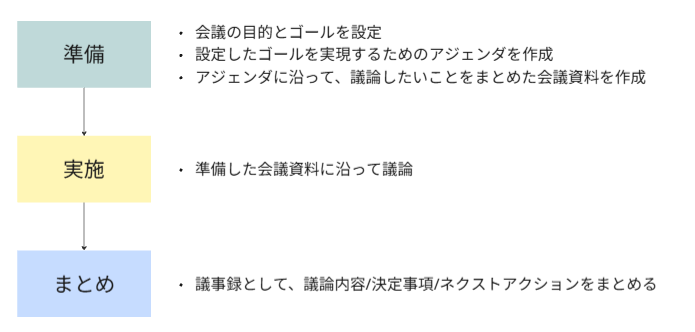

会議のフロー

本題に入る前に、会議を進めるうえで重要なポイントを踏まえながら、会議のフローを整理しておきましょう。

準備

会議の成否のカギを握るのがこの準備段階となります。

具体的には、会議の目的やゴールを設定したうえで、それを達成するためのアジェンダを作成します。そして最後にアジェンダに沿った会議資料を作成します。

実施

続いて、準備した会議資料に沿って参加者間で議論を実施します。

ここでは、議論内容が逸れずに、設定した目的やゴールを達成できるようにファシリテーションすることが求められます。

まとめ

会議が終了したら、会議での議論内容や決定事項およびネクストアクションをまとめておきます。

単に決定事項やネクストアクションを列挙しておくのではなく、そこに至った議論の経緯含めてまとめておくことが重要となります。

このように「会議」と一口に言っても、「準備」から「まとめ」まで多くのタスクが求められます。会議内容次第では、この一連のフローを回すだけでかなりの時間を使ってしまうことも少なくないのではないでしょうか?

そこで生成AIを活用することで、会議に関わる業務を効率化し、より本質的なタスクに時間を割くことができるようになります。

会議における生成AIの活用

では早速、会議に関する一連のタスクの中でどのように生成AIを活用できるか、私が普段実践しているTipsを中心にまとめていきたいと思います。

準備

参考情報の収集及び整理

まずは会議資料作成時、その材料としてWeb上の参考情報を集めて整理するのに生成AIを活用できます。

下記の例では、製造業におけるデータ利活用の事例を収集しました。

プロンプトでは下記を意識してより詳細に記載すると、イメージ通りの回答を得ることができます。

- 収集する対象は何か

- 集めた情報をどのように整理するか

- その他、含めてほしい内容

また、DeepResearchを利用すればより広範かつ詳細な情報収集が可能となり、レポートレベルの回答を得ることも可能です。

製造業における、データ利活用によって「生産計画」を改善した事例をウェブページから検索し、列挙してください。 |

- 会社A: |

スライド作成

デザインや配色など、ある種のセンスが問われるスライド作成時にも生成AIを活用することは可能です。

スライドで伝えたいことの概要と詳細、スライドイメージをプロンプトにまとめることで、ハイセンスなスライドを作成してくれます。

会議の一連の流れをまとめたスライドを1枚作成したいです。 |

(作成されたスライド)

実施

文字起こし

続いて、会議実施中における生成AIの活用方法です。

オンラインミーティングを実施する場合、多くのツールで文字起こし機能を利用できます。この機能を利用し生成AIに議事メモ作成をお願いすることで、全員がより集中して会議に参加することが可能になり、記録漏れということもなくなります。

オフラインミーティングの場合は、音声を録音しておき、あとで録音ファイルをinputに文字起こしを生成AIに依頼できます。

まとめ

議事メモの作成

会議後に作成する議事メモでは、単なる文字起こしではなく参加者の発言の要点を簡潔にまとめたうえで、決定事項やネクストアクションを整理することが求められます。

単純な一問一答形式の会話内容であれば「問い」と「答え」を記載するだけですが、たいていの会議は決定事項に至るまでに複数の論点があり、時には一部参加者が迷子になることもしばしばあります。

ここで生成AIの出番です。会議中に作成した文字起こしファイルをinputに、議事メモとして記載したいポイントをプロンプトにまとめることで、会議での決定事項だけでなくそこに至る経緯も簡潔にまとめてくれます。

これは戦略会議など、内容が抽象的になりがちな会議で特に有効です。

文字起こしファイルをinputに、業務領域ごとにIT戦略で目指したい将来像をまとめてください。 |

音声概要の作成

会議内容を簡単に振り返りたい場合、議事メモを読んで理解するのは一苦労と感じたことはないでしょうか?

そういった場合には、NotebookLMの音声概要機能が非常に有効です。

利用方法は簡単で、NotebookLMにアクセスし、ソースをアップロード後、「音声解説」タブで音声ファイルを生成できます。音声ファイルは5~10分ほどで、2人がソースファイルに関してラジオ風に会話をしてくれます。

これを利用すれば、ラジオ感覚で簡単に会議の内容を振り返ることができ、時間のない社長に移動時間の間に会議内容をインプットしておいてもらうといったことも可能になります。

過去の会議内容確認

過去にさかのぼって会議内容を確認したいときにも生成AIを活用できます。

利用方法は至って簡単で、知りたい内容について過去にどのような議論があったかをプロンプトとしてまとめるだけです。

ここで一番重要となるのがファイル(フォルダ)管理方法です。

各会議の議事メモや文字起こしファイルを1つのファイルやフォルダにまとめておくことで、会議以外のノイズ情報を除去でき、より正確に過去の会議内容を振り返ることができます。過去の議論を思い出したいときや、自分がPJ参画する前の議論内容をキャッチアップしたいときに役に立ちます。

人間と生成AIの共存

ここまで、「会議」という身近な場面における生成AI活用方法を紹介してきました。

少し前まではあまり強く意識していなかったAIも、最近では日常生活のあらゆるところで役立っています。

最後に、今回の活用方法に対する所感として、人間と生成AIの最適な共存関係について記載したいと思います。

まずはじめに、ビジネスの場面では主に2つのことが求められます。

- (1)方針を考える

- (2)方針に沿って必要なタスクを遂行する

これを会議のフローに当てはめると下記のように分類できます。

- (1)方針を考える

- 会議の目的やゴールを設定

- アジェンダを作成

- (2)方針に沿って必要なタスクを遂行する

- 会議資料作成

- 会議実施

- 会議内容をまとめる

そして、今回紹介した会議における生成AIの活用はいずれも「(2)方針に沿って必要なタスクを遂行する」際の活用方法でした。

この理由について考えてみると、人間と生成AIの最適な共存関係が見えてくると思います。

つまり、「(1)方針を考える」のは現状の課題を踏まえてあるべき姿を想像的に描ける人間が担い、一方で、「(2)方針に沿って必要なタスクを遂行する」際には生成AIの力を借りて加速させる という関係です。

これは会議以外でも当てはめることができます。例えばPJそのものに着目してみても、人間が何かしらの課題感を持ってPJを立ち上げ、その課題に対する解決策を生成AIがサポートする場面もあるでしょう。

この関係は、人間が目的地を決めたうえで、自動車を利用して目的地までより速く移動するという関係にも似ており、いわばこれまでの技術革新の段階でも発生していた関係と言えるかと思います。

このような共存関係を理解し、ビジネスにおけるあらゆる場面を「(1)方針を考える」「(2)方針に沿って必要なタスクを遂行する」の2つに区別することで、より効果的に生成AIを活用できるのではないでしょうか。

本記事のまとめ

会議という身近な場面においてでも生成AIを大いに活用できる時代になりました。

具体的には準備段階での情報収集・整理やスライド作成、会議実施中の文字起こし、会議後の議事メモ作成や音声概要作成、過去の会議内容確認などに生成AIを活用できます。

このことからも分かるように、人間が「方針を考える」役割を担い、生成AIが「方針に沿って必要なタスクを遂行する」役割を担うことで、最適な共存関係が築けるのではないでしょうか。

「本記事をまとめる」という作業は「(2)方針に沿って必要なタスクを遂行する」に該当するため、生成AIを利用してまとめてもらいました(一部表現は修正)