1. はじめに

製造エネルギー事業部の後藤です。今回は「AI Tips連載」ということで私が普段業務で活用している生成AIに関する知見を共有します。

2022年のChatGPTの誕生を契機に、生成AIの進化はすさまじく、今や日々の業務に欠かせない存在になっています。生成AI(ChatGPT、Geminiなど)は単なるテキスト生成ツールではなく、日々の業務における「困った」を解消し、生産性を劇的に向上させる強力なパートナーです。

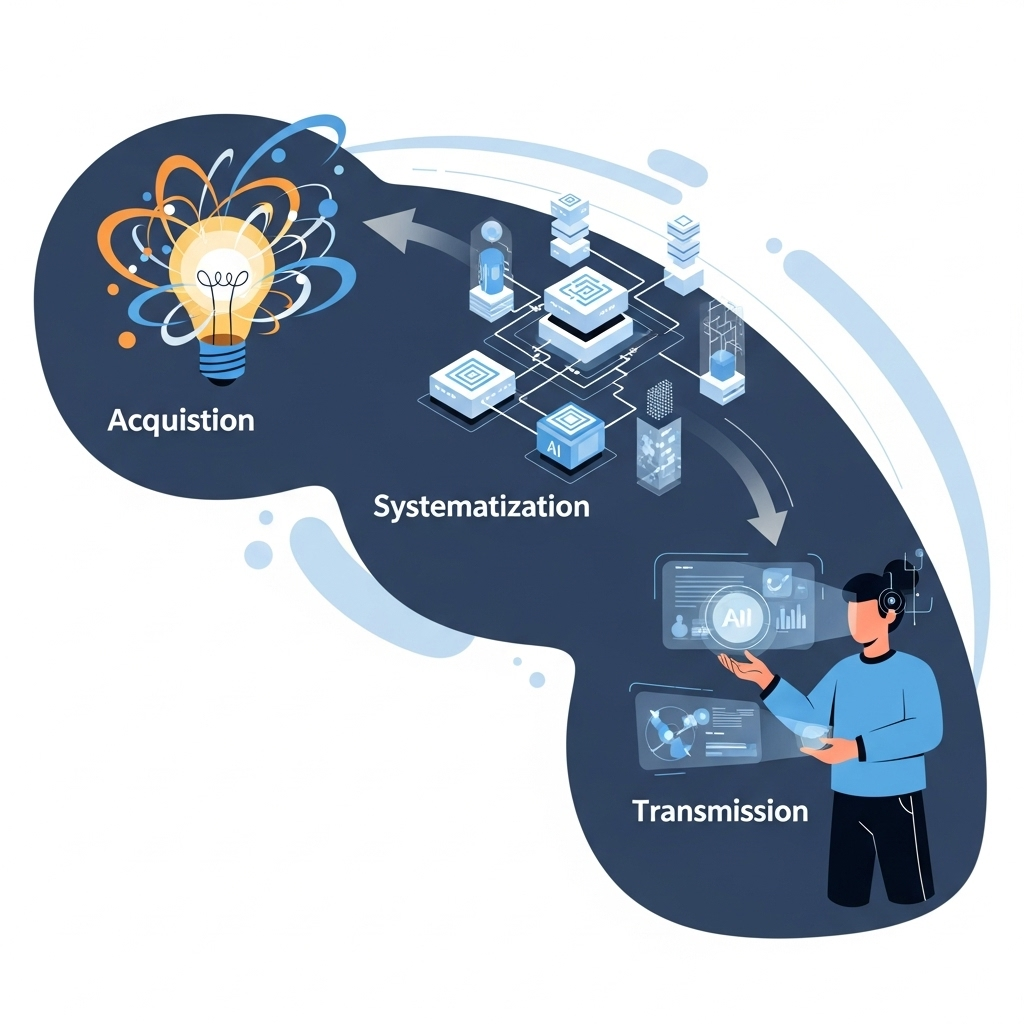

この記事では、そんな生成AIを、私が実際に業務で活用している知識の「獲得」「体系化」「伝達」という3つのフェーズに沿った具体的な事例でご紹介します。

2. 生成AI誕生前後の変化

これまで私たちは、膨大な情報の中から知識を掘り起こし、「知識のインデックス」を自力で作り上げる必要がありました。大学、書籍、各分野の有識者といった、大量の情報を持つ存在が大きな力を持っていた時代、まさに「知識自体に価値がある」時代です。

生成AIの登場は、この状況を大きく変えました。生成AIは、大量のインプットと高度なパターンマッチングにより、これまで苦労して作り上げていた知識のインデックスを、いとも簡単に生成できるようになりました。

この変化の最大の恩恵は、「自分が抱く疑問や考えに対し、過去の知見やその体系がどうなっているかを、瞬時に引き出せるようになったこと」です。生成AIの力を借りて足りない知識を補いながら、自分自身の思考を深めることが以前に比べて格段に容易になりました。

つまり、生成AIをうまく活用することで、私たちは「知の高速道路」に乗ることができ、より本質的に価値のある生産活動に注力できるようになりました。

3. 知識との向き合い方:生成AIが変える3つのフェーズ

知識とは何か、どのように機能するのか。これまでの人類の歴史は、まさにその探求の連続でした。ピーター・ドラッカーは、「知識とは、情報を仕事に、より効果的に適用できるようにするものである」と述べています。つまり、単なる情報収集だけでなく、それを活用し価値を生み出すプロセス全体が知識の本質と言えるでしょう。

生成AIは、この知識のサイクル全体に革命をもたらし、私たちの業務を次の3つのフェーズで劇的に変革しています。

①知識の獲得:未知の情報を効率的にインプットするフェーズ

このフェーズは、新しい分野に足を踏み入れた時や、特定のテーマについて深く理解したい時に直面する「知らない」の壁を打ち破ることを意味します。これまで、私たちは書籍を読み漁り、専門家から話を聞き、時間をかけて情報を集め、自分なりの「知識のインデックス」を頭の中に構築する必要がありました。情報の荒野から必要な知識を探し出す作業です。

しかし、生成AIは、この知識獲得のプロセスを劇的に高速化します。膨大なデータを学習したAIは、私たちが求める情報の「文脈」を理解し、整理された形で提示してくれます。

②知識の体系化:情報を整理し、共有可能な資産にするフェーズ

知識は、単に「知っている」だけでは不十分です。組織やチームにおいて真価を発揮するのは、それが整理され、他の人がアクセスしやすい形になっている時です。このフェーズでは、個人が獲得した断片的な情報を構造化し、誰もが利用できる「共有資産」を作り上げることを意味します。

「知識は共有されて初めて価値を持つ」という考え方は、現代のナレッジマネジメントの根幹をなしています。生成AIは、ドキュメントや会議の議事録、動画などの非構造化データから重要な要素を抽出し、分類し、関連付けることで、この体系化の作業を強力に支援します。バラバラだった情報が、AIによって意味のある繋がりを持ち、組織の「知のデータベース」構築を可能にします。

③知識の伝達:必要な情報を的確にアウトプットするフェーズ

最終的に、知識は具体的な成果物やコミュニケーションを通じて伝達され、価値を生み出します。このフェーズでは、体系化された知識の中から必要なものを選び出し、ターゲットとする相手に最も効果的な形で届けることが求められます。報告書、企画書、プレゼンテーションなど、その形式は多岐にわたります。

生成AIは、情報の要約、表現の最適化、さらには相手の理解度に応じた言葉選びまでサポートし、知識伝達の「質」と「スピード」を向上させます。人間が考えた本質的なメッセージに、AIが最適な「器」を与えることで、より強い影響力を持つアウトプットを生み出すことが、可能になります。

4. 知識の習得:未知の分野で「議論し、課題解決する」ための知識獲得術

新しいプロジェクトにアサインされた際、専門用語の羅列、業界特有の慣習、複雑な全体像など、ゼロからの知識習得は多くの時間と労力がかかります。

「未知の分野について有識者と議論し、課題解決をしていく」ためには単なる情報収集を超え、その分野の「常識」「暗黙のルール」「本質的な課題」を素早く把握し、自らの視点と結びつける能力が求められます。表面的な知識だけでは到達できない、「ビジネスコンテキスト」の深い理解が必要です。

これを実現するために、以下の4つのアプローチを、優先順位と組み合わせを意識し、知識を深めることで、「木を見て森を見ず」でも「森ばかり見て木が分からない」でもない、効率的な本質理解を進めることができると思います。

4.1 4つのアプローチとGeminiの活用法

①全体像を掴む「地図作り」アプローチ 🗺️

目的:Googleマップで全体像を掴むように、業界の主要な要素(プレイヤー、ビジネスモデル、バリューチェーン、業界用語など)と、それらの関係性を把握します。この「思考の地図」がないと、いくらAIに情報を聞いても断片的な知識で終わってしまいます。

Gemini活用例:

「〇〇業界(例:日本の建設業界)の主要なビジネスモデル、プレイヤー、バリューチェーン、一般的な課題を、コンサルタントが初期に理解すべき粒度でまとめてください。」「〇〇業界の課題を、技術的、市場的、法的、人材的側面から漏れなくダブりなく分類し、具体的な内容を説明してください。」

②時系列アプローチで業界の今と未来を掴む ⏳

目的:業界の「今」がなぜ今の状態なのかを理解し、今後の方向性を予測する基礎を築きます。議論では現状認識だけでなく「これからどうなるか」が常に問われるため、この視点は不可欠です。

Gemini活用例:

「〇〇業界の過去10年間の主要な変化、そのきっかけとなった出来事、および現在のトレンドに至るまでの変遷をまとめてください。」「〇〇市場の今後3〜5年の主要な成長ドライバー、予測されるリスク、および業界の進化シナリオを複数提示してください。」

③理解の深化に:因果関係アプローチで本質的な「なぜ?」を問う 💡

目的:構造とトレンドを理解したら、次は「なぜそうなっているのか」という本質的な理由や、事象間の繋がりを深く掘り下げます。ここが弱いと、表面的に知識があるように見えても、議論で深く突っ込まれた際に立ち往生してしまいます。

Gemini活用例:

「〇〇業界における人材不足の根本原因は何か?複数の視点(教育、労働環境、魅力度など)から深掘りして説明してください。」「〇〇技術の導入が進まないのはなぜか?技術的課題だけでなく、ビジネスモデル、法規制、社会受容性など、考えられるあらゆる阻害要因とその因果関係を分析してください。」

④差別化と戦略立案に:比較対比アプローチで新たな視点を得る ⚖️

目的:知識を相対化し、業界内での立ち位置や、他業界の成功事例からの応用可能性を探ります。これは、課題解決のための「打ち手」を考える際に特に重要です。

Gemini活用例:

「〇〇業界の主要プレイヤーA社とB社を、ビジネスモデル、技術戦略、顧客獲得手法、組織文化の観点から比較し、それぞれの強みと弱みを分析してください。」「〇〇業界が直面する課題(例:サプライチェーンの非効率性)に対し、他業界(例:自動車業界、EC業界)で成功している解決策を複数紹介し、その適用可能性を考察してください。」

これらのアプローチはすべて、「自分自身の頭の中にシンプルながらも構造化されたインデックスを持つ」ことに繋がります。AIは優れた情報源であり、思考の加速装置ですが、その出力の質は「問いの質」に依存します。

重要なのは、AIに「何を答えてほしいか」ではなく、「何を明らかにしたいか」「どのような洞察を得たいか」という明確な意図を持って対話することです。この「問いを設計する力」が重要です。

5. 知識の体系化:NotebookLMで「探せない」「読まれない」を過去にする社内ナレッジ活用術

5.1 課題:社内ドキュメントの「読まれない」「探せない」問題と知識のギャップ

Geminiのような汎用生成AIは、インターネット上の膨大なデータから一般的な知識を提供してくれます。しかし、業務ノウハウ、特定のシステム詳細、プロジェクト固有の知見といった「ドメイン固有の独自の知識」は、汎用AIではカバーできません。これらの資産が、うまく共有されず埋もれてしまうことが大きな課題でした。

開発チームではGitHubリポジトリのREADMEやdocs配下に多くのドキュメントをまとめているものの、情報の「探しにくさ」が課題でした。従来の全文検索では、そもそも適切なキーワードが思いつかない、あるいは大文字・小文字、表記のゆれ(例:カタカナと英語)などに対応しきれず、本当に欲しい情報にたどり着けないことが多々ありました。たとえキーワードがヒットしても、必要な情報が複数のドキュメントに分散しているため、結局はそれらを手動で探し回ったり、個別のドキュメントのパスを教える手間が発生したりと、意図した文脈で情報を探し出すのが難しい場合が多いです。

その結果、新しいメンバーからの同じような質問が頻発し、ベテランメンバーは「ドキュメントは存在するのに、なぜか読まれない(たどり着けない・まとめられない)」という非効率な問い合わせ対応に追われていました。これは、せっかく蓄積された社内知識が、有効に活用されていない状態と言えます。

5.2 解決策:解決策:NotebookLMによる「独自の知識」の体系化と高速アクセス

この課題を解決するため、NotebookLMはとても有効です。GeminiやChatGPTのような汎用生成AIは、汎用AIがインターネット上の膨大なデータから一般的な知識を提供する一方、NotebookLMは、インプットした特定の情報源(ドキュメント、PDF、ウェブページ、動画など)に基づいて対話・要約・分析を行うAIアシスタントです。

これにより、以下の点で社内ナレッジの体系化と活用が劇的に変化します。

- 信頼性と精度: 汎用AIと異なり、NotebookLMは指定された情報源のみを参照するため、ハルシネーション(誤情報)のリスクが大幅に低減する。すべての回答には参照元のリンクやタイムスタンプが明確に示されるため、根拠の確認やファクトチェックが容易

- ドメイン固有知識の活用: 組織内の非公開なドキュメントや動画を直接学習させることで、社内規定、特定のプロジェクトの議事録、独自の技術資料といった「独自の知識」に特化した質問応答が可能。これまで検索しにくかったり、人に聞かないと分からなかったりした情報が、瞬時に引き出せるようになる

- ドキュメントと動画の役割分担と連携:

- ドキュメント(Markdownファイルなど): 構造化されたコアな知識、一般的な手順、概念定義など、いつでも誰でも参照すべき汎用的な情報をまとめる。NotebookLMは、これらのテキスト情報を効率的にインデックス化し、質問に回答する

- 動画(会議録画、デモ動画など): ドキュメントを補足する詳細な手順、特定の状況におけるニュアンス、口頭での議論の経緯、デモンストレーションなど、鮮度が高く、より具体的な「How-to」や「Why」を伝える

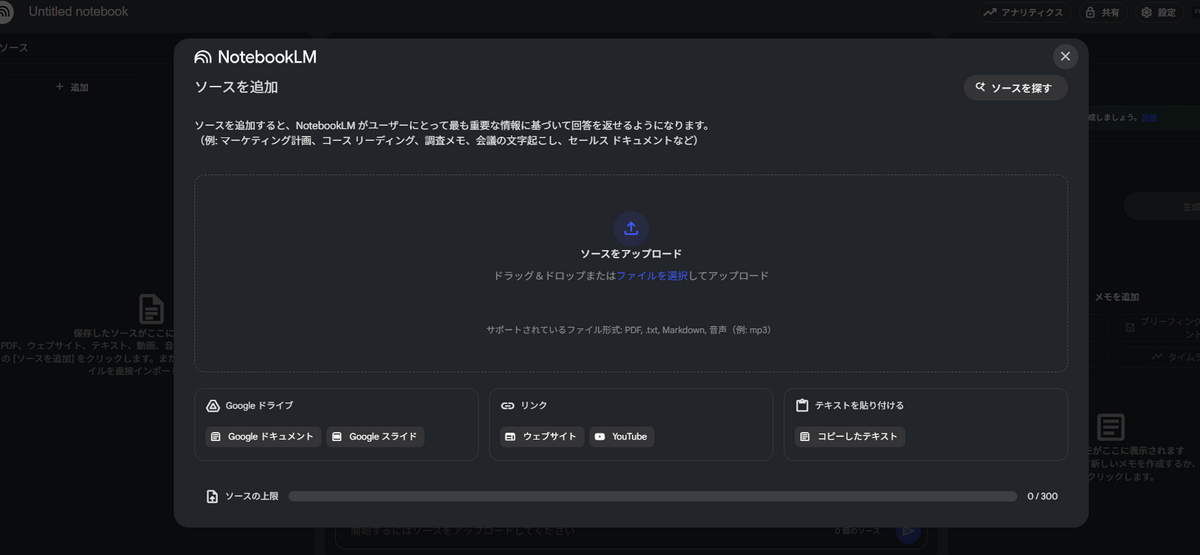

5.2.1 ドキュメント・動画の取り込みと活用例

取り込み方法

- ドキュメントの取り込み方:

- GitHubリポジトリのMarkdownファイルや社内WebサイトのURLを直接読み込ませる

- 動画の取り込み方:

- 引継ぎ時の録画動画など、音声情報を含むファイルもインプットできる。ただし、1ファイル200MB以下(約20分相当)という制約があるため、長時間の動画は分割が必要

NotebookLMにアクセスし新規作成ボタンを押下

データのアップロード

効果的な質問と活用例

「環境構築の手順を教えてください。」「〇〇というエラーメッセージが出た場合、考えられる原因と対処法は何ですか?」「〇〇機能の概要を教えてください。」「〇〇を改修する場合、どのような影響がありますか?また変更に伴い影響を受けるシステムはありますか?」

5.2.2 開発不要で得られる具体的なメリット

NotebookLMは、ドキュメントや動画内の関連情報を抽出し、質問に対する回答を生成します。回答と共に参照元のリンクや動画のタイムスタンプを示してくれます。これにより、ユーザーはすぐに元の情報を確認し、自己解決の糸口を見つけられます。

この機能のおかげで、ベテラン開発者が個別の質問に対応する時間を大幅に削減でき、新規で参画したメンバーも高速にキャッチアップが可能です。結果として、コミュニケーションコストも大幅に削減され、チーム全体の生産性向上に貢献します。

5.3 検証結果と見えてきた課題:NotebookLM活用の現実

GitHubのREADMEや特定機能を説明した2時間程度の動画をNotebookLMにインプットした検証では、良質な回答が得られましたが、いくつかの課題も見えてきました。

まず、AIの誤答と自信過剰な主張です。情報が少ない場合、AIが誤った内容を、あたかも正しいかのように自信満々に提示することがありました。このため、特に知識が浅い利用者がAIの回答を正しく評価するのは、ファクトチェックがあるとはいえ現実的には相当難しいと思いました。とくに複雑なビジネスロジックや複雑な過去の背景がからむ場合、一定の情報量がないと正しい理解ができないケースが多いため、ごく限られた情報のみをインプットするリスクもあると感じました。ただしソースを追加していくことで正しい答えに近づいていきました。体系的かつ網羅的にデータをインプットすることが重要です。

次に、動画の文字起こし精度には、まだ不安定な部分がある点です。検証中に、文字起こしされたテキスト自体に誤りがあるにもかかわらず、その誤ったテキストを参照元として提示しながら、NotebookLMの最終的な回答は正しいという奇妙な現象が発生しました。これは、AIが文字起こしの不正確さを内部で補正して正しい回答を導き出しているのかもしれませんが、「参照元が怪しいのに回答が正しい」という混乱を招きます。事前に業界用語の辞書などをNotebookLMに渡すことで、文字起こし自体の精度が向上し、結果として回答の信頼性も高まる可能性があるので、今後試してみたいと思います。

また、現状では制約事項も存在します。1ファイル200MB以下(約20分動画相当)という制限があるため、2時間のような長時間の動画をインプットするには分割が必要です。加えて、データソースの上限がProプランでも300という制約もあり、大規模な組織で大量の情報を扱う際には、すぐに限界が来てしまいますが、今後の拡張に期待しています。

5.4 知識体系化における運用と展望

NotebookLMの回答精度は、インプットされるドキュメントや動画の品質に大きく左右されます。AIが最大限に能力を発揮できるよう、運用側にも積極的な工夫が求められます。AIを活用した「知識の体系化」は、一度やれば終わりではなく、継続的に知識を「育てる」活動です。

5.4.1 ドキュメント運用の工夫:知識の「骨格」をAIと共に育てる

ドキュメント(テキスト情報)の役割は、知識の構造的理解を助ける「骨格」を築くことです。明確な見出しや結論ファーストの構成により、概念や手順、用語の定義といった普遍的で体系化された情報を効率的に伝達します。NotebookLMが複数ドキュメントを読み解く上で、この構造化された情報があればあるほど、正確なインデックスを構築し、高品質な回答を提供しやすくなります。

AIが複数ドキュメントからどこを重要と捉えるか不明確なため、あいまいな言葉や属人化された表現を避け、普遍的で具体的な記述を徹底することが不可欠です。また、不要な情報や古い情報は削除し、ドキュメントの「鮮度」と「ノイズの少なさ」を常に保つ意識が重要です。

「READMEをまとめるのが面倒」といったドキュメント整備のハードルに対し、負担を軽減するための工夫も重要です。docs配下への集約といったガイドラインを策定するのも有効でしょう。

5.4.2 動画運用の工夫:知識の「詳細」と「文脈」をAIと共に育てる

動画(非構造化データ)の役割は、知識の「詳細」と「文脈」を補完することです。動画は、構造化された事象のより詳細で具体的な内容の補強や、ピンポイントの質問、あるいは困りごとが発生した際の参照に適しています。人によって知りたい情報の粒度や関心事項が異なるため、すべての人のニーズに完璧に沿ったドキュメントをあらかじめ用意することは不可能です。

この点で動画は強力な補完ツールとなります。例えば、口頭でのやり取りのニュアンス、特定の議論の背景にある複雑な制約などは、ドキュメントでは表現しきれません。動画をデータソースとすることで、大量の生きた情報を手間なくインプットとして利用できる点、そしてドキュメント作成の手間が省ける点は大きなメリットです。

NotebookLMは動画を文字起こしするだけでなく、その内容を関連するドキュメント情報と結びつけます。これにより、ユーザーは「このドキュメントのこの箇所について、〇〇分〇〇秒の動画で詳しく説明されている」といった形で、テキストと動画を横断しながら必要な情報を多角的に引き出せるようになります。

5.4.3 今後の展望と期待:AIと人間の協調によるナレッジマネジメントの進化

AIにインプットされることを前提とした情報管理の仕組みが、すでに求められる時代です。

今後は、Google Meetの録画を基本とし、自動でNotebookLMにデータが反映されるようなフローを構築し、知識共有の効率を飛躍的に向上させたいと考えています。個人情報や不要な情報の排除など検討すべきこともあります。また、業務知識特化AIとして、NotebookLMが誤った情報を出した際に、その場で修正し、新しいドキュメントとして取り込ませるようなインタラクティブな機能が提供されると、知識の「鮮度」を保ちやすくなると感じています。GitHubやチャットなど、多様な情報源から自動で情報を取得できる機能が加われば、回答精度はさらに増し、組織の知識基盤は一層強化されます。こうした機能がより簡単に実現できるようになる今後を見据え、いかに効率的に知識体系を構築し、どのような仕組みを導入するのが最適か、今から戦略的に検討することが重要だと思います。

6. 知識の伝達:Geminiで質とスピードを両立する成果物作成術

6.1 課題:伝わる成果物作成の難しさと品質担保

顧客向けレポート、社内報告書、企画書といったビジネス成果物の作成は、多くの時間を要し、高い品質が求められます。データ分析や情報収集はできても、それを「分かりやすく」「説得力のある」文章にまとめ、ターゲットに合わせた表現や構成にするのが難しいと感じることは多々あります。

特に、成果物を作成する場合、アウトプットの作成自体に時間をかけすぎてしまい、論理構造の整理やストーリー構成が後回しになりがちです。また、自分で書いた文章は、翌日読み返すとひどいと感じるほど、客観的・批判的な視点を持てないという課題もあります。

さらに、自己レビューだけでは見落としがちな誤字脱字、構成的な問題、さらには経営層が気にするであろうポイントなどを効率的に発見したいというニーズもあります。このように成果物の品質担保は容易ではありません。

6.2 解決策:Geminiを「思考のパートナー」兼「無限のレビューア」にする

こうした課題に対し、Geminiは知識伝達のプロセス全体を強力に補助するパートナーになります。思考を整理し、知識を効果的に伝えるための強力な「共同執筆者」であり、無限に壁打ちができる「質の高いレビューア」のように機能します。

Geminiを活用する上で重要なのは、AIを「部分最適」で活用することです。複雑な成果物ほど、全体の意図が十分に反映されないリスクがあるため、人間が主導権を持ち、AIに任せる部分を明確に分けましょう。

思考の整理と知識の構造化

成果物をまとめる過程で、知識の構造化はより洗練されます。しかし、ゼロから構造を組み立てる際に整理の糸口が見つからないことはよくあります。そんな時、Geminiは「こういう分類ができるのでは?」「この要素間の因果関係はこうなのでは?」など、多角的な提案をしてくれます。AIとの対話を繰り返すことで、物事をどれだけ構造化して解釈し、理解しているかという、アウトプットの鍵となる思考プロセス自体が洗練されていきます。

効率的な役割分担と品質向上

作業としては、要素や主要なメッセージは人間が書き、文章の生成はAIに任せるという分担が効果的です。これにより、人間は成果物の本質的な内容やストーリー構築に集中し、より批判的な視点を持てるようになります。ただしAIが生成した文には違和感がある場合がほとんどなので、プロンプトを工夫したり細かい部分は確認して修正するようにしています。

無限の壁打ちと多角的なレビュー

AIにレビューをしてもらうことで、成果物の品質を飛躍的に高められます。対人レビューでは時間的制約やインプットのスループットの限界、また心理的な遠慮がありますが、AIの場合は無限に壁打ちができるため、様々な角度からの指摘を受け、多角的に文章を磨き上げることが可能です。

もし意図通りにいかない場合は最初からやり直す発想も必要です。途中で良質なアウトプットや方針が得られたら、その部分を文章にまとめてもらうなどして、時間短縮と品質向上の両立を図ることができます。

6.2.1 実践プロンプト:Geminiによる具体的な補助

Geminiの豊富な機能と理解力を活用し、以下のような指示で成果物作成を加速・向上させます。

初稿・構成案の高速作成

QAシートや課題表のテキスト、ヒアリングメモなどをGeminiに渡し、「この内容に基づき、〇〇に関する顧客向けレポートの構成案と、各セクションのドラフトを作成してください。誰々が理解しやすいように、ポジティブな表現を多めに、専門用語は避けてください。」と依頼します。エクセルデータの場合は、Google Docsに変換して貼り付けるなど、取り込み形式を工夫しましょう。

文章表現の改善・要約・言調調整

作成した文章をGeminiに渡し、「この文章をより顧客に響くように、専門用語を避け、分かりやすい言葉に修正し、語尾を『ですます調』に統一してください。」や、「この報告書の要点を抑えて○○文字で要約し、経営陣が最も関心を持つであろう3つのポイントを強調してください。」といった指示を出します。

レビュー観点の提供と改善点の発見

作成中のレポートを渡し、「このレポートについて、『構成がMECE(漏れなくダブりなく)か』『経営陣が気にするであろう視点』『上司から指摘がありそうな点』を踏まえてレビューしてください。」と質問します。過去に受けた指摘をプロンプトに含めることで、より的確な指摘を得られます。誤字脱字や文法的な問題の発見にも活用できます。

6.2.2 成果物の品質を最大化するAI活用

AIがレビューを補助することで、自分一人では気づきにくい間違いや欠点を発見でき、最終成果物の品質が格段に上がったと実感しています。

しかし、AIがどれだけ高度化しても、最終的な成果物の意図と責任、そして伝達における非言語的な要素は人間でしか担えません。例えば、ヒアリング結果をまとめる際、AIはテキスト情報から要点を抽出できても、実際に話を聞いた時の「空気感」や「非言語情報」までは理解できません。そのため経験や判断に基づき、情報の重要度を最終的に判断し、必要に応じて修正を加えることが必要です。

AIに構成を出してもらった場合、その答えに引きずられてしまうケースがあるため、より良い論理構造はないか、どうすればより伝わりやすいか、さらに良い方法はないかといった視点を常に持って成果物を作成する必要があります。また、AIは肉付けは得意ですが、全く新しい要素を提案してもらうことを期待しすぎない方が良いでしょう。主要なメッセージやポイント、本当に伝えたいことは人間が作り出す部分が大きいと感じます。

AIとの対話で成果物を洗練させていくイメージが重要です。AIとのやり取りを通じて、AIから直接言われたわけではないが「こうした方がいいのではないか」といった新たなアイデアが思い浮かぶ機会が増えると思います。このように、AIとの対話自体が、人間の思考を刺激し、より本質的な改善につながります。

7. 生成AI時代に必要な力

生成AIは驚くべき能力で高品質な情報を短時間で生成できますが、現時点では「何でも解決する」万能のツールではありません。むしろ、AIの進化が加速する今、私たち人間が磨き、発揮すべき能力が、これまで以上に明確になってきていると思います。

ここまで知識の「獲得」、「体系化」、「伝達」という3つのフェーズにおいて、生成AIが生産性を劇的に向上させる強力なパートナーであることを示しました。これらのAI活用を真に価値あるものにするためには、以下の力を発揮し続ける必要があります。

7.1 AIとの協調を導くインプット力と問いの質

AIは一瞬で膨大な情報を処理し、生成しますが、その力を最大限に引き出すのは、人間が提供する適切なインプットです。AIが数秒で要約やアイデアリストを生み出しても、それを人間が理解し、評価し、次の行動に繋げるまでの時間は変わりません。AIからの情報過多で、かえって混乱することすらあります。

この課題を克服し、AIのアウトプットを最大限に活かすためには、「良い質問力」(プロンプトエンジニアリング)が不可欠です。これは、知識獲得のセクションで強調した「思考の地図」を持ち、漠然とした疑問ではなく、本当に知りたいことの「問いの質」を高めることと直結します。AIが生成した情報の中から、本当に必要な部分を見抜き、その意味を素早く正確に理解する「インプットに耐えられる能力」も、この時代に求められる重要な力だと思います。

7.2 批判的思考と本質の見極め

生成AIは非常に流暢で説得力のある文章を生成するため、その結果を安易に鵜呑みにしてしまうリスクがあります。AIはまだ完璧ではなく、事実と異なる情報(ハルシネーション)や、学習データに起因する偏った見解を提示する可能性があります。

AIのアウトプットを「仮説」として捉え、「本当に正しいか?」「他に視点はないか?」「根拠は何か?」といった批判的な問いを投げかける「批判的思考力」が不可欠です。NotebookLMの検証でも見られたように、AIが自信満々に誤答を示すケースもあるため、人間が常にAIの出力を検証し、深掘りする姿勢が求められます。知識を伝達する成果物作成においても、AIに構成を提案されても、その答えに引きずられず、より良い論理構造はないか、どうすればより伝わりやすいかといった視点を常に持つことが重要です。最終的な意思決定や結論を導き出すためには、自らの知識、経験が必要です。

7.3 AIとの対話が深める「腹落ち」と価値創造

AIが生成する情報は一見完璧に見えますが、それを「自分の言葉で、完全に腹落ちして伝えられる」ことが重要です。この能力の有無は、一見しただけでは判別しにくいのが現実です。

AIの出力に安易に引きずられることなく、自身の知識、経験、倫理観、そして論理的思考力で咀嚼し、血肉化するプロセスは、人間にしかできません。成果物作成のセクションで述べたように、ヒアリングの「空気感」や「非言語情報」といったAIには理解できない要素を理解し、成果物に反映させるのは人間固有の能力です。この「腹落ちさせる」能力こそが、単なる情報処理者ではなく、AIを真に使いこなし、価値を創造できる人材とそうでない人材を分ける決定的な要素になると思います。

AIとの対話は、時にAIが直接言わないことからも新たなアイデアや気づきを生むききっかになります。AIに肉付けは任せつつ、主要なメッセージやポイント、本当に伝えたいことは人間が作り出し、AIとの対話を通じて成果物を洗練させていくイメージは、人間がAIから「真に学び」、より本質的な改善を促すプロセスです。

7.4 視点と熱量が拓く人間固有の価値創造のサイクル

情報自体が簡単に手に入る「知の高速道路」時代において、「どれだけ多様な視点を持っているか」が、AIから引き出せる情報の質と量を指数関数的に増やします。一般的な知識はAIが瞬時に提供できますが、そこからが人間の本領です。

興味のある事柄に対しては、誰よりも詳しくなれるチャンスが広がっています。ツールの性能差が縮まる中で、「何に興味を持ち、どれだけの熱量を持ってその知識を深掘りし、活用しようとするか」という、人間固有の「情熱」が成果の大きな差となって表れると思います。

一般論はAIがすぐに提供してくれます。だからこそ、その先へ、いかに早く手を動かして独自の知見や深い洞察を得て、それをまたAIにフィードバックしていくかが重要です。このサイクルが、AIと人間が協調して「新たな知識」を継続的に生み出し、より本質的で創造的な価値を追求する道となると思います。

まとめ

生成AIは、現代の働き方に劇的な変革をもたらしています。この記事で紹介した知識の「獲得」「体系化」「伝達」という3つのフェーズでAIを活用することは、単なる効率化を超え、私たちの思考を深く洗練させ、これまで不可能だった価値創造に繋がります。

AIは瞬時の情報処理と無限の壁打ち相手を提供してくれます。しかし、その力を真に引き出すのは、「問いの質」を追求する人間の知的好奇心であり、AIの出力に流されず本質を見抜く批判的思考力です。そして何よりも、AIから得た情報を自身の知識、経験、そして論理的思考で消化し、心から納得できるまで深く向き合う情熱が不可欠です。

AIが一般論を瞬時に提供する時代だからこそ、私たちの興味や熱量が、誰よりも深く独自の知見を生み出す鍵となります。AIはただの道具ではなく、人間の思考を刺激し、新たな気づきをもたらしてくれます。AIから得たヒントを基に、自ら手を動かし、深い洞察を得て、それを再びAIにフィードバックする。この人間とAIの協調サイクルが、未来の価値創造の原動力となります。

私たち一人ひとりがAIとの新しい関係性を築き、日々の業務を「よりスマートに、より創造的に、そしてより楽しく」変革していきましょう。

参考文献

- OpenAI. “ChatGPT” https://openai.com/blog/chatgpt

- ピーター・ドラッカー『現代の経営』

- Google. “NotebookLM.” https://notebooklm.google/