夏の自由研究連載2025の9日目での記事です。

はじめに

はじめまして、Strategic AI Group(SAIG)の仲田です。今回が初投稿です🔰。

5、6年前に作ったQiitaのアカウントにログインできず、パスワードの再設定から行うことになりました。

みなさんは、Deep Researchの膨大な出力を見て読む気が無くなったり、読み終えたのに知りたいことは書かれていなかった経験はありませんか?

この記事では、Deep Researchの出力の読みにくさや知りたい情報にたどり着けない問題をどうすれば改善できるのか試行錯誤した内容をシェアします。私自身も、あるプロジェクトに新規参画するにあたりその業界についてDeep Researchを使って簡単にリサーチを行ったのですが、読むのに時間が溶けた割にはイマイチいい情報が収集できなかったという経験があり、そのことを振り返って記事を書きます。

対応策①:具体的なリクエストを投げる

せっかく長いレポートを読んでも、知りたい情報が含まれていなければ意味がありません。

質の高いレポートを得るには、リクエストを投げる前に「知りたいことは何か」を具体的にイメージしておくことが重要です。質問をより具体的にすることで、期待する回答を得られる可能性が高まります。

以下に良いリクエストと悪いリクエストの例を記載します。

○○業界で使われているAI手法を調べてください。 |

○○業界の顧客課題をAIにより解決するために、業界について調べています。 |

より具体的な良いリクエストのポイント。

- 目的と背景を伝える

- 「なぜその情報を知りたいのか?」を最初に伝える

- 例:新規事業の市場分析のため、競合他社の動向把握のため

- 調査範囲を絞り込む

- 業界、地域、期間、対象企業など、調査したい範囲を可能な限り絞り込む

- 例:日本市場の、2020年以降の、B2B SaaS企業について

- 期待する回答形式を指定する

- 最終的にどのような形式で情報が欲しいかを明確に伝える

- 例:表形式、箇条書き、SWOT分析、3つの主要な課題と解決策をまとめたレポート

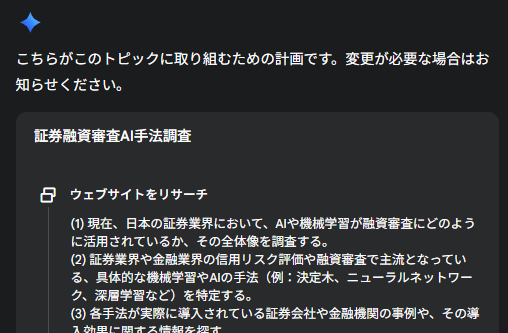

また、Deep Researchはリクエストを投げると内容を咀嚼して、リサーチの方針を立ててくれます。

内容を読むと不要な観点で調べようとしているな?と感じることがあるので、面倒ですがリサーチ方針もざっと目を通して、必要があれば修正依頼すると良いと思います。

対応策②:レポートを拾い読みする

Deep Researchが出力してくれたレポートは、本や新聞、ブログを読むときと同様、通読する必要はなく拾い読みするだけで十分です。

そのためまずは、そのレポートを読むべきかを判断するというステップを挟むと良いと思います。目次を見たり、章ごとに概要をまとめてもらったりして、レポートの概要を把握します。私は、レポートの各章でどのようなことが書かれているのか概要を教えてください。と質問して概要を教えてもらっています。

この時点で、期待する内容が書かれていないと感じた場合は、再度Deep Researchをリクエストしなおします。そのときには、書いてほしかったけど、書かれていなかったポイントをリクエストに追記するとGoodです。

概要を把握して、知りたい情報がありそうだと判断した場合読み進めていきますが、さらに読むポイントを絞っても良いと思います。通読してスクロールで探すと非常に手間なので、レポートの中で○○について書かれている部分を教えてください。といった質問を投げて、読むべき場所までも教えてもらいます。

その他読むときのTips

専門外のことについて調べたときには専門用語が分からないだけでもモチベーションが下がったり、頭に入ってこなくなったりすると思います。そのように用語が分からないときには、都度用語の意味を聞いたり、あらかじめ専門用語の一覧をリストアップしてもらったりしていました。

プロンプト例:

○○の意味を中学生にもわかるように説明してください。「レポート中の専門用をリストアップして、その用語の意味を中学生にもわかるように説明してください。

おまけ

もし、文体が固い、生成AIくさい文章が気に入らないという方がいれば、そんなことでレポートを読むモチベーションが落ちてしまってはもったいないので、こんな感じで文体を書き換えてもらってもいいかもしれません。

レポートの文体が固いので、もう少しポップな感じで書き換えて。

その結果、ぱっと見何を言っているか分からない文章になってしまい、元に戻してもらうことになりました。。。。

(新しいデータを集める探検家ってなんだよ、、、)

さいごに

Deep Researchは情報収集の効率を大幅に高速化してくれますが、その情報量の多さに理解が追い付かず溺れてしまいそうになります。今回紹介したような工夫をするとよりピンポイントで知りたい情報が収集できるかもしれません。

【まとめ】

- リクエストの工夫: 具体的なリクエストを投げる

- 目的と背景を伝える

- 調査範囲を絞る

- 回答形式を指定する

- 読み方の工夫:レポートを拾い読みする

- まず読むべきか判断する

- 読む場所をAIに教えてもらう

みなさんのDeep Research活用術も、ぜひコメント等で教えてください!

類似記事の紹介

生成AI関連の記事を紹介します。ご興味あればご覧ください。