はじめに

こんにちは。フューチャー株式会社の CSIG というセキュリティ系の部署へ、エンジニアとして復職しました 棚井 です。

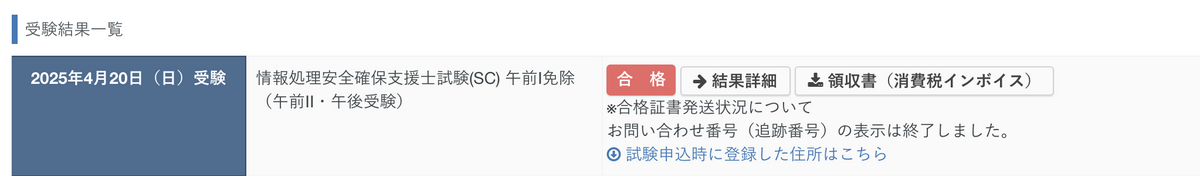

半年ほどの英語留学から帰宅したら、IPA(独立行政法人 情報処理推進)から茶封筒が届いていました。開封したところ、なんと「情報処理安全確保支援士試験」の合格通知が入っていました。せっかくなので、現時点から思い出せる範囲で、私が勉強した内容や、忙しい業務や留学準備の合間でどのようにモチベーションを維持したのかをご紹介していきます。

受験理由

資格内容については、IPA さんが YouTube にて以下の動画を公開されています。

動画を見なくても「セキスペ」という名前を聞けば、大抵の読者皆様は「あー、IPA 資格試験で、基礎・応用の次に色々あるやつの、セキュリティのやつね」というイメージだと思いますし、私もおおよそ同じような認識でいました。

そんな中、それまでに参加させていただいたサイバーセキュリティ関連でのオンライン・オフラインイベントで様々な意見に触れる中で、この資格取得(情報処理安全確保支援士への新規登録・更新)が、1つの 入場チケット だなと感じました。もちろん、この資格を持っているからといって、何か特殊技能の証明になるわけではありませんし、「ドメスティックな登録セキスペよりも、グローバルに通用する CISSP や CEH の方が実力の証明になってオススメ」という投稿も度々見聞きしました。しかしながら、この資格ホルダーであれば「サイバーセキュリティ関連での議論において、共通の土台を一定程度は身につけていること」を対外的に証明できると思い、試験合格に向けた勉強を始めました。

また、セキスペの新規登録料と講習料を合わせると、スタート地点で 16万円 程度(さらに、3年ごとの更新料負荷がプラス。もちろん、受験料の 7,500円も)かかってしまうのですが、部署内での業務関連資格の取得推奨に合わせた 資格関連の一部経費負担 がスタートしましたので、この機会に乗っかりました。

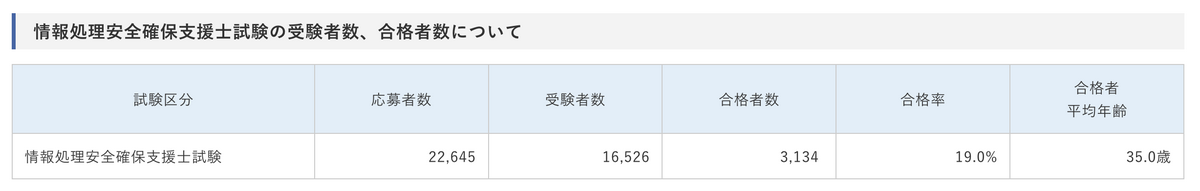

以下、私が受験した「令和7年度春期」では、合格率は 19.0%(3,134 / 16,526 = 0.1896…)と掲載されていました。過去数値としても 20%台を推移(参照: 情報処理安全確保支援士ドットコム)しているため、試験突破にはある程度の時間投下(=トレードオフとして、何かを諦めること or 優先順位を変えること)が必要な試験だなとも思いました。

また、今回(令和7年度春期)の試験内容を思い出すにあたり、以下の記事がとても参考になりました。

筆者ステータス

- 社会人歴: 6年

- Webサービス開発のエンジニア歴: 4年

- キャリア全体として、バックエンド実装とインフラ運用保守が主な守備領域です

- フロントはコーディングというよりも、認証認可絡みのトラシュー機会が多数ありました

- Webサービス開発のエンジニア歴: 4年

- 勉強期間: 約3ヶ月

- セキスペの勉強時間

- 平日: 2時間

- 土日祝: 8時間

- セキスペの勉強時間

- その他

- 午前Ⅰ免除

上記は、私が試験対策を始めた時点でのざっくりとした開発バックグラウンド、及び、投下した勉強時間です。エンジニア歴から分かるように、Web サービス開発で求められるセキュリティ知識や各種仕様については一通り理解しているアドバンテージの上で、試験勉強を始めました。このため、学習リソース(対策本や過去問の解説)が難しくて消化不良を起こすことはありませんでした。むしろ、資格試験の学習を通じて、フレームワークやライブラリに任せっきりであった通信仕様や、認証認可プロセスでのトークン交換仕様などを、セキュリティ関連の知識と紐付けながら再整理する機会になりました。使い古された表現にはなりますが「知識の体系的な獲得・整理」には、資格試験勉強は有効だなと改めて実感しました。

学習リソース

以下の書籍とネット情報を参照しました。

| 媒体 | タイトル |

|---|---|

| ネット | 情報処理確保支援士ドットコムの「おすすめ参考書・問題集」 |

| ネット | IPAの「重要なセキュリティ情報」 |

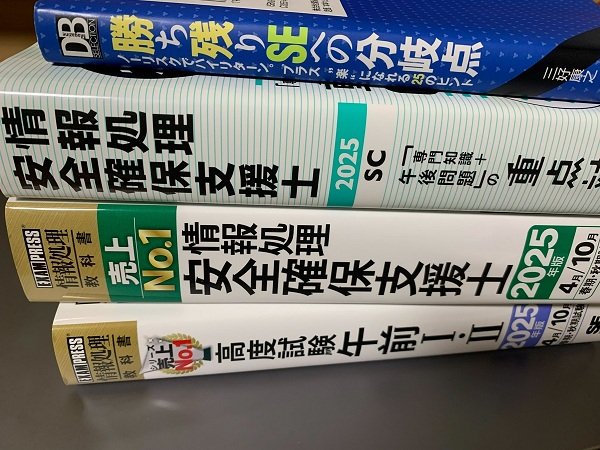

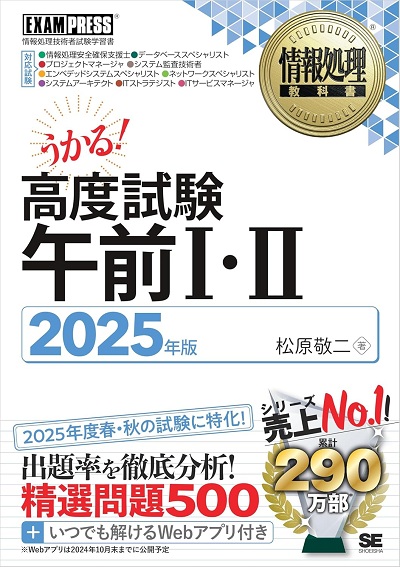

| 本 | 情報処理教科書 高度試験午前Ⅰ・Ⅱ 2025年版 |

| 本 | 情報処理教科書 情報処理安全確保支援士 2025年版 |

| 本 | 2025 情報処理安全確保支援士「専門知識+午後問題」の重点対策 |

| 本 | 勝ち残りSEへの分岐点 |

情報処理確保支援士ドットコム

セキスペに限らず、IPA 試験対策のとっかかりとして、このサイトの情報を入り口とされる方が多いと思います。私は「おすすめ参考書・問題集」の記載されたページをスマホ片手に、リアル書店で読み比べしながら購入テキスト(「情報処理教科書 情報処理安全確保支援士 2025年版」と「2025 情報処理安全確保支援士「専門知識+午後問題」の重点対策 」)を決めました。正直なところ、一番面白かったのは「関連技術をさらに知るための副読本」の書籍でしたが、こちらにリソースを割くとメインの目的を外してしまいそうな予感がしたため立ち読みで我慢しました。

IPAの「重要なセキュリティ情報」

試験では過去問やテキストでは対策しにくい「時事問題」ネタが多数出題されるため、この部分は IPA が発信する情報を毎日チェックすることで知識補強しました。まずは一読して、続いて ChatGPT や Gemini に解説と関連情報の収集をお願いする流れです。ただし、ここの対策はあまりにも膨大で「終わりが無い」ため、いやこれは新着情報を追い続けるのはなかなか大変だなと思った矢先、だからこそ当社提供の FutureVuls を中心とした脆弱性管理サービスがあるのだなと自己解決しました。

情報処理教科書 高度試験午前Ⅰ・Ⅱ

午前試験対策は「過去問道場」を周回するのが王道です。ただし、私は可能な限り午後対策を優先したかったため、あえて問題総数の少ない紙媒体を選びました。セキスペにて高確率で出題される Chapter 03 技術要素「ネットワーク」と「セキュリティ」だけに絞って、正答だけでなく誤答も含めて「根拠と理由」を言葉にできる状態にまで周回しました。各選択肢の解説が詳しいのも押しポイントです。

情報処理教科書 情報処理安全確保支援士

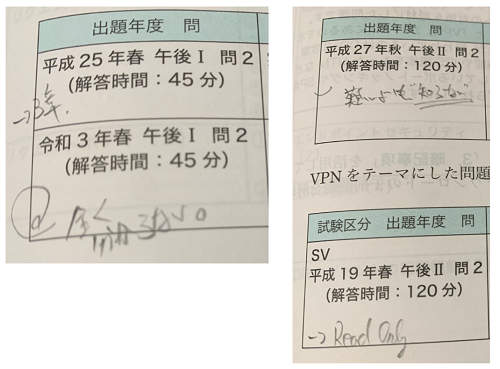

「ダウンロード可能な過去問と解説の量」でこの参考書に決めました。次に紹介する「重点対策」では、各トピックごとに「〇〇年春/秋の、××試験の、大問△△の…」というレベルで記載されているので、それに対応可能な過去問+解説欲しさ(それと、Amazon のランキング情報)で選びました。

本書自体の利用方法としては、過去問を解く中で「明確な知識の穴」を感じた場合、つまり、「この領域の内容、何にも分からなくて、もう問題を解くってレベルじゃねえぞ」の時に、辞書的にトピック単位で通読しました。

情報処理安全確保支援士「専門知識+午後問題」の重点対策

私のセキスペ試験対策は、この対策本を中心にして進めました。本書は1,2,3部で構成されており、それぞれの内容は以下の通りです。

- 第1部: 本書の使い方

- 第2部: 午前問題のテーマ別対策と必要知識, セキュリティ基礎知識の確認

- 第3部: 午後問題のテーマ別対策と必要知識

まずは、第1部第2章「情報処理安全確支援士試験の対策」を読み込んで、試験自体の特徴(学習の重心は何に置くべきか)と問題の解き方(プロ目線での試験突破ノウハウ)を、まずは知識として理解しました。こういうナレッジは「具体的なプロセスの中で意識的に適応すること」で血肉になるものなので、初手は理論としてインプットです。

続いて、第2部最終ページの「暗記事項」を全て暗記しました。2025年版の p.148 ~ p.155 には「問題 + 解答」のリストが多数掲載されているので、問題を見た瞬間に(ほぼ)反射で解答できるところまで脳内に記憶しました。例えば、「情報セキュリティの概念」の「三大要素」という問題があれば、即座に「①情報資産 ②脅威 ③脆弱性」と口頭(または脳内)でアウトプットできるまでに仕上げました。書籍筆者は、セキスペ対策には「知識の絶対量を増やすこと」が試験対策の中心になると主張されており、試験の「対策過程(勉強過程)」を振り返ると、私も全面的に賛成します。英文解釈と同じで、文章内に分からない単語が1つあったとしても「文脈」で類推可能なことが多いですが、例えば、たった1つの文に知らない単語が複数あると、途端に理解不能となるあのイメージです。ただし、暗記一辺倒という訳ではありませんので、詳細は書籍の記載内容をご確認ください。

第3部以降の内容が、本格的な午後試験対策の始まりです。各トピック(ex. 認証とアクセスコントロール, KPI, サーバセキュリティ)ごとに、以下の「学習方法」が掲載されています。

- ①前提知識の確認

- ②本章の知識の確認

- ③FE,APの過去問題・解答例・採点講評を読んで理解を深める

- ④SCの過去問題・解答例・採点講評を読んで理解を深める

- ⑤章末の演習問題で確認

- ⑥必要事項の暗記+午前問題

このうち、私は①~⑤を書籍の指示通りに進めていきました。

1周目の時点では何かしらのメモを残しておき、2周目以降での優先順位付けとして利用しました。

(番外編)勝ち残りSEへの分岐点

重点対策本の第1章終盤のコラムページに「丸暗記は善か?悪か?」から始まるページがあります。この記載内容に大きく刺激を受けまして、この観点を深掘りしたブログか何かがないかなと探したところ、まさにの本書を見つけました。

ここまでにご紹介した本とは打って変わって、こちらの書籍自体はセキスペの対策本ではありません。ただし、重点対策本と同じ筆者の「三好康之さん」により執筆されています。現時点で振り返ると、セキスペに合格したことよりも、その勉強を通じて本書に出会い、筆者の考え方を吸収できたことの方が、将来的な利子は大きくなりそうな予感がしています。

どんな領域であっても「基礎が大事」というのは否定されませんが、その続きで「基礎って、具体的に何?どういう状態のことを指すの?」という質問に対して、1つの解答が提示されています。個人的には、以下のやり取りが最も記憶に残りました。

========================================================================================================================

A君「ぼくは、SEにとって、基礎って一番重要だと思うんだ」

B君「へえー、じゃあ、A君の考える基礎って何を指すの?」

A君「それは、①大学卒業程度の学力と、②情報処理技術者試験の応用情報技術者試験(旧:ソフトウェア開発技術者)レベルの知識じゃないかな」

B君「えー!? じゃあ、大学を卒業していて、応用情報技術者の資格を持っていれば良いって言うこと? それなら、大勢いるんじゃない?」

A君「ごめんごめん、言葉が足りなかったね。ぼくが言いたかったのは、資格を持っているというレベルではなくて、これらの基礎知識を、いつでも瞬間的にアウトプットできるぐらい徹底的に頭の中に叩き込んでおくことが重要だってことなんだ。掛け算の九九のようにね」

B君「どうして、そこまでする必要があるんだ? それに、そんな知識はちっとも仕事で役に立たないし…… 。」

(引用: 勝ち残りSEへの分岐点 p.98)

========================================================================================================================

そういえば、セキスペ対策と並行して進めていた英語留学準備についても、この考え方に近しい Atsueigo さんの動画(【英語学習における基礎力の重要性】 効率的な英語学習フロー/短期集中でコミットするには/適切な学習順番と時間配分 【発音/文法/単語】)をベースに、「基礎知識の暗記」を優先事項として勉強していました。

おわりに

実際のところ、留学中にスマホ経由で IPA の受験者マイページにログインして、セキスペに合格していることは確認済みでした。しかしながら、自宅に届いていた「情報処理安全確保支援士試験合格証書」を見た時の熱が冷めないうちにブログ化しようと思い執筆しました。本ブログの内容が今後の試験対策等への参考となれば幸いです。

ここまでお付き合いいいただき、ありがとうございました。

PS: みなさんにとっての「基礎」について説明された書籍がありましたら、是非とも教えてください!