はじめに

はじめまして。フューチャー・グループ全体をフィールドに人材育成や組織開発に携わっている赤坂といいます。

私は現場のコンサルタントではなく、コーポレート部門にいます。現場から「人と組織」の相談を受けて、それにオーダーメイドで応ていくのが私の仕事です。そんな私から見ると、この技術ブログには貴重な知見が詰まっていると感じることが多くあります。

そこで今回は、いままでの技術ブログの記事を読み返して、みなさんの「人と組織」の悩みに役立つTipsを紹介していこうと思います。技術ブログ内で マネジメント カテゴリーが付与された全17記事(2025/08/13時点)をNotebookLMに読み込ませました。これらをもとに、みんながどうやって「マネジメント」しているのかを調べながら進めていきます。

過去記事でもっとも触れられている話題

「過去記事で、チームマネジメントとして頻繁に言及されているポイントはなんですか?」とNotebookLMに聞いたところ、最初に挙げられたのが「コミュニケーションと人間関係の構築」でした。

これは私の実感とも合うものです。私に寄せられる多くの「人と組織」の相談は、突き詰めるとすべて「コミュニケーション」の問題だと言えます。

「コミュニケーションと人間関係の構築」の中身としては、以下のようなものが挙げられていました。

- 1on1ミーティングの実施

- デイリースタンドアップミーティング

- 頻繁でオープンなコミュニケーション

- 心理的安全性

- 傾聴と共感

1on1やデイリースタンドアップミーティングのようなコミュニケーションの場に関するものから、心理的安全性や傾聴/共感のようなコミュニケーションの質についてのものまで、幅広く取り上げられていることがわかります。

今回は、「マネジメント」という文脈でもっとも関心が高いと思われる、「コミュニケーション」についてTipsを紹介していきます。

「コミュニケーション」について話し合わない

コミュニケーションにまつわる1つ目のTipsは、「コミュニケーションの問題を解決するには、まず『コミュニケーション』という言葉を使わないこと」です。

私のところには、こんな相談が多く寄せられます。

- 「チームのコミュニケーションが悪いんだけどどうしたらいい?」

- 「あの人のコミュニケーションの取り方なんとかならないかな…」

そんなときは、相談してくれた人に必ずこういった問いかけをします。

- 「その悩みを『コミュニケーション』という言葉を使わないで言ってみてもらえますか?」

この問いかけにスラスラと答えられる人は、意外と少ないのです。つまり、「コミュニケーション」という言葉を、それ以上高い解像度で捉えられていないわけです。

そこで、少し問いかけを変えてみます。

- 「コミュニケーションがうまくいってないと感じた『実際の場面』はどんなものがありますか?」

こうすると、みなさん堰を切ったように話し始めてくれます。出てきた「実際の場面」をどんどん掘り下げていくと、たとえば、それぞれ別々のこんな場面に行き着きます。

- 相談したいことがあるのに、リーダーが忙しすぎて時間が取れない。

- アウトプットの形式や品質が、作成者によってバラバラだ。

- いつもリーダーに資料をフィードバックなしで作り直されてしまう。

3つとも別々の事象であり、それぞれ違う対応が必要なはずです。それなのに、最初の相談ではこれらがすべて「コミュニケーション」の問題として一緒くたになっていたのです。ですから、チームの中で「コミュニケーションについて」話し合っても、迷走してしまっていたのだと思います。

それでは、同じ質問をNotebookLMに聞いてみましょう。過去記事では、「コミュニケーションがうまくいってないと感じる場面」として、どんなものが挙げられているでしょうか。

■個人の行動と心理

一人で抱え込む、指摘の誤解、感情/ネガティブ情報の未発信、燃え尽き、現状維持バイアス、マネージャーの不安、表面的な同意、心理的安全性構築の難しさなど■リーダーシップとマネジメント

リーダー/メンバー間の期待値のずれ、過干渉、報告遅延への無関心、受動性、一方的な改善伝達、タスクの無茶振り、一部メンバーとの心理的安全性構築の難しさ、表面的なマネジメント、無理な合理化、マイクロマネジメント、古参メンバーの価値観の強要、無責任な権限委譲、形骸化した評価、義務化されたオーナーシップ、楽観・悲観主義、自己規律の欠如、期待値のずれなど。■チーム/組織文化

コードレビューでのマウント、オープン/クローズド活動のアンバランス、過度な競争によるノウハウ分断、組織ゴール/価値観の共有不足、説明責任の欠如、古参メンバーの過去への固執、チーム間の壁、対症療法的な改善、現状維持バイアス、人数増加によるコミュニケーションオーバーヘッド、意思決定の遅延など。■プロセスと技術的なコミュニケーション

非IT利害関係者への説明不足、デプロイ作業の属人化、コードの可読性低さ、レビュー/質問へのレスポンス遅延、コードフォーマット不統一、タスク分解の不十分さなど。■リモートワーク環境

チャット通知のタイミングずれ、重要情報の見逃し、テキストでの問題発見の難しさ、メンバー理解不足、コミュニケーション量減少、プロジェクト状況不透明、報告シート一覧性欠如、メンバー状況把握の難しさ、雑談消失など。■フィードバックと評価

タイムリーでない評価、数字のみの評価、評価の具体性欠如など。■知識共有と人材育成

マネージャーの受動的な問いかけ、エンジニアの声が届きにくい、OJTにおけるアドバイスの不統一など。

- 「TEAM GEEK」を読んでメンバー視点で良いチームについて考える

- はじめてチームリーダーをやってみて気にしていたこと。(Qiitaリバイバル記事)

- サステナブルなエンジニア組織デザイン(後編) ~デザインパターンと10のリファクタリング~

- やったことが無い技術領域のチームマネジメントについて

- リモートワークになって始めた1 on 1ミーティング

- はじめてのリーダー論 ~もしも「明日からリーダーやって」と言われたら~

- リモートワークを促進させるDaily Stand-up Meeting

- チームの開発生産性を高めるための心がけ

- フリーランスエンジニアと気持ちよく働くための心得を考えてみる

- フルリモートでも強いチームを作る!ふりかえり方法の工夫

- 人月の神話を読んでみた

本当に多岐に渡る「場面」が含まれていることがわかります。これらを区別せずに、「『コミュニケーション』をなんとかしないと」と悩んでも、なかなか解決にはつながりそうもないことは容易に想像できますよね。

「コミュニケーション」という言葉は、チーム内で起きるあらゆる事象/悩みを飲み込んでしまい、その意味するところがあまりにも広くなりすぎてしまっています。皮肉なことに、「コミュニケーション」という言葉がもっとも、コミュニケーション能力の低い言葉になっているのです。

「コミュニケーションの問題を解決するには、まず『コミュニケーション』という言葉を使わない」というのは、言葉遊びのようでいて、実は本質的なTipsです。「コミュニケーション」についてではなく、「コミュニケーションがうまくいってないと感じる『実際の場面』」について、チームで話し合ってみてください。そうすれば自然と、「コミュニケーション」という言葉を使わないで問題について話し合うことができるようになります。

「コミュニケーションは取れている?」ではなく、「どこまで」コミュニケーションが取れている?

「コミュニケーション」についての2つ目のTipsです。

これは、コミュニケーションの「質」を解像度高く捉えることで、「どのレベルのコミュニケーションを増やしたいのか?」と考えることです。私がコミュニケーションについて相談を受けたときは、「うまくいってない場面」を聞くことに加えて、もう1つ別の観点で問いかけます。

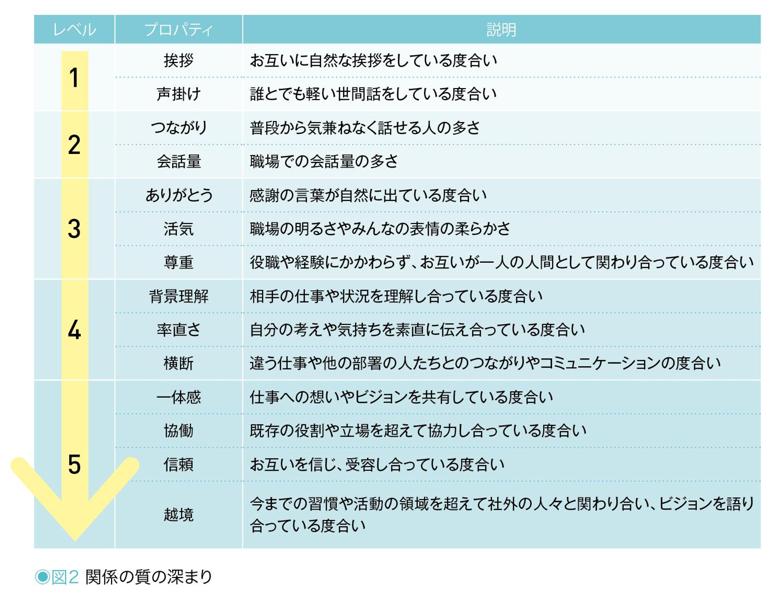

それが、下の表を見せながら「いまのチームはどのレベルだと思いますか?」と聞くものです。

この表は、「チームの中でどんな行動が起きているか」と、「そのチーム内の関係性の質」の対応を示しています。「レベル」の数字が大きいほど、「関係性が深い」と言えます。また、まずはレベル1から積み重ねていくことが大切、ということも示しています。

この表を見ると、普段おおざっぱに呼んでいる「コミュニケーション」という行為や、「コミュニケーションが取れている」という状態に、多様なグラデーションが含まれていることがわかります。だからこそ、いつも何気なく使っている「コミュニケーション」という一語だけでは解像度が低すぎて、チーム内で「コミュニケーションについて」話し合ったとしても、埒が明かないのです。

たとえば、リーダーが「もっとコミュニケーションを取ってほしい」とメンバーに伝えた時、リーダーの頭の中には「違う仕事や他の部署の人たちとつながるコミュニケーションを取ってほしい」(レベル4)という思いがあったとします。一方、それを聞いたメンバーの中に浮かんだイメージは「誰とでも軽い世間話をする」(レベル2)だった…。これでは、「コミュニケーションが良くなった」という実感を得るのは難しそうです。

「コミュニケーション」という言葉の周りでは、こういったコミュニケーション不全が簡単に起こってしまうのです。ちなみに、この表を「厳密なステップ」として捉える必要はないです。「世間話(レベル1)はしてないけど、『ありがとう』(レベル3)はちゃんと言ってるよ」という人も多いと思います。あくまでも、チェックリストとして見てもらえれば十分です。

ここからは、この表にもとづいたTipsを2つ紹介します。ともにレベル1についてのものです。厳密なステップとして捉える必要はないとは言いましたが、まずはレベル1を「ちゃんと」やることは、コミュニケーションを良くする上で間違いなく効果的だからです。

Tips1 「ちゃんと」挨拶してますか?

1つ目は、なんだそんなことかと思うかもしれませんが、「挨拶」です。

- 「みなさんは、チームの中でどれくらい “挨拶” していますか?」

私は以前新人研修を担当していましたが、他社の新人研修担当と話していたときの、挨拶にまつわる「あるある」があります。新人研修が終わって現場に配属された新人と久しぶりに話すと、彼らは口々に「現場に出て驚いた」エピソードを話してくれます。その中で多いのが、「朝フロアに入った時に『おはようございます』と言ったら、誰からも反応(声)がなく、シーンとしていた」というものです。おそらく、新人の「おはようございます」を聞いた先輩社員たちは、新人を無視したわけではないのだと思います。実際は、「軽く会釈する」「ちょっと目線を向ける」などの「反応」を返していたのでしょう。働いている期間が長くなれば、それくらいが普通かもしれません。

でも、チームのコミュニケーションを良くしたい、と思うのであれば、まずやるべきことは、そこからではないですか、といつも私は言っています。「おはようございます」という「声」に対して、「おはよう」という「声」が返ってくる。文字にすると当たり前のこういった「場面」がチームの中にあるでしょうか。

挨拶(の声)の効能は、「ストローク」という心理学の概念で説明できます。ストロークとは、相手に対して「あなたの存在を認めているよ」というサインを送る、言語/非言語をともに含むすべてのはたらきかけです。人間は肯定的なストロークを受け取ると、「自分は認められている」「この人とは会話しても大丈夫だ」という安心感が生まれ、その後のコミュニケーションのハードルが下がります。

このように、挨拶は形式的なマナーではなく、チームのコミュニケーションを活性化する第一歩としての、手軽かつ効果的な「肯定的ストローク」なのです。だからこそ、関係性を深めるための最初のステップとして、レベル1に置かれているのだと思います。

ところが多くのチームでは、残念ながらこれとは逆の現象が起きています。先ほどの「軽く会釈する」「ちょっと目線を向ける」という「反応」は、挨拶をした新人に「届いてない」という点で、ストロークとして機能していません。ストロークが届いていないので、相手には「無視された」ように感じられてしまいます。「ちゃんと」挨拶する、すなわち、「ストロークとして機能する挨拶」をするためにも、「おはようございます」の「声」に対して、「おはよう」という「声」を返す、というTipsは侮れません。

ちなみに、過去記事において、挨拶に触れられている箇所は1つだけでした。

「挨拶」という言葉は、リモートワーク環境におけるDaily Stand-up Meetingの副次的なメリットとして言及されています。具体的には、リモートワークではオフィスでの何気ない会話(雑談を含む)が減ってしまうため、チームの一員としての意識を持ち、健全な精神状態を保つためにDaily Stand-up Meetingを継続することが重要であると述べられています。このミーティングの利点の一つとして、「リモートでもぼっちにならず朝の挨拶ができるので、元気に一日を始められる」点が挙げられています。これは、単なる業務連絡だけでなく、チームメンバーがお互いの声を聞くことで、文面に表れない不調などを察知できるといった、精神的な側面での効果も示唆しています。

「ぼっちにならず」という効能は、「ストロークを送りあう」という行動の積み重ねによるものです。ストロークという観点から、挨拶(の声)の効能についての認識がもっと広がるといいなと思います。

Tips2 実は身近に隠れている「雑談できる場」

レベル1を「ちゃんと」やるための、2つ目のTipsは「雑談」です(表では「声掛け:誰とでも軽い世間話をしている度合い」)。

過去記事の中で雑談に触れている箇所をNotebookLMに聞くと、以下のような「1on1の話題のひとつ」として言及されていました。

■リーダーとメンバーの関係構築

チームリーダーがメンバーと仲良くなるための方法として、お酒が飲めなくても「くだらない雑談を多くすることで相手の本音を色々聞き出したりしていた」という筆者の経験が紹介されており、これは「一番重要かもしれません」と述べられています。1on1ミーティングにおいては、「雑談ですが、やはり適度に入れた方が有効です」とされています。これは、お互いのキャラクターが分かった方が発言の真意を掴みやすくなるためです。ただし、1on1ミーティングの最初の1、2回は、雑談成分を多く入れないよう注意が促されています。これは、最初に雑談が多いと、ミーティングの趣旨が雑談だと誤解される恐れがあるためです。適度に回数を重ねた3回目以降に雑談を織り交ぜていくのが望ましいとされています。

これは本当にその通りなので、今回は1on1の他に、気軽に作ることのできる「雑談の場面」を紹介します。

私が受けるコミュニケーションにまつわる相談で多いのが、「もっと雑談を増やしたい」というものです。雑談の効能はわかっているけど、どう増やすといいかわからない、という悩みですね。その点ついてみなさん工夫していて、1on1の中で雑談をしたり、雑談専用チャットルームを作ったりといった方法をよく聞きます。

そこで私がいつもおすすめするのが、「リモートでのミーティングに『つないでから全員が揃うまで』のすきま時間」です。みなさんのチームでは、リモートでのミーティングで全員揃うまでの「間(ま)」で、誰からともなく自然と雑談が始まりますか? それとも、誰も何も「声」を発しない「無音」の時間が流れていますか? リモートワークで失われたコミュニケーションの質として、「気配/隙間/祭り」の3つがあると言われており、「リモートでのミーティングに『つないでから全員が揃うまで』のすきま時間」というのは「隙間」の最たるものです。

さらにこのすきま時間は、「時間的に短いのでちょっとした話題でOK」と雑談のハードルを下げますし、「いろんな人と遭遇するので多くの人と雑談できる」ことから雑談の効果を広く及ぼす上でも理にかなっています。さらに、ミーティングの周辺にはもう1つすきま時間をつくることができるのですが、なんだと思いますか? ヒントは、会議室に集まって対面で行うミーティングでは意識しなくても自然発生するのに、オンラインミーティングになると自然消滅してしまう、です。

先ほどのすきま時間がミーティングの「前」だとしたら、もう1つ作れるすきま時間はミーティングの「後」です。ちょっとイメージしてみてほしいのですが、会議室に集まって対面で行うミーティングでは、会議が終わったら参加者がそれぞれ会議室を出ていきますよね。でも、そこになんとなく残った人たちで、今のミーティングの感想戦が自然と始まるということはないでしょうか。ワイワイガヤガヤと「最初のアイスブレーク、滑りましたね笑」とか「アジェンダはやっぱ、流れを逆にすればよかったかな」といった感じで、ミーティングの振り返りになだれこんでいきます。ミーティングが終わったことで緊張感がほどけたり、厳しいミーティングを一緒に乗り切ったことによる連帯感を感じることもあるでしょう。また、それが定期的なミーティングであれば、次のミーティングまで時間があるので、無駄話が許される雰囲気もあります。このようにミーティングの「後」は、自然な流れでミーティングの振り返りが始まり、そこから雑談まで話が及ぶことの多いすきま時間です。

オンラインミーティングでこのすきま時間を「復活」させるためには、ミーティングが終了したからといって、すぐには「退出ボタン」を押さない、という工夫があります。自分だけ退出ボタンを押さないでいると、話したい人がそのまま残ってることがあるので、そこから話し始めてもいいでしょう。あるいは、「あ、◯◯さん、このあとちょっと話せますか?」と、今思いついたように呼びかけるのもありだと思います。もし、「もっと雑談を増やしたい」と思っているのであれば、「雑談をしよう」と意気込むのではなく、まずは、ミーティング「前後」のすきま時間に意識を向けてみてください。そうすると、そのすきま時間を意識的に作ろうとする行動につながります。そのすきま時間で何かしらの「声」を出すところから始めてみてはいかがでしょう。

そもそもすきま時間がなければ、あるいは、たとえあっても「無音」で過ぎているのであれば、「雑談」のハードルが高くなってしまいます。ちょっとしたすきま時間で、誰かと誰かの「声」が行き交うと、そのチームの「コミュニケーションが取れている」度合いが大きく変わってくると思います。

さいごに

過去の「マネジメント」カテゴリーの記事をもとに、コミュニケーションについてのTipsを紹介しました。

過去記事を(NotebookLMと一緒に)読んでみて、書かれている内容はどれもその通りだなと感じるものばかりでした。過去の筆者が実体験から引き出した、地に足ついた知見だからです。

その知見を、もう一段抽象化したり、少し違う視点から意味づけしてみました。そうすることで、また別のTipsが紹介できたのではないかなと思います。その中から1つでも、みなさんの参考になれば嬉しいです。